サイト内の現在位置

コラム

D2Cとは?メリットや成功事例をわかりやすく解説

UPDATE : 2022.08.05

D2Cとは、「Direct to Consumer」の略で、仲介業者を通さずに顧客と直接つながるビジネスモデルを示します。顧客と直接つながる特長を活かして事業発展に成功する企業が登場しており、いま注目を集めているビジネスの形です。本記事では、D2Cの基礎知識やメリット、成功事例をわかりやすく解説します。

INDEX

- D2Cとは

- 従来の販売モデルとの違いとは

- D2CとECの違い

- D2Cが注目される理由

- 顧客体験を高めるDNVBとP2C

- D2Cのメリットやデメリット

- D2Cのメリットや効果

- D2Cのデメリットや注意点

- D2Cに向いている商材とビジネスのポイント

- D2C事業の進め方

- 国内企業のD2C成功事例

- 【アパレルD2C成功事例:COHINA】

- 【食品D2C成功事例:snaq.me】

- D2Cビジネスの命運を握るビッグデータの活用

- D2Cに欠かせないITソリューション

- まとめ

D2Cとは

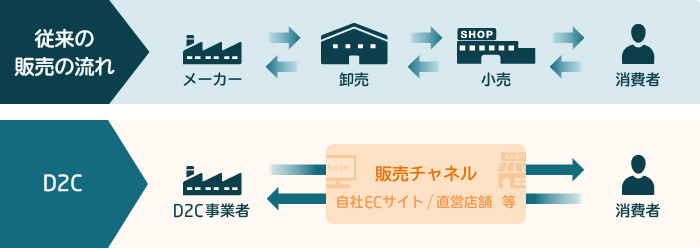

D2C(DtoC)とは、「Direct to Consumer」の略称で、製造業者(メーカー)もしくはブランド保有企業が仲介業者を通さずに、自社の販売チャネルで消費者と直接取引するビジネスモデルです。ダイレクトに最終顧客と接点を持つことで中間マージンを排しつつ、今まで収集できなかった最終顧客データを獲得できる点が特徴です。デジタルテクノロジーの発展を受けて2010年代から数々のD2Cビジネスの成功事例が生まれ、現在でも多くの国内企業がD2Cに取り組んでいます。

なお、よく混同される用語としてB2C(BtoC:Business to Consumer)とB2B(BtoB:Business to Business)があります。B2Cは一般消費者を対象とするビジネスを指し、B2Bは企業や組織を対象とするビジネスを指す言葉です。B2CとB2Bは「誰に向けた商品か」という“販売対象”の観点による分類となり、「どのように商品を提供するか」を限定する言葉ではありません。一般消費者向けにビジネスを展開するD2Cは、さまざまな取引形態が存在するB2Cの一形態と言えます。

従来の販売モデルとの違いとは

従来の販売モデルでは、一般的にメーカーから卸売および小売を経由して、消費者へと商品が届けられていました。一方のD2Cは、商品の企画・製造から販売・アフターケアまでを自社で完結させるビジネスモデルです。

D2Cと同じく仲介業者を介さないビジネスモデルとして、1986年に米GAP社が提唱したことで知られるSPA(Specialty store retailer of Private label Apparel)があります。「製造小売業」と訳されるSPAは、アパレル商品を主として企画・製造から販売までを一貫して行い、トレンドや顧客ニーズに合う商品を素早く展開するビジネスモデルです。

SPAのメリットの1つに、スケールメリットを活かした大量生産・大量販売によるコスト抑制があります。これは、多数の直営店舗による流通やマーチャンダイジングを軸に展開しているからこそ享受できるメリットで、D2Cとは一線を画します。D2Cはコモディティ化が進んだ市場状況下で誕生したビジネスモデルであり、差別化された商品・サービスによるスモールスタートに主眼を置いています。

そのほかSPAとD2Cの違いとして、販売チャネルの“軸”があります。基本的にSPAの販売チャネルの“軸”は直営店舗で、D2Cの“軸”はオンラインサイトのため、収益・コスト構造が異なります。ただし近年は、SPA事業者もオンライン展開しているほか、D2C事業者もオンラインサイトからスケールして実店舗やショールームを展開するケースが登場し、オムニチャネル化が進んでいます。

D2CとECの違い

もう1つD2Cと混同されやすい言葉として、EC(Eコマース)があります。ECとは、「Electronic Commerce」の略で、電子商取引と訳されます。一般的にECはインターネット上で商品を売買する取引を示し、ネットショッピングとほぼ同義として扱われる言葉です。ECはあくまでもインターネットを利用した「取引手段」を指すのに対して、D2Cは、消費者と直接取引するという「ビジネスモデル」を指します。つまり、ECはD2Cというビジネスモデルを実現する手段と言えるでしょう。

なお、D2Cは基本的に自社のECサイトを軸にビジネスを展開しますが、外部のECモールやECマーケットプレイスを併用するケースや、オフラインの実店舗に事業を展開するケースもあります。さまざまなチャネルの利点や強みを把握したうえでの戦略的なアプローチが、D2Cにおいては肝要です。

D2Cが注目される理由

D2Cが注目を集め、取り組む企業が増えている理由には、下記が挙げられます。

- ネットショッピングの普及とECサイト構築の利便性向上

- 消費者の価値観の変化

- ソーシャルメディアの浸透とアドテクノロジーの発展

- 小ロット生産を可能にする製造業者の進化

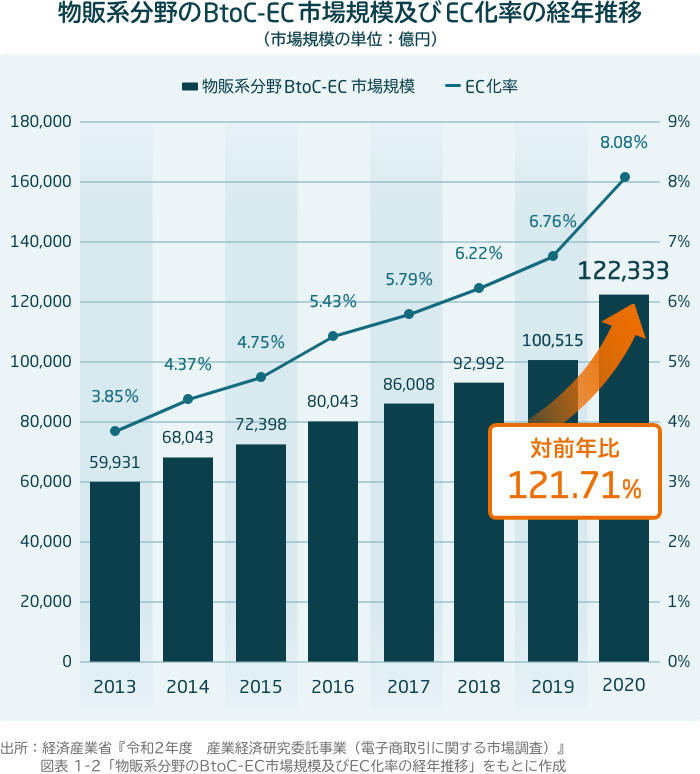

新型コロナウイルスの影響もあり、ネットショッピングの普及は2020年代以降も勢いを増し、EC化率も年々増加しています。特にデジタルネイティブ世代の購買行動においては、ECモールやSNS・オンラインサイトを通じた検索や比較が一般化し、物品を扱う事業者にとってオンラインの販売チャネルは年々重要度を増している状況です。

外部のECモールやECマーケットプレイスは認知獲得や集客において絶大な効力を発揮しますが、より収益性を高めるためには自社ECサイトによる事業展開も不可欠です。そうした状況下であるため、高い水準でECサイトを構築できるサービスの拡充や利便性の向上も、EC市場の規模拡大ひいてはD2Cビジネスの存在感を高めている要因でしょう。

さらに昨今は消費ニーズや価値観の変化もあり、購買で得られる体験や共感がより重要視されています。良質な顧客体験が生む既存顧客の“情報発信”や“情報共有”は、新たな顧客獲得にもつながるためです。加えて、多様な消費者ニーズやインサイトに応えるためのデータ分析も重要度を増しています。直接消費者とつながるD2Cが注目を集める背景には、顧客の体験価値向上とそのためのデータ分析を重んじる情勢の影響があるでしょう。

また現在では、コミュニケーション自体に多額の媒体費用が発生せず取り組みを進めやすいSNSが、顧客の“情報発信”や“情報共有”に重きを置くマーケティング戦略において、特に効果的で効率的な集客チャネルとなりました。それに伴うSNSを中心とするアドテクノロジーの進化やSaaSを用いたデータ分析の高度化は、精緻なターゲティングとマーケティング戦略の内製化をもたらしています。

そのほか、OEMメーカーなどのサプライチェーンが進化を遂げ、小ロットの発注と生産が実現している点もポイント。技術の進展により新規参入のハードルが下がり、D2Cビジネスを立ち上げやすい環境が整っています。

顧客体験を高めるDNVBとP2C

D2Cの一種にDNVB(Digitally Native Vertical Brand)というビジネスモデルがあります。DNVBは、デジタルネイティブ世代に向けて、より特化してニッチな市場で商品やサービスを展開するブランドを指します。DNVBは、ブランドのストーリーや価値観に触れるコンテンツを通じた顧客体験価値向上とブランドの育成をとりわけ重視している点が特徴です。

また、近年はYouTuberやインフルエンサーなど、発信力の高い個人が消費者に直接販売するP2C(PtoC:Person to Consumer)というビジネスモデルの成功事例も現れています。さまざまなデジタルツールの普及、小ロット生産も可能なOEM業者の存在は、ビジネスの主体を企業から個人レベルにまで拡大させました。

DNVBやP2Cを支えているのは消費者との直接的な“つながり”です。ブランドとの直接的なコミュニケーションを通じて共感を得ることで、多くの熱狂的なファンやロイヤルカスタマーを生み出しています。さらにロイヤルカスタマーは、SNSおよびUGCを用いて自らが発信者となり、より幅広い層へブランドの価値を広げてくれる協力者にもなり得ます。D2Cの特長である消費者との直接的な“つながり”という強みを活かしたDNVBやP2Cの成功事例もあり、D2Cはさらなる市場規模の拡大が目されています。

D2Cのメリットやデメリット

ここでは、D2Cで享受できるメリットと注意すべきデメリットや留意点について、解説します。

D2Cのメリットや効果

D2Cによるメリットと効果としては下記が挙げられます。

- 消費者との距離が近く、データ収集と関係構築に優れる

- 販売方法やマーケティングの自由度が高い

- コストを抑制でき、利益率を高められる

D2Cの最大の特長は、消費者・顧客との距離の近さを活かした定量的・定性的データの収集です。データを分析し顧客の意見やインサイトを反映したサービスの開発や改善につなげられれば、より強固な信頼関係の構築とロイヤルカスタマーの獲得が見込めます。

販売の軸となる自社ECサイトは、他社小売店舗やECモールにあるような制限を受けないため、自由度の高いスピーディで効果的な施策の展開が可能です。また自由度の高さは、顧客の声をサービスの改善にすばやく反映させるためにも、欠かせない要素です。

D2Cは直接顧客と取引するため、中間で発生するコストの抑制を図れる点も大きなメリットです。卸売や小売の中間マージンやECモールのシステム利用料・販売手数料が削減可能であるほか、実店舗がなければ家賃や人件費の抑制が見込めます。削減したコストを商品やサービスの価格および品質に還元できれば、競争力のさらなる向上につながるでしょう。D2Cのビジネスでは、これらの利点を活かして顧客と継続的に良好な関係を築き、LTV向上に努めることが肝要です。

D2Cのデメリットや注意点

メリットの多いD2Cですが、下記のように注意すべき要件もあります。

- 環境構築のコストが発生する

- 集客やマーケティングのノウハウが必要

- ビジネスとして成立するまで時間を要する

D2Cでは、中間業者が担っていた役割を自社で補う必要があるため、環境構築と運用のコストが発生します。具体的には、ECサイトの構築や運用、魅力的な商品およびサービスの開発、生産・在庫・配送管理や決算管理を担うシステムの導入などです。これらを運用するためのノウハウや人材が揃えられない場合は、リスクを負うことになります。例えば、生産管理を適正化できない場合は、卸売や小売を挟まないことが弱点となり、余剰在庫を抱えるリスクが高まるでしょう。一から体制を構築するためには、相応の初期投資が必要となる点は留意すべきです。

加えて、D2Cでは集客やマーケティングの知識、データ分析のスキルも必要です。マーケティングの自由度の高さと豊富な顧客データは、活用できてはじめて真価を発揮します。D2Cのメリットを享受するためには、これらを最適に活用できる人材の登用も欠かせないでしょう。また、専門人材であっても顧客となる一般消費者との信頼関係の構築は、一朝一夕で実現できるものではありません。持続的なビジネスとするためには、スモールスタートで着実に改善を繰り返す「長期的・継続的な視野での取り組み」が肝要です。

D2Cに向いている商材とビジネスのポイント

ECサイトを軸にスモールスタートでD2Cを展開するのであれば、ECでの購買が進んでいるジャンルが効果的です。具体的には「サプリメント・健康食品」「化粧品」「アパレル」などが該当します。これらは、D2Cで取り組んでいる企業も多いジャンルのため、消費者にとって購入ハードルが低い商品となるでしょう。また「サプリメント・健康食品」や「化粧品」などの消耗品は、サブスクリプション型のサービスとも相性が良く、LTVの向上を狙いやすいジャンルでもあります。しかしながら、多数の競合が存在する商材でもあるため、明確に差別化できる“強み”が求められます。

D2Cでは、USP(Unique Selling Proposition)が特に重要視されています。USPとは、「当該企業・当該サービスだけが提供できる価値(=強み)」を示す言葉で、D2C成功のカギを握るポイントです。

D2Cでは、SNSの発信を軸に集客やマーケティングを展開します。そのため、“人に伝えたくなる” USPやコンセプトを持つ商品およびサービスの開発が求められます。また、コモディティ化が進んだ現在では機能面での差別化が容易ではないため、自社の商品やサービスで「どのような体験が得られるのか」の視点が大切です。

D2C事業の進め方

D2C事業を展開するためには、下記の4つのステップがあります。

- ①D2C事業モデルの設計

- ②事業モデルの検証と調整

- ③運用環境の構築

- ④プロモーションの展開とサービスの改善

まず必要となるステップが、D2C事業モデルの策定(①)です。「どのような価値・体験(WHAT)」を「誰に届けるか(WHO)」を明確にし、ブランドの提供価値とブランドターゲットを定めます。策定にあたっては、ペルソナ分析や市場調査、カスタマージャーニーマップによる顧客心理の見える化が有効です。WHATとWHOを明確にした後は、「どのように届けるか(HOW)」に落とし込みます。はじめから“手段”ありきの発想に陥らない視点が肝要です。

D2C事業のビジネスモデルを設計した後は、事業の具体化に向けた検証(②)です。コスト・収益構造を明らかにするため、運用オペレーションを整理して中長期での財務シミュレーションを実施します。運用負荷とコストのバランスを考慮したうえで、外部パートナーとの連携も検討すべきでしょう。加えて、テストマーケティングで消費者の反応を確認することも有用です。シミュレーションの結果をもとに調整を加えて事業ロードマップの細部を詰め、事業の妥当性やリスクを整理します。

その後は、ECサイトの構築や運用・物流体制の整備を進め(③)、プロモーションへと展開(④)します。認知の拡大に関しては、ECモールやECマーケットプレイスの出店・出品も有効な手段の1つです。ほかには、D2C事業の企画や開発段階から積極的に情報開示し、ブランドが構築されるプロセスを見込み客に“共有”するアプローチも効果的です。クラウドファンディングは、商品やサービスが完成する前からブランドストーリーへの共感を生み資金調達を助けるほか、認知拡大の面でも優れた効果を発揮します。

また、各施策の進捗を図り継続的に改善していくための明確なKPIの設定も必須です。LTVや解約率などの指標を用いて常に状況を把握し、PDCAを素早く回転させていく体制づくりを徹底します。

国内企業の D2C成功事例

ここでは、具体的にD2Cブランドの展開に成功している国内企業の事例を紹介します。

【アパレルD2C成功事例:COHINA】

- 株式会社newnが展開する「155cm以下の小柄女性向け」のアパレルブランド「COHINA(コヒナ)」は、D2Cの代表的な成功モデルとして知られています。特筆すべきは、Instagramのライブ配信サービスであるインスタライブによるコミュニケーションで多数のフォロワーを獲得し、集客に成功している点です。2022年7月現在で、同ブランドアカウントのフォロワー数は24万人に達しています。

同社のインスタライブの特長は、一般の主婦や会社員であるライバーを中心とするコミュニケーションにあります。フォロワーと悩みを共有でき、より身近な存在であるライバーが、アイテムのコーディネートなどを通じて顧客との強固な信頼関係を構築し、商品企画などにもつなげています。2021年に展開した試着専用のポップアップストアも、顧客の声に応える形で実現した施策の1つです。

2022年には、フェミニンなイメージから脱し“より洗練された小柄な大人女性”に向けた新たなブランドである「STRATA(エストラータ)」を始動し、さらなる事業の発展を遂げています。

【食品D2C成功事例:snaq.me】

- 株式会社スナックミーが展開する「snaq.me」は、おやつの詰め合わせBOXを定期的に提供する、D2Cのサブスクリプションサービスです。2022年4月からは実店舗の営業も開始し、いま注目のD2Cブランドとして知られています。

同サービスの独自性をより色濃くしている点が、おやつの好みを診断する「おやつ診断」。独自の診断データに基づき、パーソナライズされたおやつのセットを顧客へ届けています。「どのような“おやつ”が届けられるのだろう?」とワクワクしながらおやつを待つ“体験”を顧客へ提供している点がポイントです。また、おやつと同梱される冊子も、おやつの時間をより有意義にするためのコンテンツとして機能しており、一連のサービスを通じた“おやつ体験の価値向上”を図っています。

同社のビジネスは、D2Cの距離感を活かして顧客の声をサービス開発・改善へと昇華させた好例です。「おやつ診断」では毎回のおやつに関するフィードバックデータを活かしているほか、新商品の開発にもデジタルおよびアナログで収集する顧客の声を活用しています。

D2Cビジネスの命運を握るビッグデータの活用

コモディティ化が進み機能や品質、価格面での差別化が困難な昨今では、商品やブランドで得られる体験の価値がより重要度を増しています。そして、顧客に魅力的な体験を提供するためには、消費者のことをより深く理解しなければなりません。

顧客と距離の近いビジネスモデルであるD2Cは、ECサイトのファーストパーティーデータ(1st Party Data)を収集しやすい点で優位性があります。先に挙げた企業事例も、定量的・定性的なビッグデータをもとに顧客理解を深め、サービスの開発・改善につなげています。D2Cの強みを活かして必要な情報を収集・分析し、改善施策やサービス開発へとスムーズにつなげる仕組みづくりが、成功へのカギを握るでしょう。

D2Cに欠かせないITソリューション

D2Cによるデータ利活用において、ITツールの有効活用は欠かせません。特にCRM(Customer Relationship Management)は、LTV向上に貢献する有用なITツールです。CRMを用いて、自社で保有する顧客情報(=ファーストパーティーデータ)を統合管理し分析を深められれば、顧客ごとの最適なアプローチが可能となります。また、今後サードパーティークッキー(3rd Party Cookie)データの活用に関する規制が厳格化されると、従来通りの新規顧客獲得が困難になる恐れがあります。リスクの高い事態に備えるためにも、CRMを用いて顧客を優良顧客、ロイヤルカスタマーへと育成し、既存顧客のLTV最大化を早急に図るべきでしょう。

現在は、ECの普及により消費者がサービスに求める水準が高まっているため、データ連携も注力すべきです。もしトレーサビリティが確保できず、適切で迅速な情報提供やコミュニケーションが取れない場合は、顧客からの信頼を大きく失墜するリスクがあるでしょう。それゆえに、受発注から在庫・生産管理、配送、顧客対応にいたるまでシームレスで一貫性のある体験を提供するための、各業務プロセスのデータを連携するシステムの構築が重要です。

また、業務負担軽減の観点からもITの導入を検討すべきでしょう。D2Cは各業務を内製化するため、デジタル技術による効率化で省人化が進めば、最も重要な顧客とのコミュニケーションやプロモーション業務の人員を厚くできます。ITソリューションの効果的な導入は、組織の全体最適化に貢献するでしょう。

まとめ

ECやSNS、デジタル技術の普及を背景に広まったD2Cは、中間業者を介さずに顧客と直接取引するビジネスモデル。D2Cで事業発展を遂げている企業は、顧客情報を活かして顧客体験向上への取り組みを進め、機能や価格に頼らないブランド価値の向上に成功しています。

しかし、D2Cを適切に機能させ顧客体験向上へつなげるためには、データ収集・連携・分析が可能なIT環境の構築が求められます。D2C事業を展開する際は、ビジネスモデルの恩恵を最大限享受するためにも、IT専門家の力を借りて最適な環境の整備から進めてみてはいかがでしょうか。