サイト内の現在位置

目次

日本の製造業は、現在さまざまな課題に直面しています。この記事では、日本の製造業の課題や、それらを解決する方法について解説します。併せて、課題解決に役立つ支援プログラムもご紹介しますので、解決策の具体的な進め方について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

日本の製造業の現状とは

内閣府が公表しているGDP統計によれば、製造業は例年GDPの約2割を占めており、紛れもなく日本を支える基幹産業のひとつです。しかし、新型コロナウイルスの蔓延や国際競争力の低下などによって、日本の製造業は現在さまざまな影響を受けています。

新型コロナウイルスによる影響

新型コロナウイルスの拡大により、世界中の産業や経済活動に甚大な被害が生じました。緩やかに回復しつつあった経済は落ち込み、GDP成長率も低下しています。世界規模で経済は回復傾向にありますが、国ごとに回復レベルは大きく異なります。日本では、新型コロナウイルス流行前の基準を下回っているのが現状です。「2022年版ものづくり白書」によると、2020年下半期から2021年までの製造業における業況は、大企業を中心に回復しつつありました。ですが、2022年に入ってからは、大企業・中小企業ともに減少しています。営業利益について、2021年度は約半数の企業で増加しており、今後3年間も増加する見込みとのことです。改善傾向にある企業と、未だ回復の見通しが立たない企業の二極化が生じています。

国際競争力の低下

高品質で高性能な製品を生産する日本の製造業は、かつて世界的に高い競争力を有していました。しかし近年では、日本の製造業の競争力は低下傾向にあります。原因のひとつは、安い人件費で生産できる新興国の台頭です。特に、家電などのライフサイクルが短い消費者製品において伸び悩んでいます。ノウハウや実績は十分にあるものの、日本の製造業には人件費をはじめとする問題が山積しており、いかにコストをかけずに高品質の製品を生産するかが重要です。

原材料価格の高騰による影響

新型コロナウイルスの拡大やウクライナ情勢の緊迫化など、さまざまな要因によって原材料価格が世界的に高騰しました。

原材料価格の高騰は、製造業に大きな影響を及ぼします。特に、大半を輸入に頼っている原油価格は、ウクライナ情勢の緊迫化に伴い高騰し、生産コストの増加につながりました。さらに、2021年から半導体などのさまざまな部素材の不足が世界規模で生じ、その影響は製造業の各分野に及んでいます。

半導体はスマートフォンやパソコン、自動車などのさまざまな製品に使用されているため、これが不足すれば製品を製造できません。原材料の高騰によりインフレが発生し、製造業だけでなく人々の生活にも大きなダメージを与えています。

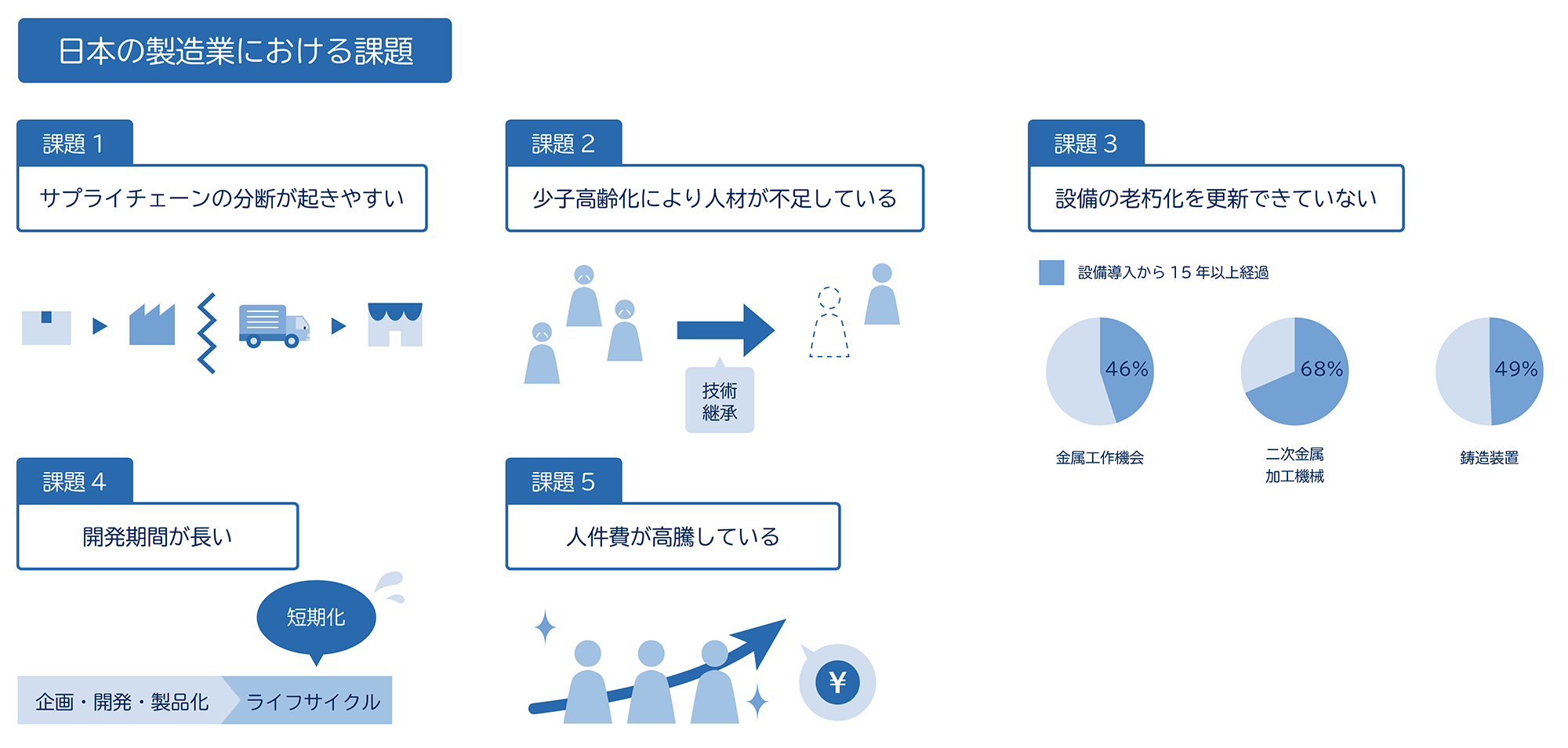

日本の製造業における課題

製造業の現場では、多くの課題が生じています。課題の詳細や原因について、ポイントを押さえましょう。

サプライチェーンの分断が起きやすい

サプライチェーン(Supply Chain)とは、原材料の調達から在庫管理、販売といった、製品が消費者に届けられるまでの一連のプロセスをいいます。新型コロナウイルス流行前は、世界規模で構築されたサプライチェーンによって製造や経済活動が活発化していましたが、新型コロナウイルスの拡大によってサプライチェーンが分断されました。感染症や災害などでサプライチェーンが分断されると、各製造プロセスに大きな影響が及びます。物資が不足して物流が滞れば、スムーズな製造や経済活動ができません。特に、必要な部品や原材料を輸入している製品などは、深刻なダメージを受けます。たとえば、前述の半導体では、新型コロナウイルスの蔓延によって世界各地で工場閉鎖や船の遅延などが生じ、世界的な供給不足に陥りました。

少子高齢化により人材が不足している

少子高齢化や労働人口の減少によって、多くの分野・業界で人手不足が生じています。

「2022年版ものづくり白書」によれば、2021年における製造業の就業者数は2002年と比べて157万人減少しており、全産業に占める就業者割合は3.4ポイント低下しました。2002年から2021年までの20年間で、若年就業者数(34歳以下)は121万人減少する一方、高齢就業者数(65歳以上)は33万人増加しています。製造業の全就業者に占める若年就業者の割合は、2021年で約25%、高齢就業者の割合は約9%であり、両者とも横ばいの推移です。

こうした状況から、製造業では人材確保や技術継承が喫緊の課題となっています。これまでの技術継承は、実際に仕事を見せて任せるといった方法が一般的でした。しかし、高度な技術を持つ技術者が転職する場合や、後継者不在のため技術が継承されない場合には、技術は失われてしまいます。人材不足や技術継承の停滞は、生産力・競争力の低下に直結します。技術者の高齢化が進む中で後継者を育成し、適切に技術を継承しなければなりませんが、もはや従来の方法のみでは対応しきれない状態です。国内外問わず広く人材を募集する取り組みや、技術継承をスムーズに行えるようなシステムの構築が求められます。

設備の老朽化を更新できていない

設備や機器は経過年数に従い老朽化するため、更新が必要です。設備の老朽化が進むと生産力は低下し、事故発生リスクも高まります。

日本機械工業連合会が2018年に実施した「生産設備保有期間実態調査」によると、生産設備のうち金属工作機械は約46%、二次金属加工機械は約68%、鋳造装置は約49%が設備導入から15年以上経過しているとのことです。

老朽化した設備の更新には、設備投資が必要です。しかし、新型コロナウイルスなどの影響を受けて、設備投資の更新を見送る企業も少なくありません。実際、設備投資額は2020年前半に大きく落ち込みましたが、現在は回復傾向にあり、国内外の設備投資についても増加する見通しです。

開発期間が長い

製造業において、多くの企業が海外に拠点を持ち、グローバル化が進められてきました。しかし、新興国の台頭によって安い製品の大量生産が行われるようになり、国際競争は激化しています。さらに、市場ニーズの変化や技術革新のスピードも速くなっているため、製品のライフサイクルが短期化しています。製品の企画から開発、製品化に至るまでには長い時間を要しますが、開発期間を短縮しなければ競争には勝てません。開発期間を早めるにはデジタル技術が必要であるものの、日本ではまだデジタル化を行う基盤が不十分です。

総務省の「令和3年版情報通信白書(情報通信に関する現状報告)」によると、日本企業のICT(情報通信技術)投資は主に業務効率の向上を目的としており、デジタル技術の導入は米国に比べて大きく遅れています。デジタル化を支えるICT人材も足りておらず、2030年には約45万人不足する見込みとのことです。デジタル化を進め、製造業の国際競争力を高める必要があります。

人件費が高騰している

かつての日本では、一度就職した企業に定年まで勤めるのが一般的でした。しかし、労働人口が減少している現在では、より条件のよい企業を求めて転職することも珍しくありません。人材の流動化が進む中、製造業において優秀な人材を確保するにはコストがかかり、人件費が高騰しています。人手不足の企業では、長時間労働やモチベーションの低下が問題になっています。賃金が安く労働環境の悪い企業には、人材はなかなか定着しません。デジタル化の推進や賃金引上げをはじめとする待遇改善、福利厚生の充実などに注力している企業というアピールが重要です。

製造業の課題を解決する4つの方法

製造業の課題を解決するには、「デジタル化の促進」「サプライチェーンの再構築」「人材の流動化への対応」「生産力の向上」の4つの取り組みが有効です。具体的な進め方については後述しますので、まずはそれぞれの重要なポイントを押さえておきましょう。

デジタル化を促進する

製造業が抱える課題の解決に向けて、デジタル化の促進は必須です。製造業におけるデジタル化とは、IoTやAI、ロボットなどの導入によって、非効率的なアナログ業務を改善することです。最新のデジタル技術を駆使することで、少人数でも高品質の製品生産が可能になります。これまで手作業で行っていた業務がロボットによって自動化・効率化されれば、ミスや事故のリスクも低減されるはずです。また、IoTやAIにより蓄積・分析されたデータは、顧客ニーズに合った製品開発やシステムの改善に活かせます。デジタル化によって、限られた人材でも効率的に業務を進められるため、コストや負担の軽減が可能です。これにより社員のワークライフバランスの実現につながり、ひいては人材の定着率向上に寄与します。

サプライチェーンを再構築する

これまで日本の製造業における想定リスクといえば、自然災害などの局所的な被害が主でした。しかし、新型コロナウイルスの蔓延によってサプライチェーンの脆弱さが顕在化したことで、全体を見据えたリスク対策の必要性が生じました。

経済産業省が2021年にまとめた「製造業を巡る動向と今後の課題」では、新型コロナウイルスにより支障が生じた業務として、「国内外の生産活動」や「海外からの部材調達」が挙げられています。新型コロナウイルス蔓延後、生産拠点を分散させる、海外から国内に拠点を移すなどの取り組みをする企業が増えました。多くの企業が、サプライチェーンの強靭化は、自社の被害想定だけではできないと考えています。

災害や感染症などの非常事態が生じた際でも、滞りなく物資の供給や製造が可能なサプライチェーンの再構築が不可欠です。

人材の流動化に対応する

人手不足が深刻化する製造業では、人材の流動化に対応し、優秀な人材を確保することが大切です。人材の確保が難しい場合は正社員にこだわらず、派遣社員や外国人技術者などの幅広い人材を受け入れるとよいでしょう。人材を確保したうえで、定着率を上げる必要があります。待遇を改善し、社員がモチベーションを高く保てる環境を構築しなければなりません。業務のマニュアル化や現体制の見直し、一部業務の外注などを行い、社員の負担を軽減しましょう。長期的な人材確保のためには、人材の育成や教育にも目を向ける必要があります。デジタル化に対応するため、ITスキルやノウハウを持つ人材を育てましょう。

生産力を向上させる

人手不足の解消には、業務の効率化や生産力の向上も必須です。製造業においては現場改善のヒントとして、しばしば「7つのムダ」という標語が用いられます。製造プロセスで以下の7つのムダが生じていないか確認しましょう。

- 加工:不要なプロセス・作業がある

- 在庫:使用予定のない在庫がある

- 不良・手直し:不良品発生時に手直しが生じる

- 手持ち:作業の停止により、待ち時間が生じる

- 造りすぎ:過剰に生産してしまう

- 動作:不要な作業をしてしまう

- 運搬:不要な移動、積み上げが生じる

省略可能な作業の洗い出しも必要ですし、在庫のムダは不要な管理コストや保管スペースの圧迫につながります。待ち時間が生じないように効率よく作業を進めることも重要です。ひとつのムダが複数のムダにつながりかねないため、現状のムダを明らかにしたうえで、ムダをなくす工夫や取り組みが必要です。

NECソリューションイノベータではIoTを活用し、生産性向上を支援するプログラムをご用意しております。外付け可能な装置で容易に導入でき、現場に設置し製造実績を収集、モノの流れをデジタルで見える化することができます。見える化したプロセス管理ボードにで分析し、ムダのあぶり出し、ボトルネックの特定を行い、プロセス改善を行います。詳細や事例は下記ページや資料にてご案内しております。是非、ご覧ください。

製造業などの事業者向けにIoTを活用し、生産性向上を支援するプログラムです。製造工程の「モノの流れ」を見える化することで、発生しているボトルネックを検出し、工場全体の生産性の向上をサポートします。

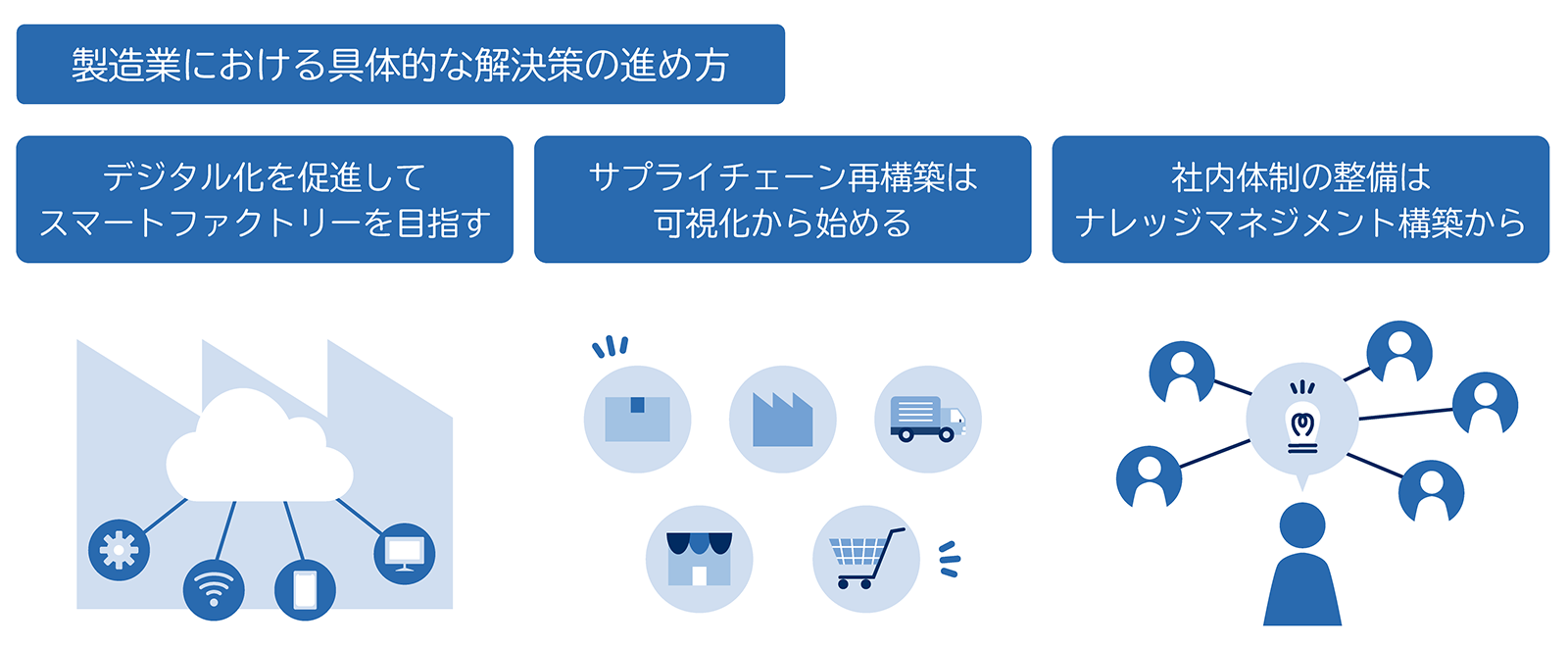

製造業における具体的な解決策の進め方

課題解決の4つの方法を理解したら、具体的な解決策を実施しましょう。

デジタル化を促進してスマートファクトリーを目指す

社内のデジタル化の推進にあたっては、以下の項目に着目するのがポイントです。

- 社内の課題を明らかにする

- 目標を掲げ、社内でイメージを共有する

- デジタル化を進めるツールやサービスを導入する

- 小規模な取り組みから全体のデジタル化を目指す

まずは、デジタル化によって解決したい課題を洗い出します。課題を解決して、どのような企業を目指したいのかを明確にしたら、社員に伝えましょう。また、デジタル化を進める手順や方法を周知し、各社員がすべきことを意識させる必要があります。サービスやツールを導入して自動化やペーパーレス化などを行い、業務を効率化しましょう。デジタル化は小さな取り組みから始めて、様子を見ながら徐々に企業全体へ進めるのがコツです。

デジタル化を進めるにあたり、重要なのが「スマートファクトリー」です。スマートファクトリーとは、さまざまな機械や設備がインターネットを介してつながる工場のことです。スマートファクトリーでは、AIやIoTを利用して得たデータを分析します。設備や機器の状況をリアルタイムで把握し、蓄積したデータをもとに業務プロセスの改善や生産力の向上などを図れます。スマートファクトリーによって、高品質かつ効率的な製造が可能です。

サプライチェーン再構築は可視化から始める

サプライチェーンの再構築には、原材料の調達や販売など、一連のプロセスを可視化する必要があります。サプライチェーン全体の可視化によって、各プロセスや調達先の情報把握、適切な管理が可能です。現在の物流や調達、体制の見直しや改善にもつながります。サプライチェーンの可視化は難しく、東日本大震災以降も多くの企業では調達先について十分に把握できていません。可視化できれば、サプライチェーンの強化に加え、非常時の対応にも役立ちます。

サプライチェーンを可視化したあとは、調達先の分散が望ましいでしょう。「2022年版ものづくり白書」を見ても、サプライチェーンの強靭化に向けた取り組みとして、中小企業で約4割、大企業で6割強が「調達先の分散」を挙げています。複数の調達先を確保することでリスクを分散し、トラブル時に迅速に対応できる体制を整えなければなりません。

社内体制の整備はナレッジマネジメント構築から

社内整備を行うにあたっては、「ナレッジマネジメント」が役立ちます。ナレッジマネジメントとは、個人が持つ知識やノウハウを企業全体で共有して活用する経営手法です。ベテラン社員の知識や経験をデータ化・マニュアル化すれば、社員が情報を自由に閲覧できるようになります。これにより、人材育成にかかるコストや時間を大幅に削減でき、人手不足の改善にもつながります。また、ナレッジマネジメントによって技術継承もスムーズに行えます。高度で習得が困難な技術を可視化すれば、経験が浅い社員でも技術の習得や再現が可能です。

生産力を向上させたいなら、「NEC 製造業現場力向上パートナーズプログラム」

前述の通り、生産力の向上にはムダの削減が重要です。ムダをなくすには、まずは全体の流れを可視化しましょう。業務改善の余力がない場合には、優良な支援プログラムの活用がおすすめです。「NEC 製造業現場力向上パートナーズプログラム」は、IoTを活用して生産力の向上をサポートする製造業向けプログラムです。本プログラムには、以下の特長があります。

- 作業の流れと工場全体のモノの流れを可視化する

- ステップごとに設定されたメニューを利用できる

- モノの流れを分析・デジタル化してムダを発見できる

- 外付け装置で導入できる

本プログラムの導入により、リードタイムの短縮や在庫の削減、業務プロセスの改善が可能です。トライアルサービス後にプランニング、ソリューションの導入・運用といった流れで利用できます。製造業の現場における多くの課題を解決し、生産力の大幅な向上を図りたい企業様は、ぜひ導入をご検討ください。

製造業などの事業者向けにIoTを活用し、生産性向上を支援するプログラムです。製造工程の「モノの流れ」を見える化することで、発生しているボトルネックを検出し、工場全体の生産性の向上をサポートします。

まとめ

新型コロナウイルスや国際競争力の低下による影響を受け、日本の製造業にはさまざまな課題が生じました。人材不足や設備の老朽化などの課題解決には、デジタル化の促進やナレッジマネジメントの構築などが有効です。

課題解決のためには、「NEC 製造業現場力向上パートナーズプログラム」が役立ちます。問題発生から解決までワークフローで管理し、製造プロセスで発生したボトルネックを速やかに発見します。本プログラムの活用により生産力が向上し、リードタイム短縮や業務プロセスの最適化が可能です。導入を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

見える化により生産性向上した事例をはじめ、ITの利活用を通して生産性を向上させるポイントのホワイトペーパーや弊社のソリューションの資料をご用意しております。無料でダウンロードいただけますので是非ご活用ください。

見える化により生産性向上した事例をはじめ、ITの利活用を通して生産性を向上させるポイントのホワイトペーパーや弊社のソリューションの資料をご用意しております。無料でダウンロードいただけますので是非ご活用ください。

モノの滞留を見える化して生産性向上&リードタイム短縮!

製造現場の課題解決7社事例集

製造現場で抱えるさまざまな課題を解決した事例をご紹介しております。

是非ご覧ください。

- 現場のムダを探知して品質向上に繋げたい

- 現場を正しく把握して改善活動を進めたい

- 現場の在庫を減らしてキャッシュを循環させたい

- 作業遅延を把握して納期遅延リスクを低減したい

製造業の生産性を低下させる要因とITの利活用

ITソリューション導入による製造業の課題解決についてご紹介しております。

- 製造現場の課題

- 製造現場の生産性を向上させるポイント

- 稼働率の向上を阻害する原因と対応

- 稼働率維持のための設備保全に対する課題と原因

- 生産性低下の原因をITで排除

- ソリューション導入の事例