サイト内の現在位置

岸 博幸氏 慶應義塾大学大学院 教授

大坂 智之氏 NECソリューションイノベータCDO

DX化に遅れをとる日本企業が

2025年の崖を乗り越えるための

ロードマップ

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」を筆頭に、多くの組織、識者が警鐘を鳴らしているDX人材育成の必要性。これからの時代を切り拓いていく人材をどのように確保し、育てていくかは多くの企業にとって悩ましい課題だ。そこで今回は、元経済産業省(当時は通商産業省)官僚としてのキャリアを持ち、現在は慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科で教鞭を執る岸博幸教授と、NECソリューションイノベータ株式会社で次代に向けたビジネス開拓と人材育成を担う、デジタルビジネス推進本部長 兼 CDO(Chief Data Officer)大坂智之に、日本企業がかつての勢いを取り戻し、再び「失われた30年」に陥らないために何が必要なのかを語ってもらった。

DX人材は若手だけを育てても意味がない

中間管理職、経営者のDX人材化も重要

--今後、2025年に向けて、国内ではDX推進を牽引する「DX人材」の不足が致命的な問題になっていくと言われているが、そもそも「DX人材」とはどのような人材のことを指すのか?

岸その「DX人材」という言葉、定義が難しいですよね。DXを進める人材だから一般的にはプログラマーとか、そういうデジタルに詳しい人材をイメージするだろうと思うのですが、本気でDXを推進したいのであれば、ビジネスモデルを考えるような人こそ大切なのではないでしょうか。

大坂同感です。D(デジタル)と付いている以上、デジタルの知識や技術も求められるとは思うのですが、何より大切なのは「問いを立てられる力」ですよね。「デザイン思考」(デザイナーやクリエイターの思考プロセスをビジネスの課題解決に用いる思考法のこと)なんて言われることもありますが。

岸DX人材=プログラムができる人って定義にしてしまうのは短絡的ですね。もちろんプログラマーも不足しているのでしょうが、本当に足りないのは、新しい世の中に向けてこれまでになかったようなビジネスモデルを構築したり、イノベーションを引き起こしたりするような、大坂さんの言葉を借りれば、デザイン思考的なアプローチから問題解決ができる人なんですよ。

CDO(Chief Data Officer)/デジタルビジネス推進本部長 大坂 智之 氏

--なぜ、日本ではそういう人材が育たないのか?

岸多くの人が一つの企業に長く勤め、自分の会社の流儀、働き方しか学べないからでしょう。終身雇用の悪弊の一つだと思っています。

大坂耳の痛いところです(苦笑)。我々のようなSIerと呼ばれる業種の立場で言いますと、これまで多くの社員が決められたものを作ることに集中してきたわけですが、そこに課題感を感じています。要件はお客さま、あるいは上層部から降りてくるもの。それらをIT技術によって実現することが仕事だったわけですが、その結果、おっしゃるように『問いを立てられる人材』が不足している現状を生み出しています。

岸日本の学校教育では、教師が問題を考えて、それに対する正解を生徒が考えるというものですからね。日本人は課題を発見し、問題提起する能力が鍛えられていないんですよ。だからこそ、まずはその部分を強化していかなければならないし、さらには問題を解決するクリエイティブなソリューションを生み出していく教育をしなければならない。それができないまま社会に出てしまうから、先ほどもお話ししたよう、その会社のやり方しか知らない、その会社でしか活躍できない人材へと陥ってしまうわけです。

--そうした若手の意識を変え、自ら問いを立てられる人材、即ち真のDX人材にしていくにはどうすれば良いのか?

岸まずは、今お話ししたデザイン思考も含め、基本的な考え方などを教えていくところから、でしょうね。でも、多くの大企業がそういうことすらほとんどできていない現状があります。NECソリューションイノベータさんはいかがですか? NECグループにはそうした点ではけっこう先進的なイメージがあるのですが。

大坂正直なところ抱えている課題自体は他社と大きくは変わらないと思うのですが、それでも何とか変えていこうとしていて、デザイン思考などはすでに社員向けの研修などに取り入れています。ただ、それを実際にビジネスの中ですぐに実践していけるかと言うと、かなり難しい。研修の後、現場に戻ってやる仕事がこれまで通り、決められたことをかたちにしていく仕事のままなので、せっかくの学びを実践する機会が少ないのです。

だからといって30代、40代の社員は今さら学生時代からやり直すわけにはいきません。流行りの言葉で言えば、働きながら「リスキリング」しなければならない。それをどのように実現するかがNECソリューションイノベータにとって喫緊の課題だと認識しています。

岸たしかに。ただ、その際忘れないようにすべきなのが、もう若くない中間管理職、取締役のリスキリングですね。この層を何とかしないと、彼らが若手の新しい取り組みを邪魔する障害にすらなりかねない。

大坂そうした状況が続くと、せっかく育成した若手が流出していくというのは肝に銘じています。

岸そもそも、どこの会社でも若手はそれなりに問題意識もあるので良いアイデアを出すんですよ。それを潰すのが理解のない上司や役員という構図です(笑)。だから、本当にDX人材を育成したいのであれば、上層部のトレーニングをしっかりやらないと意味がないと考えています。

NECグループ、デジタル人材1万人育成に向けた取り組み

--NECソリューションイノベータではどのようなトレーニングを実施しているのか?

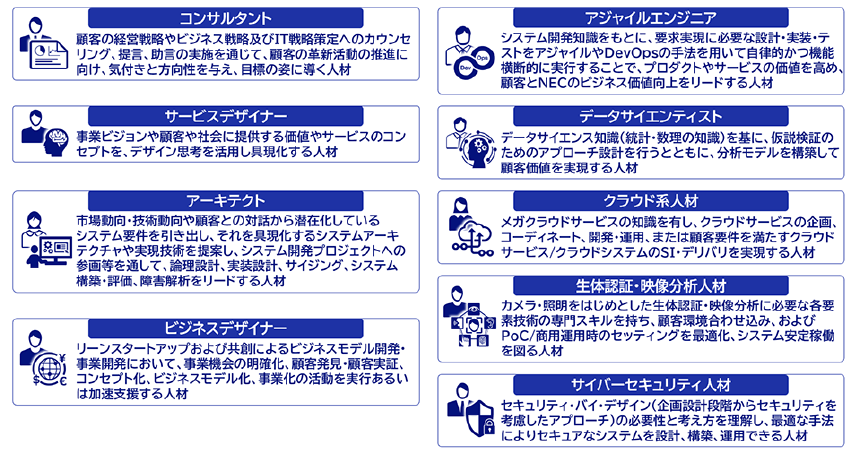

大坂まず、デザイン思考を含め、考え方のベースになる知識面での教育はすでに研修に取り入れています。その上で、NECグループでは、デジタル人材を9つにタイプ分けしてそれぞれの人材の要件を抽出するようにしています。

この際、「アジャイルエンジニア」や「クラウド系人材」など、テクニカルな人材の育成については元々当社が得意とするところなのですが、「サービスデザイナー」「ビジネスデザイナー」と名づけられた、まさにデザイン思考が求められる人材の育成に関しては、トレーニング後、配置転換を含め、彼らがきちんと活躍できる場を用意せねばなりません。今はそれをどのように実現していくかを模索している段階です。

岸よく日本のデジタル化は30年遅れていると言われていて、実際まだ多くの企業や自治体がD=デジタライズという段階ですよね。本当はその先にあるX=トランスフォーメーションこそが大切なのに。ただ、ようやくそこから抜け出そうとする企業が増え始めてきた。そういう意味では活躍の場はあるのではないですか?

大坂そうですね。実際、多くの企業からビジネス変革に向けたご相談を受けるようになりました。ただ、話をよく聞いていくと、まだデジタライズができておらず、まずはそこから始めましょうというケースが多いように感じています。とは言え、意識としてはデジタル化の先を見据えるお客さまが増えていますので、着実に前に進んでいるとは思っています。

--NECグループは全社の目標として、2025年までにデジタル人材を1万名にまで増やしていくと宣言(2022年時点では6,000名弱)。残りの約2年間、その実現に向けて、NECソリューションイノベータはどのような活動を行っているのか?

大坂当社はNECグループの中でもとりわけ多くのエンジニアを抱えているため、その育成に大きな責任を持っていると理解しています。私が部長を務める「デジタルビジネス推進本部」もそのために立ち上げられた部署となります。現在は、ここに先に紹介した『9つの人材タイプ』の分類をもとに、それぞれ特に優秀な人材を集め、先行部隊としてトレーニングし、実践の場を与えるという取り組みを始めています。また、管理職についても教育を進めているところです。

岸一般的にこうした先進的な取り組みは、「変わりたくない層」からの抵抗が予想されますが、NECソリューションイノベータさんはそのあたり大丈夫でしたか?

大坂選抜されるような優秀な人材を、デジタルビジネス推進本部に異動してもらい、今の現場で任せている業務から離れてもらうことへの是非について若干の議論がありました。既存の業務を任せていることで直接的に貢献してくれる数字があるわけですから。

岸そりゃそうですよね(笑)。ただ、それで手綱を緩めたら手遅れになってしまいますから、ぜひ初志貫徹で突き進んでいただきたい。5年間で本当の意味でのデジタル人材を倍にしていこうというのは本当に素晴らしい取り組みです。まず、NECグループのようなIT企業から始め、それを一般企業に広めていくというかたちで国内のDX推進が加速していくのだと思います。先陣を切るのは大変でしょうが、頑張ってください。

大坂ありがとうございます。実際、それ以外の点でも今、NECグループはどんどん変わっていこうとしていて、給与体系が一部でジョブ型に移行しているほか、キャリア採用も強化しており、NEC本体では現在、新卒とキャリア採用の比率が半々くらいになっています。

岸NECのような伝統的な企業でキャリア採用がそこまで増えているというのは本当にすごいこと。冒頭でもお話ししましたが、その企業のことしか知らない新卒ばかりだと、皆が同じ考え方になってしまい、変化も阻害されます。半々くらいがベストな割合だと思いますので、ぜひその方針を維持していってほしいですね。

デジタル人材として成長していくため、対して社員にはどういったマインドが求められるのか?

岸それはすごくシンプルで、自分が仕事でどれだけの付加価値を作り出せるのかを意識していくことに尽きると思っています。経済学的に言うと、労働者の収入はその人の生産性に比例するもので、官邸が企業にお願いすれば上がるというものではありません。この意識を労働者側がきちんと持つことが第一歩なのではないでしょうか。

そして、実は今の若い人たちは元からそういう意識を持っています。むしろ、この観点がないのは40〜50代くらいの方々。この先も意識改革を行わないままでいると、きっと苦労することでしょう。

大坂本当に岸先生の言うとおりだと実感しています……。その世代は、就職後は会社が自分のキャリアプランを考えてくれて、組織なり上司なりが「次はこの仕事をやりなさい」「この方向に進みなさい」という指針の中でキャリアを構成していった方たちだと思うんですね。もちろん成長はしているのですが、それは自分がこうなりたいと考えてなったものではありません。ちょっと精神論みたいになってしまうのですが、会社が自分の人生を最後まで面倒見てくれるわけではなくなった現在、やはり自分の価値は自分で高めていく、という意識が必要になるのではないでしょうか。

岸近年、日本では「働き方改革」なんて言葉がよく言われていますが、実際にはこれは「休み方改革」でしたよね。きちんと休日を取りましょうとか、残業を減らしましょうとか。それはもちろん大切なのですが、本当に大切なのは空いた時間で何をするか、ということのはず。企業に勤める社員にとって必要なのは、そのモチベーションをいかにして生み出していくかですね。

大坂NECグループのデジタル人材分類は、9つの人材タイプに加え、それらを1〜7のレベルに分類し、客観的な指標を与えることでモチベーションを引き出すということに挑戦しています。『一人前のエンジニアとして独りでお客さま対応ができるの』がレベル3、『その分野において社内をリードできる技量を持つ者』をレベル4といった具合ですね。その定義が浸透すると、将来的には透明性のある給与体系にも繫がりますし、学びがいにも繫がっていくのではないかと考えています。

岸現状はこの仕組みのもと、それぞれ個人が努力をしてレベルを上げていく、という流れが生まれているんですか?

大坂一部ではしっかりと実践できていますが、まだまだ全体には浸透しきれていないのが現状です。

岸いわゆる2・6・2の法則(組織は、意欲的に働く2割、普通に働く6割、怠ける2割の人材構成になる傾向がある)ってやつですね。

大坂そうですね。ただ、2割の人たちの努力だけでは目標としている「デジタル人材1万人」は達成できませんから、今はそれをどのように増やしていくか、さまざまなやり方を検討しているところです。

NECグループのような伝統的大企業の活躍こそが

日本が「失われた30年」を乗り越え、成長していくために必要

--さらにその先、2030年、2040年の日本企業がどうなっていくのか、そうした中でNECソリューションイノベータがどのように革新を進めていくのか?

岸よく90年代からの30年間を「失われた30年」なんて言いますよね。どうしてそうなってしまったのか、いろいろ言われていますが、本質的には90年代に起きた、デジタル化、グローバル化という大きな構造変化に対応できなかったことが原因でしょう。日本以外の主要国はこの潮流を取り込むことで大きく成長しましたが、日本はデフレで先が見えないという便利な言い訳でこれを怠ってしまった。

そうした中、幸か不幸かこれからまた新たな構造変化が始まろうとしています。これに対応できず、失われた30年を40年、50年にしてしまうか、過去の反省を踏まえ、迅速に進化していける国に生まれ変われるかが問われているわけです。

そして、僕はこれから数年でそれが決まると思っています。政治主導の変革は、なかなか難しいのですが、民間企業や地方自治体は、主体的に変われるはず。30年前の失敗の教訓を踏まえ、正しい方向に進んでいってほしいですね。日本人は独自のやり方を自ら編み出して実践するのは苦手ですが、良いロールモデルさえ提示してあげれば、それを真似ていくのはとても上手ですから、NECグループには、そうしたロールモデルになってもらいたい。こうすれば変われるんだ、こうすれば新たなイノベーションを生み出せるんだ、ということを皆に示してほしいですね。

大坂こうした取り組みは、客観的に自分たちのやっていることを評価しにくいところがあるのですが、今回、岸先生とお話しをしていく中で、当社の取り組みの意義と価値をあらためて確認できました。

岸伝統的な日本企業、特にNECグループのような電気系って、意外と控え目ですよね(笑)。DXの時代において、日本を牽引する業種はまさにNECグループのようなデジタルに強い企業なのですから、そんなNECグループがどういう活動をしているのか、どんなすごいことをやっているのかは、どんどん宣伝するべきだと思います。

勢いのある新興ベンチャー企業に注目が集まりがちですが、NECグループのような伝統的企業の取り組みも重要です。1980年代のアメリカがまさにそれですよね。西海岸のシリコンバレーの急成長だけでなく、それまで低迷していた東海岸の伝統的企業がプラザ合意によって息を吹き返し、それが両輪となって1990〜2000年代にかけての大きな繁栄を手にしたのです。ベンチャーだけがどんなに成長してもそれで生み出せる雇用は十分な規模にはなりませんし、事業の規模も小さいですから。

大坂岸先生は、そんなNECグループ、NECソリューションイノベータが成長していくために何が必要だとお考えですか?

岸今日の話を聞く限り、NECグループは正しい方向に進んでいます。今後やるべきことはそのスピードアップでしょう。そして、それをできるだけ多くの企業に広めていってくれることを期待しています。その、責任は重大だと思いますよ。

-

データと事例から見る

DX障壁の超え方