サイト内の現在位置

江下 貞雄氏

NECソリューションイノベータ

シニアマネージャー

堀 潤氏 ジャーナリスト

日本企業は

DXに成功することができるのか?

堀 潤氏がキーパーソンへ迫る

進まぬDXを加速させる

NECソリューションイノベータの支援策とは

多くの企業が危機感を覚え、今や国家を挙げて取り組まれているはずの「DX」。しかし、ある調査によるとDXを正しく理解し、取り組んでいる、あるいは取り組もうとしている企業の割合はわずか40%程度に過ぎないという。なぜそのような状況になってしまっているのか? この状況を打破するにはどうすれば良いのか? もはや待ったなしのビジネス改革にどう取り組むべきか、元NHKアナウンサーとしての経歴を持つジャーナリスト堀潤氏が、これまで多くの企業のDX推進をサポートしてきたNECソリューションイノベータ株式会社 コンサルティンググループ シニアマネージャー江下貞雄氏に訊く。

「DX」は、今を起点に考えるべきではない

堀今回、江下さんにインタビューをさせていただくにあたりプロフィールを確認させていただいたのですが、なんと1977年生まれの同じ年齢で、出身地も同じ大阪なんですよね。そして現場のエンジニアとしてはテレビ局向けのシステムなどを作っていたとのこと。いきなり親近感が湧いてしまいました。

江下はい。NECソリューションイノベータに新卒で入社してしばらくキャリアを積んだ後、プロジェクトマネージャーとして、10年ほど民放テレビ局様の基幹システムの開発に携わらせていただきました。ちょうどデジタル放送に変わる時期でしたね。

堀私がNHKに入社したのは、まさにそのデジタル化に興味があったからなんですよ。それまで一方通行だったテレビがデジタル技術によってインタラクティブになるぞって。結果、リモコンに4色ボタンが付いて終わりだったんですけども。

江下ちょっと思い描いていたものとは違った落着になっているかも知れませんね。ただ、この頃からテレビとデジタル、インターネットの融合がリアルに感じられるようになってきたように思っています。今で言うところのDXが始まったというか。今、堀さんのやられているデジタルメディアなどはその最先端ですよね。

堀ありがとうございます。僕はDXについて、D(デジタル)の前に、X(トランスフォーメーション)があるべきだと思っているのですが、当時の世間はとにかくDの方にばかり目がいきがち。ただ、ここまできて、上手くやっている企業はだいたいXにきちんと目を向けていた、理解していたということも分かってきました。

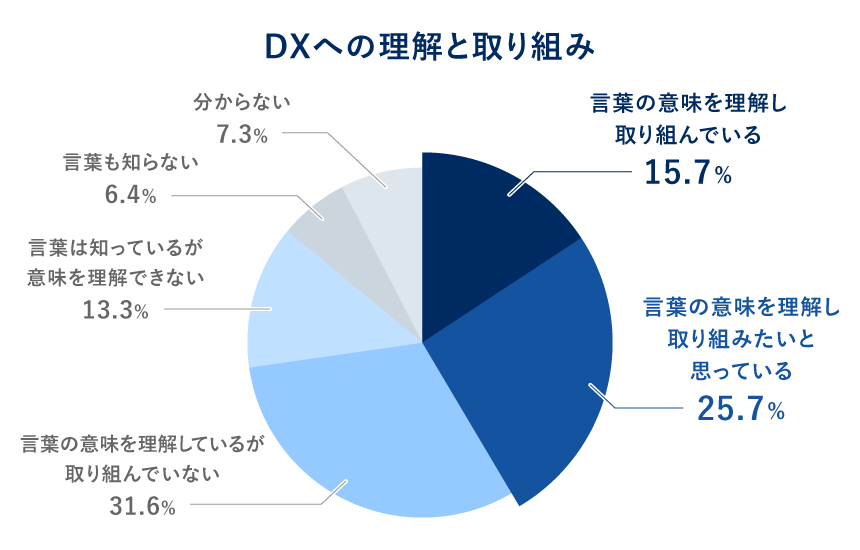

※帝国データバンク『DX 推進に関する企業の意識調査』より(2021年12月16日~2022年1月5日実施/調査対象は全国2万3,826社で、有効回答企業数は1万769社)

とはいえ、全体としてはこの調査結果を見れば分かるように、ほとんどの企業がDXを抽象概念としてしか捉えられていません。明確な意志を持って「取り組んでいる」企業がわずか15.7%、「取り組みたいと思っている」企業(25.7%)を加えてもおよそ40%ですからね……。このあたり、実際に現場で顧客と接している江下さんはどのように感じていらっしゃいますか?

江下堀さんのおっしゃる通りDXの本質はXの方なので、改革に向けて進んでいかなければならないのですが、比較的に経営が上手くいっているお客さまの場合でも、ラン・ザ・ビジネスで手一杯というか、「会社を変えていこう」というところまではいけていないことが多いように感じます。

堀それはなぜでしょう?

江下まず現状のビジネスに大きな問題がないため、経営層が将来を見据えた変革のビジョンが上手くイメージできず、何をどう変えていくべきか腹落ちしていないというのがあると思います。その結果、現場層は「DXをやれ」と、方向性や裁量が曖昧なまま指示されても、何をすればいいのか分からなくなってしまう、と。あと、これは昨今よく聞く話ですが、DXを推進することで、自分の仕事を大きく変えなければならない、時には自分の仕事がなくなってしまうのではないかと不安を抱いている現場の方々がいて、そこからの抵抗もあるのではないでしょうか。

堀分かります。私の業界でもニュース素材の文字起こしをするスタッフが不安を訴えていました。

営業統括本部第三グループコンサルティンググループ

シニアマネージャー 江下 貞雄 氏

株式会社わたしをことばにする研究所 代表取締役 堀 潤 氏

江下問題の一つは、その人が次に何をすべきなのかを指示する、もしくは方向性を出せる人が足りていないというのがあります。

堀確かにいきなり自助を求められるのはやや乱暴に感じます。この問題、江下さんはどうすればいいと考えていますか?

江下上からのビジョンの提示はもちろん重要なんですけど、経営層も自信が持てないところもありますので、DXに関して「責任を取る」、「取り組めば、状況はもっと良くなる」ということをコミットしていただくことが大切かと思います。また、DXの主旨的には現場層からも「こんなことができる」とボトムアップしていく必要もあると考えています。歩み寄りが大切だなと。そうしないと、経営層も現場もDXへの取り組みに腹落ち感や、手応えが生まれないと思うんですよね。

堀ちなみに江下さんはそうした中、どのポジションで企業のDX推進支援を行っているのですか?

江下直接のカウンターとなるのは経営層の方々です。ただ、NECソリューションイノベータのサービスとしては、DX推進のためにシステム部門をはじめとした現場の方々との意見交換の場を設けるということをやっているので、現場の皆さんとのやり取りも決して少なくはありません。

堀そうしたやり取りの中から何か感じることはありますか?

江下私が担当しているのは主に中堅企業様で、私たちにお声がけしてくださっていることから分かるように、先ほどのグラフで言うところの「取り組みたいと思っている」層になります。それにも関わらず、ラン・ザ・ビジネスが上手くいっているところほどDXに積極的になれないという問題が生じがちではないでしょうか。本来のDXとは「今のビジネスを上手く走らせる」ことではなく、「今のビジネスから変えていく」ことなのですけれど、ビジネスがある程度軌道に乗っていると、今すぐDXに取り組まなくても・・・と感じてしまっているのではないでしょうか。そうした状況下でDXに向けた気運をいかに盛り上げていくかが難しいところです。

堀DXに対し、「今」を起点に考えてしまう人が多いと言うことなのかも知れません。DXに取り組むことで何か新しい業態を生み出そうとか、これまでになかったサービスを提供しようとか、そこまで到達しているような経営者はまだまだ少ないと。

江下確かに。もっと多くなってほしいですね。ただ、そのあたりはデジタルの技術をしっかり理解していないと難しいところで、そこに私たちがサポートに入る意味があるのかなと考えています。

経営者がゴールを提示しなければ

従業員はDXに向けて正しく前進できない

堀私はDX推進がなかなか上手くいっていない背景に、DXの定義が少し分かりにくいところもあるのではないかなと感じています。

江下それはあるでしょうね。概念として捉えにくいのかなと。経済産業省の『DXレポート』ではDXを「デジタイゼーション(Digitization)」「デジタライゼーション(Digitalization)」「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の3段階に分解して説明しています。デジタイゼーションやデジタライゼーションをやっていれば「DX-Ready ※」とみなすこともできそうですが、私としては本来的なDXを目指してこそ「DX-Ready」なのかなと。※経済産業省が推進する「DX認定制度」の中で、デジタルガバナンス・コードにおける基本的事項の「柱となる考え方」と「認定基準」を実践している企業のことを指す

堀やっぱりそうですよね。ちなみにこの3つの言葉、それぞれを分かりやすく説明していただくことはできますか?

江下まずデジタイゼーションですが、これは「デジタルデータに置き換える」という意味です。分かりやすく音楽ビジネスの例で説明すると、記録媒体をレコードからCDに変えるようなものですね。一方、デジタライゼーションは、デジタルデータ化された音楽をオンラインストアで流通させることを示します。ただ、ビジネスモデルそのものは音楽CDを売るのと同じで大きな変革はありません。そしてデジタルトランスフォーメーションとは、Spotify や Apple Music のようなストリーミングサービスを立ち上げ、ビジネスの形をがらりと変えてしまうことを言います。

堀なるほど! すごく分かりやすい。

江下この説明を多くの客先で行うのですが、ほとんどのお客さまがデジタイゼーションあるいはデジタライゼーションのところで止まってしまっている現実があります。まだまだご自身のビジネスにおけるデジタル「トランスフォーメーション」というものをイメージするところまでは至っていません。自社のビジネスが成長していく過程で、「将来的なユーザの声に応えていくための変革」が、「今」から必要だということの理解が難しいのです。

堀少し前のテレビ業界がまさにそんな感じでしたね。例えば Winny や YouTube など、周辺にさまざまな新技術が登場してきていたのに、それらを既存のビジネスを脅かすものとして遮断してしまった。

江下当時も議論はありました。ただ、その時はまだ、今日のような競争環境が見えず、様子見というか、DXアプローチが取られなかったと感じています。これも先ほどお話ししたラン・ザ・ビジネスが上手くいっていたがゆえの判断であったと感じています。トラディショナルな企業にとっては、外部のディスラプター(業界の秩序やビジネスモデルを一変させる「破壊的企業」のこと)に駆逐されてしまうくらいなら、自分たちでやってしまおうというのがDXの本質なのかも知れません。

堀これ、NECソリューションイノベータさんでは、どのように経営層にアプローチして進めていくのでしょうか?

江下まずはDXの概念や事例・新しい技術をお話したのち、お客さまに集まっていただき、このまま何もしないと会社がどうなるかを経営層、現場層、そしてIT部門を加えて議論してもらいます。私たちはこれを「ホラーストーリー」と呼んでおり、「現状維持」だと、近い将来起こってしまう問題を共有いただきますね。

堀……確かに怖いですね。

江下こういう話ってそれぞれの階層ではある程度意識を共有できているのですが、立場の違いから、視点や視座がバラバラなことが多いです。それを一度まとめて議論してもらうことで、何がどう危機的なのかという考え、ベクトルを合わせて、腹落ち感を持っていただきます。そこから、じゃあどうするか、どうしなければならないのかについて議論していく流れですね。

堀そこでやっとDXをやっていこうという共通認識が生まれる、と。

江下そうですね。ただ、その会社の状況によっては、それ以前にまずデジタイゼーション、デジタライゼーションを進めていかなければダメだという結論になることもあります。

堀そこは一足飛びには行けない?

江下私は多くの場合難しいと思います。ベンチャー企業などフットワークの軽い組織であれば、最初からDXが前提だったりしますが、すでに既存の仕組みががっちりとできあがっている企業では、デジタライゼーションを積み上げながら、デジタルトランスフォーメーションへの道筋を探っていくような動きが必要でしょう。

堀その際、私がこれまで取材してきた印象ですと、経営者が責任の所在を明らかにし【ガバナンス】、ファイナンスも含めて、どういうリスクとリターンがあるのか【アウトカム】を情報公開しながら進めた企業、何を達成すればいいのか【ゴール】をきちんと設定できた企業が上手くいっている印象なのですが、いかがでしょう?

江下【ガバナンス】【アウトカム】【ゴール】はそれぞれとても重要なのですが、特に経営者がゴールに向けて旗を立てることがものすごく大切なことだと考えています。それがあることで、現場層が声を上げやすくなりますし、横断的な連携も取りやすくなりますから。

DX推進のキーはデジタルとビジネスの双方を理解した

プロデューサー的人材の確保・育成

堀DX推進にはどういった組織作りが有効なのかも気になります。

江下経営層とシステム部門、そしてそれぞれの現場の担当者を一つのチームにしてDXを推進していくやり方が理想的です。ただ、大きな企業であればDX担当役員を立て、専門のチームを設けて進めていくことができますが、中堅企業ではなかなかそうもいきません。どうしても従来業務との兼任で進めていくことになりますから、チームの負担を軽くしてあげる必要があります。

堀それは具体的にはどのように?

江下DX推進業務の中心はシステム部門が担う場合が多いのですが、彼らは現行システムの管理で手一杯になっていることが多いので、まずはそれをクラウドのSaaS、PaaS、IaaSなどに移行して、負担を軽くしてあげてほしいです。

堀そうやって段階的に余力を作っていくわけですね。なお、DX推進において企業が抱えている課題の上位は「対応できる人材がいない」(50.6%)、「必要なスキルやノウハウがない」(47.7%)となっており、人材不足がかなり深刻な状況となっていますが、このあたりはどのように対策していますか? 大企業であれば高い報酬で人材を確保したり、M&Aで技術を手に入れたりといったことができると思うのですが、中小企業ではなかなかそういうこともできませんよね?

江下おっしゃる通りで、人材不足はどの企業においても深刻です。ですので、我々に人材育成をやってほしいというリクエストもよくいただきます。

堀そこから相談に乗ってもらえるのですか?

江下DXの基本を知ってもらう研修や、その企業がDXすることで何ができるようになるのか考えさせるワークセッションを実施するほか、DX推進に必要となる技術やスキルをどのように得ていくかのメニュー作りなどをお手伝いさせていただいています。

堀なるほど、それは心強いですね。この際、DX推進に必要となる技術やスキルにも優先順位があると思うのですが、江下さんはどのようにお考えですか?

江下やはりDXにおいてはDXプロジェクトを牽引することが何より重要です。デジタルとビジネスの両方が分かっているプロデューサー的な人材ですね。その次は、デジタルを活用したビジネスのデザインができるビジネスデザイナーだと思います。具体的なアイデアが生まれないことには、どんなデジタル人材が必要なのか分かりませんから、まずはそこをクリアしていくことが大切なのではないかと思っています。

堀昨今、エンジニアでないからこそビジネス領域の大きなビジョンを描ける文系DX人材が必要だという声をよく聞くようになりましたが、それとも合致するお話ですね。

江下そうですね。極端な話、技術については我々のような企業を上手く使っていただければ何とかなるんです。しかし、ビジネスを推し進めることは社内の人間にしかできませんから、堀さんのおっしゃるように、今後はDXを推し進めるコミュニケーション面や新しい事業を考えるビジネス面のスキルから、文系のDX人材へも注目が高まっていくと感じています。

堀そうした文系DX人材の活躍について、私の把握している事例を紹介させてください。ある歴史の長い商店街連合会のケースなのですが、隣町に大きなショッピングモールができるなどの脅威があったにもかかわらず、商店街ごとに別のポイント制度を走らせようとするなど、効果的な取り組みができていない状況がありました。そうした中、某外資系金融機関に勤めていた老舗の三代目が家庭の事情で地元に戻ってくることになり、その改革に着手。AIカメラを用いた人流測定などを行い、データに基づく根拠のある施策を次々と打ち出していったのです。

この際、データを「見える化」することで、それまであまり仲の良いと言えなかった商店街同志の結束を促すことにも成功したそうです。つまり、デジタルにはコミュニケーションリスクを緩和する効果があるということも分かったんです。

江下ファクトを見せることで腹落ち感を与えられるというのはありますよね。また、不仲な状態を解決するために「越境」できる人間が大きな役割を果たしたというのも象徴的なお話だと思います。このケースでは老舗の三代目の方がそれに相当するのですが、企業のDX推進においても自らが所属する組織の枠を超えて、いろいろなところとコミュニケーションしていく能力を持つ人が重要です。そういった、いわば人間的魅力を備えた人材をどう育てていくかは、標準化がとても難しい部分ですね。

堀私もいくつもDX推進の現場を見てきましたが、やはりそういう人が求心力を持って取り組むことが重要だと感じますね。

NECソリューションイノベータは

企業のDX推進に「伴走」するパートナー

堀DX推進においてもう一つ重要なのが、変革を求められるコミュニティと、変革を主導する人の距離感だと考えています。完全に組織の中にいると身動きが取れなくなってしまいますし、完全に外にいると責任の所在が曖昧になってしまいます。つまり、外部のコンサルタントがアレやれコレやれ、って言うだけ言って去っていくのでは困るのではないかと。このあたりについても江下さんのご意見を伺いたいです。どれくらいの距離感が最もDXが迅速に進むのでしょうか?

江下私はDXをドライブする人は内部にいるべきだと考えています。外部のコンサルタントに全て任せてしまうと、どうしても自分ごとにならず、やらされている感も出てきてしまいますから。

堀ただ、NECソリューションイノベータさんもこういってはなんですが「外部」ですよね。このあたりはどのように解決していっているのですか?

江下そうですね。実際、外部のコンサルタントとして企業のDX推進に携わることも多いのですが、最初の議論から、新サービス立ち上げに向けたPoC(概念実証)、そこからのアジャイルな開発まで、お客さま側を主体とし、我々が「伴走」しながら進めていくことは常に心がけています。「言うだけ」のコンサルタントではないつもりです。

堀なるほど。しかし、そうして現場と「伴走」していると、現場の人たちのジレンマや悩みのようなものが伝わってくるんじゃないですか?

江下伝わってきますね。例えば、DX推進の意義は理解しているが、こっちの方向に進むと自分の事業がどうなってしまうのだろう、本当に上手くいくのか、といった変わることに対する不安の声なんかも漏れ聞こえてきます。そして、それを経営層が捨て置いてしまうと、やっぱりDXは成功しません。現場の人たちにしっかり腹落ちしてもらわないといけないんですよね。

だから、繰り返しになりますがコミュニケーションはものすごく大切なんです。ただ、そこを軽視してしまっている企業は少なくありません。変革への危機感を盾に「いいからやれ」となってしまいがちなんです。

堀少し余談になってしまうのですが、実はそういった状態になってしまっている、つまりDXのためのコミュニケーションが上手くいっていない企業に私たちが介入し、その様子をドキュメンタリー的に撮影するというサービスを提供しています。

DX推進が順調にいかなくて現場に対して疑心暗鬼になってしまっている社長の様子や現場の側のストレスなんかを密着して記録していくんですね。そうすると、実は現場では社長の指示に従って一所懸命やっていたみたいなことも分かってきて……。じゃあ、何が悪かったのか、それをもとに改善に向けたワークショップを開催して、DX推進を改善していきたいな、と。

江下それはすごく面白いですね!

堀こうした取り組みを通じて社員それぞれの能力が最大限発揮できるような状況になれば、今までにないプロダクトやサービスが生まれていきますし、ひいてはそれが自分たちを取り巻く社会領域にも良い影響を及ぼすだろうと考えて、使命感を持ってやらせていただいています。

江下日本の現場の皆さんが、ものすごい潜在能力を持っていて、その能力を100%引き出して、変革の方向に向けていけたらとんでもないことができるのではないか、ものすごく面白いことが起こるんじゃないか、ということは常日頃感じています。

堀それを阻害しているものって何なのでしょう?

江下大きなものの一つとして「カルチャー」があるんじゃないかと。創業者の力の強い会社だとその人の考えであったり、ボトムアップで伸びてきた会社だと時間をかけて培ってきたものであったり、その企業に所属する人がなかなか変えられない振る舞いのようなものがあるんです。今までの社会や事業環境の中ではすごく上手くいっていたものが、先の読みにくい時代に、変革の「足かせ」になってしまうことがあるように思います。

DX推進でもイノベーション創出でも、オープンマインドで広く腹を割って話すことが求められる場で、そのカルチャーが邪魔をしがち。ですからDX推進にあたっては、経営層から現場に対して「当社のカルチャーは良いものと言えますか?」と問いかけながら進めることがあります。

堀カルチャーって本来はポジティブな意味あいの言葉だと思うんですが、それが重しになってしまうことがあるんですね。

江下そうなんです。そうした中、NECグループでは自社でカルチャー改革にも取り組んでいます。カルチャー変革室を立ち上げて、トップからのメッセージをグループ企業に広く伝えたり、従業員層からやりたいことを掬い上げたりといったことに向き合いながら、今、自分たちに必要なカルチャーへと変えていっているところです。

堀NECグループほど歴史のある大企業になると、カルチャーは守るものというイメージを持ってしまうのですが、変革していくものでもあるんですね。

江下そうですね。企業とそのカルチャーは社会の移り変わりに合わせて変化していかねばなりません。例えば以前はお客さまのやりたいことが明確で、我々はそこに技術を提供していくだけで良かったのですが、今はそうではありません。お客さまと我々が力を合わせてやるべきことを探していく形に変わっていますから、カルチャーもそれに合わせて変えていかなければならないんです。

NEC デジタル業務変革支援サービスでは

ビジョン策定からアジャイル開発までをサポート

堀そうした中、今、NECソリューションイノベータでは「NEC デジタル業務変革支援サービス」を提供しているとのことですが、それが実際にどういった成果を挙げているかについても聞かせていただけますか?

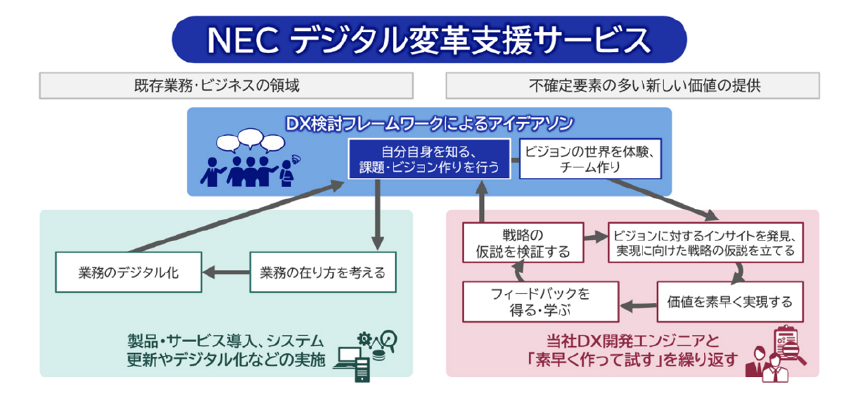

江下とある流通業(卸売り)のお客さまに本サービスを導入いただいた際は、将来に向けたビジョンの策定からお手伝いさせていただきました。この図で言うところの「DX検討フレームワークによるアイデアソン」という部分ですね。経営層の方と、現場の各部門の責任者、IT部門、そして我々とで集まって、話し合いながらやるべきことを見極めていきます。

堀どのようなことを話し合うんですか?

江下まずは、世の中のDXが今、どれくらい進んでいるのかを事例シャワーという形で知っていただくことから始めることが多いですね。その後、先ほどお話しした「ホラーストーリー」でディスカッションし、もう後がないという気持ちを高めていきます。このお客さまの場合、今のままの業態では遅かれ早かれ成り立たなくなるという、多くの社員がぼんやりと予感していたことをしっかり認識するということですね。そして、その中でやらないといけない課題が浮き彫りになっていきます。

堀危機感を共有するわけですね。

江下その通りです。そして、会社のコンディションや課題がはっきりしたところで、そこから我々がデジタル観点からいろいろアイデアを出していきながら、実際の取り組みに繋げていくという流れです。

堀ちなみにこのケースではどんなビジョンを策定したのですか?

江下このお客さまは小規模小売店の販路が強いという特性をお持ちだったので、そのデジタル接点を強化していくというビジョンを策定しました。

このビジョンをもとに、図の右下「素早く作って試す」、いわゆるアジャイル型のやり方で、実際のサービスを開発していきます。具体的にはそれまでの営業マンが足で注文を取ってくるスタイルを改め、受注の窓口を全てデジタル化し、それを地域の小売店に拡げてプラットフォーム化することに挑戦しました。現在は参加してくださる小売店、メーカーとも徐々に増加しており、デジタルによる、ビジネスの変革として一定の手応えを感じています。

堀すばらしい。でも、これを自社だけでやれというのは確かに難しいですね。他社の事例なんかも実際のところは知りようがないですからね。

江下外部の人間に言われて気がつくことってたくさんあると思いますので、自分たちだけでやってみたけどなんだか上手くいかないというお客さまには、是非お声がけいただきたいですね。

堀ここまでいろいろお話をお伺いして感銘を受けるのは、カルチャー作りの部分から伴走してくれるという点ですね。これは心強いですよ。現実には何か実績のあるパッケージをどんと押しつけて、これで成功しなかったら皆さんのせいですね、って責任を転嫁するコンサルタントもいると思うんです。そのせいで外部に頼ることにアレルギーを持ってしまった経営者や自治体の方々をよく見かけますから。

ちなみに、アジャイルという言葉が出てきましたが、これはDXを成功させるために必要なことなのですか?

江下そうですね。必ずしも試したこと全てが最初から上手くいくわけではないので、いろいろ試していく必要があります。その際、試して分かったことを素早くフィードバックしていくアジリティの高さはとても重要だと思っています。

堀また、何が失敗なのかを見極めるのも大変ですよね。空気感で「失敗だ」とか言うのではなく、きちんと失敗を定量化できていれば、失敗にしても、あとどれくらい成果を高めれば成功なのかが分かりますし。

江下おっしゃる通りだと思います。挑戦し続けているかぎり失敗ではない、という考え方もあると思うのですが、企業として取り組む以上予算や人材の制限はありますし、関わっている人たちの疲労感にも配慮せねばなりませんから、失敗の定義を明確化する必要はあります。また、ある時点での達成度が水準に至らない場合など、撤退基準を定めておくことも重要です。

堀そういったところまで提案をされるとは思いもしませんでした。でもそれは逆に安心感がありますし、NECソリューションイノベータへの信頼に繋がりますよね。引き際を見極められず、無尽蔵にあれもやらなきゃ、これもやらないと、ということになると取り返しのつかないことになりますから。

「知りたい」と思った瞬間がDX推進、はじめの一歩

堀冒頭に表示した資料で、DXの「言葉の意味を理解し、取り組んでいる」企業が15.7%しかいないとお話ししましたが、その原因ははっきりしています。要は知ったかぶりと思い込みなんですよね。「デジタル」は説明できます、「トランスフォーメーション」も説明できます、でも「DX」と言われて、それによって何が変革されるんですか?と問われると、とたんに解像度が下がってしまう。そしてそれをそのままにしておく姿勢こそが今日の状況を生んでいるように感じます。何とかしようと思ったら、まずは「知りたい」と思うはずですから。

そして「知りたい」と思った時に、NECソリューションイノベータのようなパートナーがいることが大事です。問いに対して適切な回答をもらえるというところで、コンサルタントに一定の意義がある。

江下ありがとうございます。堀さんも「知りたい」と思った時には誰かに問うのですか?

堀そうですね。私自身、思い込みや固定観念を打破するために必要なものは「交流」だと思っています。自分と全く異なる文化、バックグラウンド、体験を持っている相手と交流してこそ、「そうだったんだ!」という気付きが生まれるのではないでしょうか。

江下「交流」という観点で言うと、これから私たちは「言葉は知っているが意味を理解できない」「言葉も知らない」といった層も、DXの波に巻き込んでいかなければならないと思っています。DX=デジタル技術を用いて変革を加速させるということをもっと多くの人々に伝えていき、日本全体を盛り上げていきたいなと考えています。

-

データと事例から見る

DX障壁の超え方