サイト内の現在位置

VR・ARソリューション / 特集・コラム

AR・NEC 遠隔業務支援サービス

開発者インタビュー

スマートグラスやAR(拡張現実)といった最新技術の活用により、現場作業者のハンズフリーでのコミュニケーションを実現。

「生産性低下」や「技能伝承」などの課題解決を支援します。

2018年9月27日掲載

片桐 雄大 イノベーション戦略本部

QOLビジネスグループ

はじめに、本製品の開発コンセプトを教えてください

製品開発の発端ですが、近年、熟練技術者の高齢化による減少で、「生産性低下」や「技能伝承」といった課題が、クローズアップされてきています。その対策として、人工知能やロボットの活用が注目されていますが、実際には熟練技術者の技能・経験のデジタル化は、まだまだ難しく、人対人の効率的な支援・教育が必要とされています。

そこで、我々は、現場で実際に業務を遂行する作業者と、遠隔の支援者が、現場映像と両者の音声をリアルタイムに共有し、作業者から支援者には「体験の拡張(その場に行かずして現場環境を体験)」を、支援者から作業者へは「存在の拡張(技能・経験を伝えることにより、熟練技術者レベルの存在に変身)」をもたらすビデオコミュニケーションシステムをコンセプトとして本製品を開発しました。

また、「作業を中断できない」、「手が泥だらけ、油だらけ」などの理由で、ICTを活用しづらかった作業現場に、スマートグラスやAR(拡張現実)といった最新技術を導入することで、本来の作業を停めることなく、ハンズフリーでシステム活用いただけることを念頭に、製品の開発をおこないました。

東 洋介 イノベーション戦略本部

QOLビジネスグループ

どのようなお客様にご利用いただくことを想定していますか

先にお話した、熟練技術者の減少による、「生産性低下」や「技能伝承」に課題をお持ちのお客様はもちろん、危険な場所での一人作業を見守りたい、トラブル対応など移動コストを減らしたいといった課題をICTを用いて解決したいお客様にご利用いただくことを想定しています。主な業種でいえば、製造業の製造現場や保守点検作業の支援、建設業の現場支援、物流業では倉庫のピッキング作業の支援などが挙げられます。

一方で、「働き方改革」や「遠隔医療」、「遠隔農業」などといったコミュニケーションをベースとする業務効率化のキーワードも頻繁に目にするようになりました。ハンズフリーでコミュニケーションを実現する本製品のニーズは、業種を問わず、広く存在するのではないかと考えています。

現場作業者がスマートグラスを利用する機会が増加していますが、

スマートグラスを活用する利点について教えてください

従来のPC・タブレット・スマートフォンのように手を塞ぐことがないので、本来の業務を停めることなくICTを活用することができる点が最大の利点となります。ただし、システム操作のハンズフリー度合いは、アプリケーションに委ねられています。

本製品では、作業者はスマートグラスの電源ONとアプリケーション起動さえすれば、その後の操作は、全て遠隔の支援者がおこなえるよう実装されており、完全なハンズフリーシステムを実現しています。

AR・NEC 遠隔業務支援サービスで利用されている技術について説明をお願いします

-

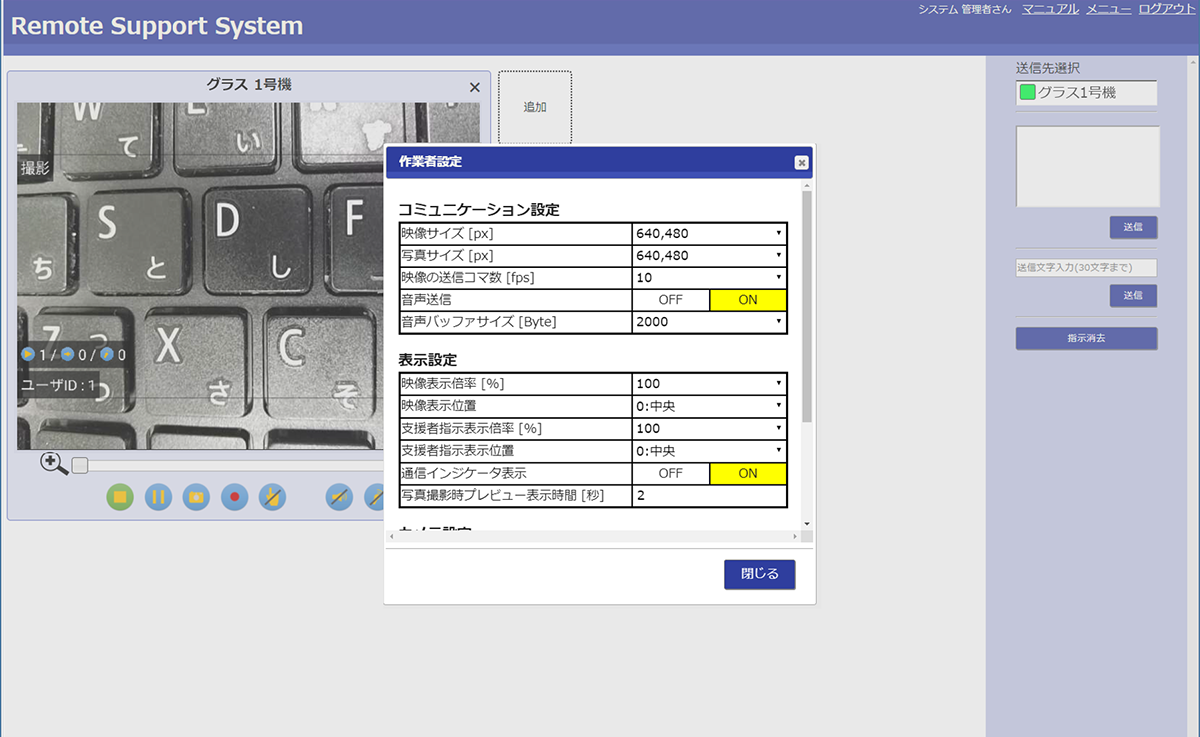

ハンズフリー化

作業者に操作が発生しないように、カメラの設定や撮影、伝送速度など、作業者端末の操作は、全て支援者から遠隔で行えるよう設計されています。

-

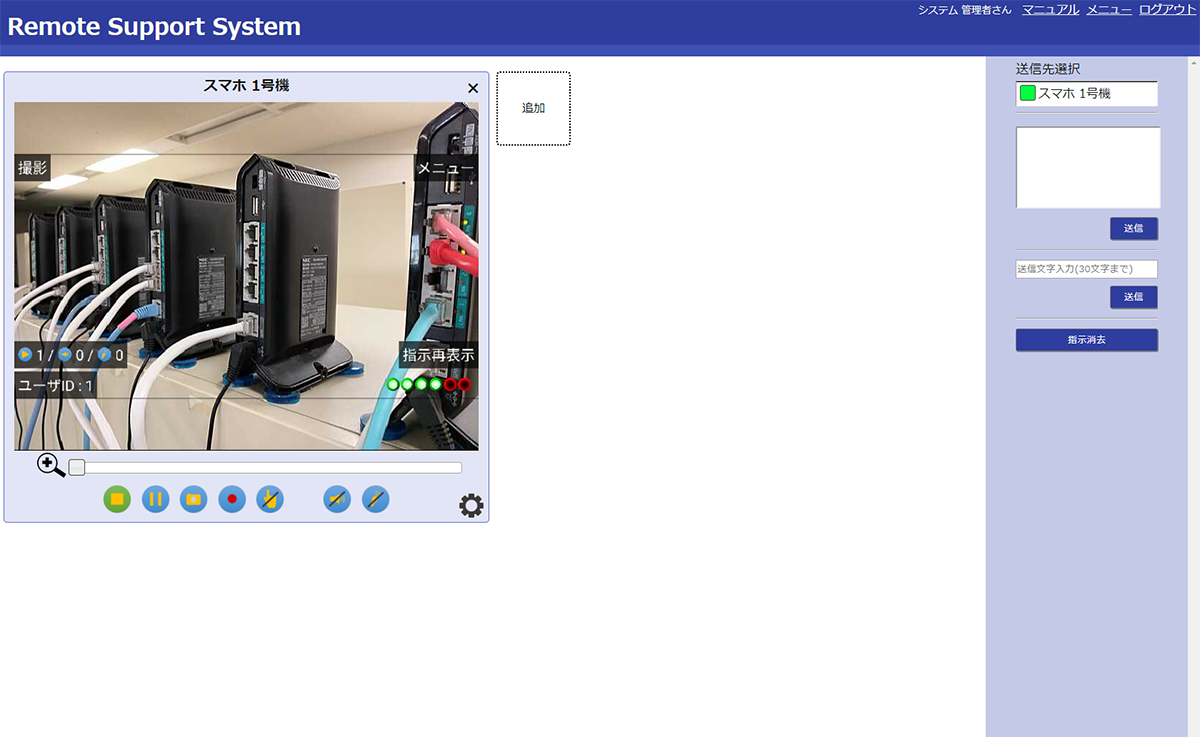

AR(仮想現実)

支援者から作業者への指示で、音声では指示しづらい場合、写真や資料データにお絵かきして、作業者に伝えることができます。また、現場映像に対しゆび指しができるARポインタ機能も装備しています。

-

作業者端末

両眼タイプ・単眼タイプのスマートグラス、スマートフォン、タブレットなど、現場環境に合ったAndroid搭載端末を選択いただけます。端末タイプの異なるものを混在してご使用いただくことも可能です。

-

支援者端末

Windows端末上のブラウザで、ホームページをご覧いただくような手軽さでご使用可能です。タブレットタイプのものであれば、支援者も動き回りながら、現場を支援することができます。

-

セキュリティ

システムのID・パスワード制御は勿論、SSLによる通信セキュリティや静止画・動画のサーバ蓄積など、安心してご使用いただける機能をサポートしています。

実際に導入したお客様の評判はいかがですか

また、どのような成果が上がっていますか

スマートグラスによるハンズフリーでのコミュニケーションは、実際の現場の方にとっては非常に有効であると評価をいただいています。特に現場に膨大な製品カタログや設計書などを持参していたお客様からは、必要な資料だけ遠隔から送信することで、作業者の負荷が軽減されたと喜ばれています。

記録した映像を教育の用途に利用するお客様もいらっしゃいます。熟練者がスマートグラスを装着した録画映像を研修コンテンツとして活用しているそうです。

また、危険な現場環境における遠隔監視の用途で導入いただいたお客様からは、固定カメラ映像だけでは死角となっていた現場も含め、細かな安全管理ができるようになったと聞いております。

本製品では、本格導入に先駆けて、スマートグラスのタイプの選定や、システム効果を事前にお確かめいただける、「試行・検証サービス」を提供しています。現場の作業者の方にも事前に効果をお確かめいただけるため、導入後の現場とのギャップ解消にも効果があるとの評価をいただいています。

導入したお客さまから新しい要望などが上がっていれば

教えてください

環境や作業に特化した映像・音声の取得、夜間・地下室など暗い現場の映像(高感度カメラ)、対象物の温度映像(赤外線カメラ)、対象物の隙間映像(内視鏡)、空撮映像(ドローン)など、環境や作業に特化した映像の中継の要望があります。外部カメラを作業者端末に装着する個別対応を実施しています。

また、電子聴診器音や、会話情報の翻訳など音声データに関しても要望としていただいており、実現に向けて検討しています。

AR・NEC 遠隔業務支援サービスやAR開発について、今後のビジョンを教えてください

本製品は、人対人のコミュニケーションに現状は特化していますが、将来的な業務は作業者の一部業務がロボットへ、支援者の一部がAIに移行されるものと考えており、将来のビジョンとしてそれらとの連携も検討しております。本製品では、その基礎となるデータが、コミュニケーションデータ(映像、音声)として流れており、これを蓄積・分析・検証することで、ロボット化、AI化に向けた加速が図れるのではないかと考えています。

また、IoT化による現場情報の作業者への伝達・表現(xR)、情報を活用したアクチュエートもスマートグラスをはじめとするウェアラブルデバイスの進化により、更に効率化され効果的なものになると考えております。本製品は、その将来的なビジョンの先駆けとなり、お客様の先進的な取り組みに向けて貢献できるものと考えています。

AR・リアルタイム遠隔業務を支援

AR・リアルタイム遠隔業務を支援

NEC 遠隔業務支援サービス

現場作業者と支援者が映像と音声を共有し、リアルタイムで遠隔の業務を支援するシステムです。支援者や熟練者が現場に赴かなくても、現場作業者の作業効率や正確性を向上することができます。設備保全や点検作業、生産ラインなどの現場業務の課題解決を支援します。