サイト内の現在位置

専門家コラム

《連載》BtoB営業に告ぐ

顧客主導のデジタル営業へシフトせよ!

- 【執筆者】石井友規氏

- 株式会社digsas CEO

【第1回】お客様は営業を求めていない

UPDATE : 2021.06.18

「BtoB営業において、お客様は営業を求めていない」

あなたは知っていましたか?

デジタルによって大きく変化したお客様の購買行動。非接触・非対面のニーズが増え、購買行動のデジタル化はスタンダードとなりつつあります。BtoB営業においても、それは決定的になったといえます。お客様の変化を踏まえ、営業のデジタル化を進めている企業も多いと思われます。しかしながら、デジタルツールを使って営業活動をすれば良いというものではありません。

お客様はどのように変化しているのか、それに対し営業組織としてやるべきことは何か、元セールスフォース・ドットコム最年少の営業部長で株式会社digsas CEO 石井友規氏が、デジタル営業にシフトすべき理由と目指す姿を数回にわたって解説します。

デジタルによって変化が起きたBtoBの購買行動

朝はスマホのアラームで目を覚まし、スマートスピーカーでニュースと天気を確認。

SNSで友人知人と交流し、いつでもどこでも、音楽や動画のサブスクを楽しむことができるデジタル時代は、購買行動も大きく変化してきています。

欲しい物があればネットで検索。口コミをチェックしてスマホで購入。

お店で現物をみて良いと思ったらブックマークをしておき後から自宅で購入。

といったように、非常に大きな変化が起きています。

この流れは個人だけにとどまらず、BtoBにも波及をし始めています。

BtoBの購買においては、営業担当者と購買担当者が交渉するものと思われているでしょうが、実は全く変わってきているのです。

実際には以下のようなデータが存在します。

お客様が企業に問い合わせをした時点で購買プロセスの57%が完了しており(*1)、81%のお客様は企業が提供するアドバイスよりも家族や友人の推薦を信頼し(*2)、55%の人が購買先企業を以前ほど信頼していません(*2)。

そもそも営業やマーケターを信用している人は3%しかおらず(ちなみに政治家は1%)(*3) 、営業が介在しない購買を望む人は33%にもなります(*4)。

その結果、2025年にはBtoBにおける購買のやり取りの80%がデジタルチャネルに切り替わるという予測も出ております(*5)。

- *1 CEB, Customer Purchase Research Survey, 2011

- *2 HubSpot Research Trust Survey,Q1 2018

- *3 HubSpot Global Jobs Poll Q2 2016

- *4 Source: 2019 Gartner Buyer Survey

- *5 Source: The Future of Sales in 2025: A Gartner Trend Insight Report

このように衝撃的なデータや予測を捉える際にポイントとなるのが、お客様の考えていることと、営業が考えていることにギャップがあるという点です。

多くの営業は訪問のアポイント(昨今ではZoomなどのWeb会議システム)を依頼し、お客様と対話や交渉をすることで、販売。これによって営業自身の価値を見出そうとしますが、実はその行為自体がお客様からは求められていない可能性が高いということです。

営業の営業による営業のためのプロセス

そのようなお客様の変化に対して、「自分たちの営業組織は対応できていますか?」と聞いたら、多くの企業はNoと答えるでしょう。

一部の企業は、「少し進んだ営業組織を構築している」と答えるかもしれません。マーケティングオートメーションを活用して、見込み顧客の開拓を自動化、SFAを活用し、営業の活動管理や、案件フェーズによって受注の確度を見極め・・・等々。

一見すると非常に進んだ組織体制に思えますが、これこそが非常に危険な信号だといえます。

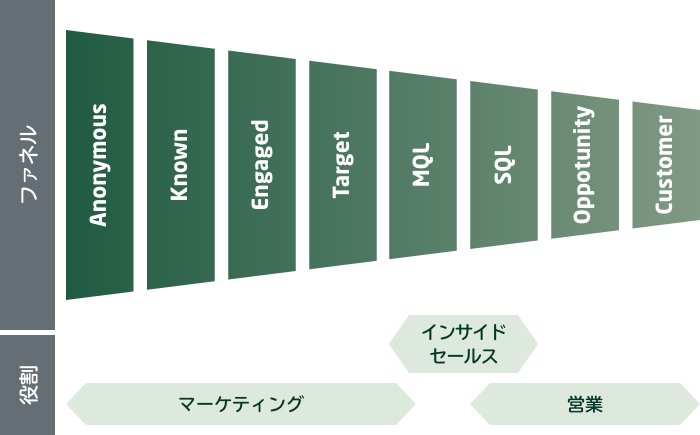

多くの営業組織が思い描くファネルの構築は、一方通行で受注まで進む形となっています。

実際に図のように綺麗に一方通行で進むはずがありません。これは営業の営業による営業のための“営業が考えた”ファネルでしかなく、実際のお客様の購買プロセスとは大きくかけ離れています。

実際のお客様の購買に至るプロセスとしては一般的に

- 問題の特定

- 課題の抽出

- 解決策(ソリューション)の決定

- ベンダーの選定

という流れになるのですが、それと同時並行で常に発生し続けるのが“社内調整”です。

経営層から急に「〇〇しろ!」と話が振ってくることもあれば、上申時に鶴の一声でちゃぶ台返しを食らうこともあるでしょう。

- 検討チームで良さそうな案を考えたら、現場からまた別の問題が起きていることを聞き再考が必要になる。

- 現場の問題は解決したら、ITや法務から指摘が入り振り出しに戻る。

- ついに経営層もITや法務や現場のすべてが納得する案になったものの、予算を遥かにオーバーしていた…

例を挙げれば枚挙にいとまがありません。何か起きるたび、何度も何度も購買プロセスの手戻りが発生します。

この背景にはデジタルによる情報過多があります。購買においては、6〜10人の意思決定者が存在するのですが、デジタルによって容易に情報収集ができるようになった結果、意思決定者1人ひとりが独自の情報を4〜5個持っており (*1)、様々な情報によって、逆に混乱を招いているのです。

- Source: Gartner 2017 Digital B2B Buyer Survey.

このような状況を理解すれば、営業が考えた一方通行で直線的なファネルでは、もはや実際のお客様の購買プロセスに沿っていないとご理解いただけると思います。

もっと言えば、売ることよりも、買うことのほうが遥かに難しくなってきているともいえます。

多くの営業は、お困りごと(業務課題)を解決するためのソリューションを提供しようとしていますが、ポイントはそこではないのです。

ソリューションよりも、購買自体が難しくて困っているのです。

お客様の購買の支援をする営業組織

今後の営業に求められるスタンスを考える前に、営業のタイプを改めて整理してみましょう。

旧来の “お付き合い”や“人間関係”を重視したリレーションシップ営業や、商品説明を主とするプロダクト営業は時代遅れだと言われてきました。

ここ15年ほどは課題解決型のソリューション営業、近年では課題発見型のインサイトセールスが主流であると論じられていますが、果たしてそうでしょうか。

お客様は問題の特定や課題の抽出で困っているのではなく、購買自体が難しくて困っているという点に着目すると、本当に求められている営業スタイルは以下の2パターンとなるでしょう。

① 複雑な購買自体をサポート

購買プロセスにおいて最重要となる“社内調整”について、購買担当者と共同で進めていく。

(特に高額かつ、複雑性の高い製品を販売する場合)

② 完全な製品特化

購買プロセスの“ベンダー選定”において、Web情報だけでは判断出来ない場合に、専門的な説明を実施する。

(比較的に低額で、シンプルな製品を販売する場合)

以前は売り手が多くの情報を持っていたため、営業が情報を提供する役目として大きな価値を持っていました。デジタル時代においては、売り手と買い手の情報の非対称性が解消されたことにより、Webでは得られない情報をお客様が求めていくことになると言えます。

更には、

- 多くのお客様は営業を信頼しておらず、接点を持たずに購買を完了させたい

- 今後の購買におけるやり取りは8割がデジタルチャネルに移行する

という内容も踏まえ、デジタル時代にお客様が求める営業組織の構築や、知っておくべき営業のマインドセットなど、次回の記事で説明をしていきます。

■執筆者プロフィール

石井友規(いしいゆうき)

株式会社digsas CEO

大手SIerにて数々の最年少営業記録を更新。株式会社セールスフォース・ドットコムでは、SaaSビジネスの基礎を学び、日本最速での年間予算達成や、当時史上最年少となる29歳で営業部長に抜擢。日本企業のサブスクリプションへの変革と収益の向上を支援するため、Zuora Japan株式会社へ入社。営業として世界1位の成果を残す。売り手に依存するだけではなく「買い手によるIT投資の自己推進力の向上」が必要と考え、2019年11月にdigsasを創業。