サイト内の現在位置

専門家コラム

《連載》BtoB営業に告ぐ

顧客主導のデジタル営業へシフトせよ!

- 【執筆者】石井友規氏

- 株式会社digsas CEO

【第3回】デジタルシフトした先にある営業組織のあり方を考える

UPDATE : 2021.08.13

第1回の記事において、

- 多くのお客様は営業を信頼しておらず、接点を持たずに購買を完了させたい

- 今後の購買におけるやり取りは8割がデジタルチャネルに移行する

という調査結果をご紹介しました。

これらの情報をもとに今回は、デジタルシフトした先にある営業組織のあり方について考察をしていきます。

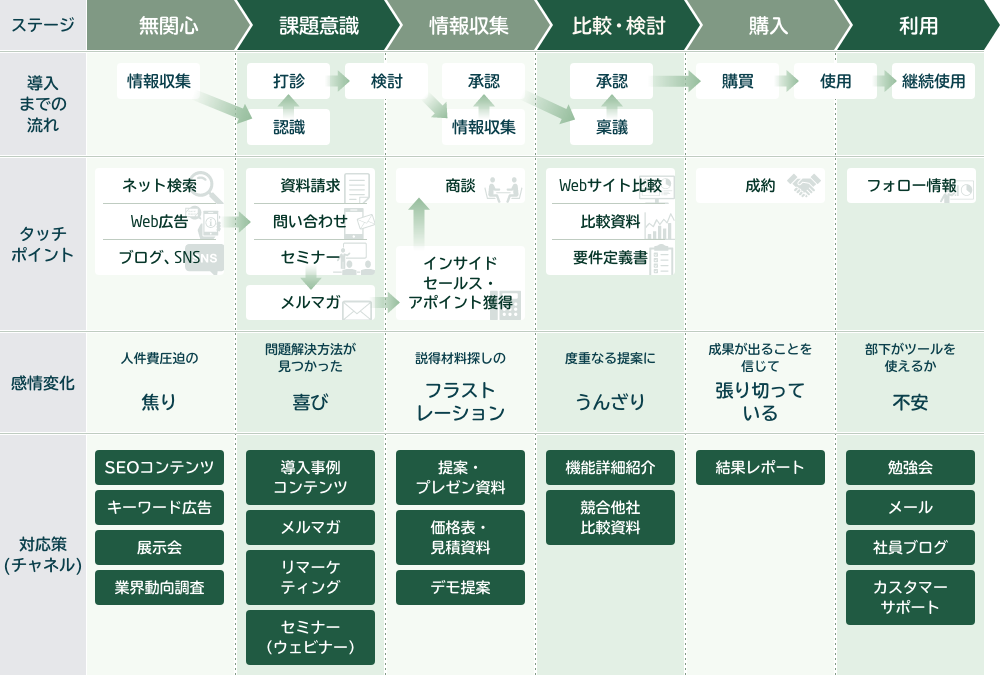

カスタマージャーニーから考える

第1回でも提言したとおり、BtoBの取引においては、“売るよりも買うのが難しい時代”に突入しています。

そうした時代ともなると、売り手が考えるべきは“営業がどのように売るのか”ではなく、“お客様はどのように購買をするのか”という視点で整理するのがよいでしょう。

その際に役に立つのがカスタマージャーニーマップです。

典型的な購買者のペルソナを設定し、

- お客様の購買における段階

- その際のタッチポイントと利用するチャネル

- お客様の行動

- その時の感情

を設定したペルソナになりきって、マッピングしてみましょう。

拡大する

拡大するここで着目頂きたいのはタッチポイントと利用するチャネルです。

2025年にはBtoBにおける購買のやり取りの80%がデジタルチャネルに切り替わるという調査結果(*1)がある通り、多くのタッチポイントとチャネルがデジタル上になっていくはずです。

- *1 Source: The Future of Sales in 2025: A Gartner Trend Insight Report

更に、お客様はデジタル上で様々なリサーチをすることとなるでしょう。

- 問い合わせ前に会社概要をWebサイトで見る

- 営業との面談後にサポート情報をWebサイトで見る

- 営業から送られてきた議事メモをメールでチェックする

- 見積もり提示前に価格表をWebサイト上で確認する

- 似ている業種の公開事例をチェックする

- 競合製品との比較検討をする

といった内容がカスタマージャーニーマップには書かれていると思います。

ここでポイントとなるのが、その情報は売り手側のどの部門が発信しているのか?という点です。

- 製品概要はプロダクトチーム

- サポート情報はサポートチーム

- 事例情報はマーケティングチーム

- 議事メモなどは営業チーム

といったように、同じお客様であるにも関わらず、売り手側は別々のチームがコンタクトしているという状況が発生しています。

よって、対応するチームやチャネルによってエクスペリエンスにバラツキが発生します。

これは正しい状態なのでしょうか?

ビジネスプロセスと組織

ここで考えるべきは、カスタマージャーニーに沿ってお客様の購買をフォローすることを念頭に置いたビジネスプロセスです。

先程書いたカスタマージャーニーマップに対して、

- 改善出来る点はどこか

- その対応策は何か

- そのために必要なビジネスプロセスや組織体制はどうか

などを検討し、追記してみましょう。

そして、再度念頭に置いて頂きたいことは、

お客様はデジタルチャネルを駆使し、あらゆる情報を取得しているということです。

- 60%の購買者は、主要な情報源として営業と関わることを好まない

- 68%の購買者は、オンライン上で自分で調査することを好む

- 62%の購買者は、デジタルコンテンツのみに基づいて、選定基準を作成する(*2)

- *2 Source: Forrester社

というような調査結果が示す通り、お客様のマジョリティが求めるのはデジタルチャネルによるコミュニケーションです。

一方で、売り手側のビジネスプロセスの設計はどうなっているでしょうか。多くの組織においては、未だに営業によるアナログのコミュニケーションが中心になっているのではないでしょうか。

これではお客様の期待に応えることはできません。BtoBにおいても、購買を行う個人にフォーカスすると、プライベートでは優れたデジタルによる購買体験をしており、そのギャップによってBtoBにおける購買にウンザリしているのではないでしょうか。

Amazonでは簡単にレビューが閲覧でき、それを参考にしながらどこにいてもワンクリックで商品が選択できます。常に荷物の位置も把握ができ、翌日には配送が完了します。

AppStoreやGoogle Playでアプリを買うのも同様です。

そうともなると、お客様との接点を営業がすべてを担い、感覚や経験によるコミュニケーションやマーケティングチーム、営業チーム、サポートチーム、プロダクトチームと縦割りの組織で順次お客様にタッチする体験は、お客様にとって心地よいとは言い難いでしょう。

私は、これらを1つのチームとして再編をし、複数人が並列してお客様と接点を持ち、デジタルチャネルを通じて、常に一貫したエクスペリエンスで購買をサポートするのが正しい形だと考えています。

更に大切なポイントは、デジタル上のコミュニケーションが増加する=お客様にまつわるデータを得られるという点です。

AmazonやApp Storeはデータによってパーソナライズした購買体験を提供できていますが、営業はそれと同等以上の体験を提供できているでしょうか?

システムとデータ

コミュニケーションチャネルがデジタル化することによって、お客様の行動や製品の利用パターンなど、様々なデータをより多くより細かく得られるようになります。

しかしながら、多くの営業組織はこれらを体系的に取得出来ておらず、当然分析もままならない状態でしょう。AIの活用など、はるか夢の話になっています。

実態としては、営業が残した議事録や商談メモがSFAに入力されていれば上出来。営業の脳内やノートで完結している組織がほとんどでしょう。

これでは、せっかくのデータを活かすことができません。

このような営業組織がお客様の期待に応えるために取るべき手段のステップとしては、以下の3つになると考えられます。

- デジタルチャネルになることを客観的に受け入れ、対応するシステムを構築する

↓ - システムから得られたデータを蓄積・分析する人材を営業組織として包含し、育成する

↓ - AI活用により、アナログな意思決定支援からデータドリブンな意思決定支援にシフトする

さらに重要となるポイントは、これらを社内のITチームに依頼するのではなく、営業チームが主導していく必要があるという点です。

これを進めていくと、今後は営業という仕事が不要になっていくことが明確になっていき、自分たちの仕事に対する自己否定が必ず発生します。そのため、乗り気になれない方も多くいらっしゃるかと思います。

しかし、これは不可逆な時代の流れによるものです。

旧来型のアナログ営業は近い将来終わりを告げます。

自らがデジタル社会に対応した人材となり、それを組織したチームはどうあるべきか。

上記3ステップの解説も含め、次回の記事で詳しく解説していきます。

■執筆者プロフィール

石井友規(いしいゆうき)

株式会社digsas CEO

大手SIerにて数々の最年少営業記録を更新。株式会社セールスフォース・ドットコムでは、SaaSビジネスの基礎を学び、日本最速での年間予算達成や、当時史上最年少となる29歳で営業部長に抜擢。日本企業のサブスクリプションへの変革と収益の向上を支援するため、Zuora Japan株式会社へ入社。営業として世界1位の成果を残す。売り手に依存するだけではなく「買い手によるIT投資の自己推進力の向上」が必要と考え、2019年11月にdigsasを創業。