サイト内の現在位置

コラム

ビジネスでのフィードバックの意味とは?

正しい伝え方や効果的な実施方法を解説

UPDATE : 2025.09.30

フィードバックとは、相手の行動や成果に対して意見や情報を返し、成長や改善を促す仕組みです。評価や叱責とは異なり、前向きな行動変容を支援する点が特徴といえます。正しい方法で実施すれば、個人の成長だけでなく、組織全体の生産性や信頼関係の向上にもつながります。それでは以下で、フィードバックの意義や具体的な事例について見ていきましょう。

INDEX

- フィードバックとは

- フィードバックのビジネスにおける意味と役割

- フィードバックと混同しやすい言葉の意味と違い

- フィードバックとフィードフォワードの違い

- フィードバックとレビューの違い

- フィードバックとチェックバックの違い

- なぜフィードバックが必要なのか?注目される背景

- フィードバックの3つの種類と特徴

- 承認でやる気を引き出す「ポジティブフィードバック」

- 改善を促す伝え方「ネガティブフィードバック」

- 多方面からの評価で気づきを得る「360度フィードバック」

- フィードバックの5つの効果とメリット

- 目標達成に向けて方向性を修正できる

- 承認でモチベーションを高められる

- 具体的な改善でスキルアップにつながる

- 双方向のやり取りで信頼関係を構築できる

- 人材育成を促し離職防止・定着につなげられる

- フィードバックをしないデメリット

- フィードバックの具体的な方法

- 褒めてから改善点を伝える「サンドイッチ型フィードバック」

- 状況・行動・影響で整理する「SBI型フィードバック」

- 期待と次の行動を示す「FEED型フィードバック」

- 振り返りに活用する方法「KPT型フィードバック」

- 効果的にフィードバックを行うためのポイント

- 適切なタイミングと頻度を意識する

- フィードバックを行う場所は1対1になる環境で行う

- フィードバックの目的を共有する

- 事実に基づき具体的に伝える

- 実行可能な改善点を建設的に示す

- 人格ではなく行動にフォーカスする

- 主体性を引き出す言葉を使う

- 客観性を大事にして感情的にならない

- 普段から信頼関係を築いておく

- フィードバックの効果が見られないときの対処法

- フィードバックを定期的に行い、繰り返し伝える

- フィードバックでの伝え方を変えてみる

- 関係性を見直す

- フィードバック文化を導入する企業事例

- 事例1:株式会社コンカー

- 事例2:株式会社メルカリ

- 事例3:東急不動産株式会社

- まとめ

フィードバックとは

ビジネスシーンにおけるフィードバックとは、相手の行動や成果に対して意見や情報を返すことを指します。単なる感想や批評とは異なり、相手の成長や改善を目的として建設的に伝える点が特徴です。「資料がわかりやすかった」といった承認や、「説明が長く要点が伝わりにくかった」といった改善提案もフィードバックに含まれます。

適切なフィードバックは本人のモチベーションを高め、チーム全体の生産性や信頼関係の向上につながります。近年はリモートワークによる遠隔地コミュニケーションや人材定着が課題となるなか、フィードバックの重要性が高まっている点も見逃せません。そして、効果的なフィードバックは組織の文化を支える重要な要素でもあります。

フィードバックのビジネスにおける意味と役割

フィードバックとは行動や成果に対して返す「情報提供」です。成長を促す建設的なやりとりを通じて、個人や組織の発展を支援するものです。「評価」や「叱責」とは異なり、改善につなげる意図をもつ事が大切です。適切に行えばモチベーションが高まり、チーム全体の生産性や信頼関係の強化にも結びつきます。

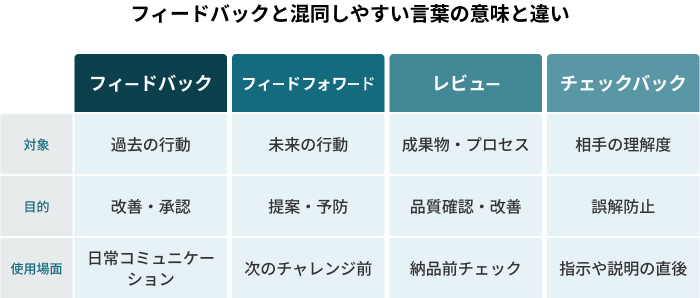

フィードバックと混同しやすい言葉の意味と違い

フィードバックは、似た意味を持つ用語と混同されやすい概念です。いずれもコミュニケーションに関わりますが、目的や対象はそれぞれ異なります。違いを理解せずに使うと誤解を招き、効果的なやりとりにならない恐れがあります。そのため、フィードバックと間違えやすい言葉の違いを整理して理解し、正しい使い分けを意識することで、成果につながるコミュニケーションを実現します。以下で混同しやすい言葉との比較を見ていきましょう。

フィードバックとフィードフォワードの違い

フィードフォワードとは、未来の行動に焦点を当てたアドバイスを意味します。フィードバックと共通するのは成長を促す点ですが、時間軸や目的は異なります。両者を組み合わせれば、改善点を把握しつつ次のアクションへつなげる建設的なコミュニケーションが可能になり、相互補完が効果的な学習と成果につながるでしょう。

フィードバックとレビューの違い

レビューとは成果物やプロセスを評価・検証する行為で、対象は人ではなく成果物そのものです。品質確保や改善のためのチェック作業として行われ、成果物の完成度を高める役割を果たします。一方でフィードバックは人材育成やモチベーション向上を目的とした対話に位置づけられるものです。

フィードバックとチェックバックの違い

チェックバックとは、相手が指示や内容を正しく理解したかどうかを確認するプロセスです。内容を理解しているかを問いかけたり、相手に復唱させたりすることで誤解を防ぎます。フィードバックは意見の伝達であるのに対し、チェックバックは確認行為にあたります。

なぜフィードバックが必要なのか?注目される背景

近年、働き方の多様化やリモートワークの普及、人材の流動化が進んでいます。従来のように上司が一方的に評価を下すだけでは、従業員の成長やモチベーション維持につながりにくいのが現状です。

そこで注目されているのが日常的なフィードバックです。例えば、リモート会議での資料作成やプレゼンに対して、良かった点と改善点を具体的に伝えることで、次回の成果につなげやすくなるでしょう。一方でフィードバックは単なる評価ではなく、信頼関係を築きながら個人と組織の成長を支える仕組みです。上司と部下の双方向コミュニケーションを促すことで、課題の早期発見や解決にも役立ち、チーム全体の活性化にもつながります。こうした背景から、効果的なフィードバックの実践はますます不可欠になっているのです。

フィードバックの3つの種類と特徴

フィードバックには大きく分けて3種類あります。まず、成果や行動に対して良い点や改善点を伝える「結果フィードバック」です。次に、プロセスや進め方に焦点を当て、今後の方向性を示す「プロセスフィードバック」があります。最後に、未来の行動に向けたアドバイスを提供する「フィードフォワード」です。これらの違いを理解し、状況に応じて使い分けることで、相手の成長を促す効果的なフィードバックが可能になります。ここでは3種類のフィードバックの特徴を見ていきましょう。

承認でやる気を引き出す「ポジティブフィードバック」

ポジティブフィードバックとは、相手の良い行動や成果を承認し、積極的に評価を伝える手法です。お世辞ではなく事実に基づき具体的に伝えることで、相手の自己肯定感が高まります。また、チーム全体に前向きな雰囲気を生み出し、成果の再現性を高める効果も期待できます。定期的に行うことで、信頼関係やモチベーションの維持にもつながります。

改善を促す伝え方「ネガティブフィードバック」

ネガティブフィードバックとは、改善が必要な行動や成果に対して建設的に指摘する手法です。感情的な批判や人格否定は逆効果となり、モチベーションを下げる恐れがあります。そのため、事実に基づき、どのように改善できるかを一緒に考える姿勢が重要です。適切に行えば、成長を促し信頼関係を維持しながら改善につなげられます。

多方面からの評価で気づきを得る「360度フィードバック」

360度フィードバックとは、上司だけでなく同僚や部下、他部署など多方面から評価を受ける仕組みです。自分では気づきにくい強みや課題を客観的に把握できる点が特徴です。公平性が高まり多角的な学びにつながりますが、受ける側に心理的負担がかかる場合もあり、運用には工夫が必要です。近年は人材育成やリーダーシップ開発での導入が進んでいます。

フィードバックの5つの効果とメリット

フィードバックは単なる意見交換ではなく、個人やチーム、組織全体にさまざまな効果をもたらします。まず、改善点を明確にすることでスキルアップにつながります。また、双方向のやり取りを通じて信頼関係を築く効果も期待できます。さらに、成果を認めることでモチベーション向上や自己肯定感の醸成に寄与します。

組織視点では、人材育成や離職防止などの課題解決にも役立つのです。定期的かつ建設的なフィードバックは、個人と組織双方の成長を支える重要な仕組みとなります。ここではフィードバックがもたらすさまざまな効果について解説します。

目標達成に向けて方向性を修正できる

フィードバックの大きな効果のひとつは、目標に向けた軌道修正を可能にする点です。適切なフィードバックを受けることで、自分の行動を振り返り、目標に近づくための改善が行えます。さらに、定期的にフィードバックを実施すると、小さな誤りを早期に発見でき、修正の精度も高まります。その結果、目標達成までのプロセスをより効率的に進められるのです。

承認でモチベーションを高められる

フィードバックには、相手のモチベーションを高める効果があります。自分の努力や成果を具体的に評価されると、「認められている」という実感が得られ、仕事への意欲が湧きます。特にポジティブフィードバックは、良い行動を強化し、「また頑張ろう」という気持ちを引き出すのが特徴です。定期的に承認を行うことで、チーム全体の前向きな雰囲気も醸成されます。

具体的な改善でスキルアップにつながる

フィードバックは、個人のスキルアップに直結する大切なプロセスです。自分では気づきにくい弱点や改善点を指摘してもらうことで、次の行動に具体的な学びを取り入れられます。自分の強みに気づけることも大きな価値です。強みと弱みの両方を理解し改善に取り組むことが、継続的なスキル向上につながり、結果的にチームや組織全体の成果にも反映されます。

双方向のやり取りで信頼関係を構築できる

フィードバックには信頼関係を築く重要なコミュニケーション手段という側面もあります。日常的に相手の行動を認めたり、改善点を建設的に伝えることで、「自分を見てくれている」という安心感が生まれます。この積み重ねにより、上司と部下、同僚同士の関係性が強まり、心理的安全性の高い環境が形成されます。また、一貫性のあるフィードバックを繰り返すことで信頼関係が深まり、チーム全体の協力体制や生産性向上にもつながるでしょう。

人材育成を促し離職防止・定着につなげられる

人材育成と従業員の定着を促進する重要な手段としても、フィードバックは欠かせません。具体的な改善点や強みを伝えることで、従業員は自身のキャリアビジョンを描きやすくなります。一方、特に若手や新入従業員にとって日常的なフィードバックは安心感を生み、早期離職の防止にもつながります。定期的な承認や建設的な指摘によって、従業員は組織に必要とされていると実感できるでしょう。その結果、個人の成長と組織へのロイヤリティが両立し、長期的な人材定着が期待できます。

フィードバックをしないデメリット

行動や成果に対して適切な指摘や承認がない場合、進め方が正しいのか判断できず、誤った方向に進み続ける可能性があります。努力が認められない状況はモチベーションの低下を招き、「評価されていない」「放置されている」と感じる原因にもなります。その結果、チーム内でのコミュニケーション不足や関係性の悪化が生じ、離職率の上昇を招く恐れもあります。さらには、組織全体の生産性が低下し、業務効率の悪化や成果の停滞を招くこともあるのです。

改善の機会が失われることは、従業員の成長や学習意欲の低下にもつながるため、組織全体の競争力に影響を与える可能性もあります。定期的なフィードバックを行わないことは、個人だけでなく組織全体に大きな影響を及ぼす重要なリスクだといえます。

フィードバックの具体的な方法

フィードバックは思いつきで伝えるのではなく、一定の手法やフレームワークに基づくことが重要です。場当たり的な伝え方では誤解を招き、防御的な態度を生む可能性があります。そこで役立つのが、サンドイッチ型やSBI型、FEED型、KPT型といった具体的な手法です。これらは事実や行動を順序立てて伝えやすく、受け手の納得感を高める効果があります。また、状況や相手に応じて手法を選ぶことで、行動変容や成長につながる建設的なフィードバックを実施できるのです。ここでは4つのフィードバック手法を紹介します。

褒めてから改善点を伝える「サンドイッチ型フィードバック」

サンドイッチ型フィードバックとは、まずポジティブな評価を伝え、その後に改善点を指摘し、最後に再び称賛を伝える手法です。この順序により、相手はネガティブな指摘も受け入れやすくなります。最初と最後で承認や称賛を挟むことで、心理的な抵抗感を減らし、建設的な改善につなげやすいのが特徴です。状況に応じて使い分けることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

状況・行動・影響で整理する「SBI型フィードバック」

SBI型フィードバックは、Situation(状況)、Behavior(行動)、Impact(影響)の3要素で伝える手法です。状況と行動に基づき、周囲に与える影響を客観的に示せるため、感情的な批判になりにくいのが特徴といえます。改善点を冷静かつ建設的に伝えたい場合に有効で、ビジネスの場で実践しやすい方法です。相手は自分の行動が周囲にどう影響しているかを理解し、行動改善を促しやすくなります。

期待と次の行動を示す「FEED型フィードバック」

FEED型フィードバックは、Fact(事実)、Effect(影響)、Expectation(期待)、Do(行動)の順で伝える手法です。改善点に加え期待と次の行動を明確に示すため、相手は具体的にどう改善すればよいか理解しやすくなります。この方法は、成長につながる行動を起こしやすくする点が特徴です。正しい順序で伝えることで、受け手は次に取るべき行動が明確になり、効果的に自己改善を進められます。

振り返りに活用する方法「KPT型フィードバック」

KPT型フィードバックは、Keep(続けること)、Problem(課題)、Try(挑戦すること)の3つの視点で振り返る手法です。日常的な振り返りやチームミーティングに取り入れやすく、メンバー全員で改善策を考えられる点が特徴です。課題だけでなく良かった点や次の挑戦をセットで考えることで、前向きに改善しやすくなり、チーム全体の成長と継続的な学びにつなげることが可能です。

効果的にフィードバックを行うためのポイント

効果的なフィードバックを行うためには、内容に加えて「どのように伝えるか」が非常に重要です。同じ指摘でも、タイミングや言い方によって相手の受け止め方は大きく変わります。まずは事実に基づいた具体的な内容を伝えることが大切です。また、相手の状況や心理状態を考慮し、適切なタイミングで伝えることで効果が高まるでしょう。

さらに、改善点だけではなく良い点も伝えると、受け手の納得感やモチベーションが向上しやすいです。これらを意識することで、建設的なコミュニケーションを実現できます。以下、9つの実践的なポイントを解説します。

適切なタイミングと頻度を意識する

フィードバックは、できるだけ出来事に近いタイミングで行うことが効果的です。時間が空くと具体性が失われ、相手も行動を思い出しにくくなります。年次評価にとどまらず日常的に短いフィードバックを積み重ねると、改善が習慣化しやすくなるでしょう。会議直後やタスク完了後など適切なタイミングで伝えることで、相手の記憶が鮮明で理解度も深まり、改善の実効性が高まります。

フィードバックを行う場所は1対1になる環境で行う

改善点を伝える場合は、周囲の目を避けて1対1の場を選ぶことが重要です。人前で指摘すると恥をかかせ、信頼関係を損なう可能性があるからです。安心して話せる環境を整えることで、相手も素直に受け入れやすくなります。静かな会議室や個別スペースなど、プライバシーが確保された場所を選ぶことが望ましいでしょう。

フィードバックの目的を共有する

フィードバックの目的を明確に示すことで、相手は前向きに受け止めやすくなります。目的が曖昧だと、指摘が批判と誤解される可能性があります。そのため、意図を言葉で伝えることが非常に重要です。例えば、「改善のための参考にしてほしい」という前置きを添えるだけでも、受け取り方は大きく変わります。目的を相手にも共有することで、安心して話を聞いてもらえる状況を作ることが大切です。

事実に基づき具体的に伝える

フィードバックでは「もっと頑張って」など抽象的な言葉ではなく、具体的な行動に落とし込んで伝えることがポイントです。たとえば「資料の見出しをもう少し整理すると読みやすくなる」といった具体例を示すと、相手は改善策を理解しやすくなります。具体性があることで、受け手はすぐに行動へと移せる環境が整います。

実行可能な改善点を建設的に示す

フィードバックは、相手が実際に取り組める内容にすることが重要です。難易度が高すぎる指摘は、行動につながらず、逆に萎縮させてしまう可能性があります。そのため、小さな改善ステップを提案することが有効です。資料作成であれば「見出しを整理する」「図を追加する」といった具体的な改善策を示すと行動に移しやすくなります。

人格ではなく行動にフォーカスする

フィードバックの基本は、人格や性格ではなく行動に焦点を当てて伝えることです。「あなたはだめ」と言うのではなく、「この対応は改善できる」と具体的に伝えると、防御的にならずに受け入れてもらえるでしょう。行動にフォーカスすることで、相手は自分の改善点を客観的に理解でき、前向きに取り組む姿勢を持ちやすくなります。

主体性を引き出す言葉を使う

フィードバックを行う際は、指示命令の形ではなく主体性を尊重する表現を用いることが効果的です。「こうしてみてはどう?」というように相手に自ら考え行動する余地を与えることで、成長意欲や自主性を引き出せます。提案の形で伝えると受け入れやすく、相手も積極的に改善策を考えるようになるからです。

客観性を大事にして感情的にならない

フィードバックを行う側のスタンスとしては、主観や感情ではなく、事実や具体的な出来事を根拠にすることが大切です。感情的な表現が入ると相手は反発しやすくなりがちです。反対に、客観的な情報に基づくフィードバックであれば納得感が高まり、受け止めてもらいやすくなります。

普段から信頼関係を築いておく

フィードバックを効果的にするには、日常的に信頼関係を築いておくことが欠かせません。普段から感謝や承認の言葉を伝える習慣があると、改善点の指摘も素直に受け止めてもらいやすくなります。こうした関係性があれば、相手は「自分の成長を願ってくれている」と感じ、前向きに改善に取り組む意欲が高まります。日頃の積み重ねが、より良いコミュニケーションにつながるのです。

フィードバックの効果が見られないときの対処法

フィードバックは個人やチームの成長に役立ちますが、一度で必ずしも成果が現れるとは限りません。相手が受け入れにくい状況や、信頼関係が十分でない場合には、思ったような改善ができないこともあります。重要なのは、効果が見られないと感じてもやめてしまわず、伝え方やタイミング、頻度を工夫しながら関係性を整えることです。こうした見直しを繰り返すことで、徐々に前向きな変化を引き出せます。ここでは3つの観点から対処法を考えていきましょう。

フィードバックを定期的に行い、繰り返し伝える

フィードバックは一度伝えただけでは、相手の行動がすぐに変わるとは限りません。継続的に伝えることが、改善を徐々に浸透させる鍵となります。特に小さなフィードバックを定期的に繰り返すことで、相手は「成長の機会」として受け止めやすくなり、行動の変化が定着しやすくなります。伝え方やタイミングを工夫することも忘れないように留意しましょう。

フィードバックでの伝え方を変えてみる

同じ内容でも、伝え方次第で相手の受け止め方は大きく変わります。直接的な表現が合わない場合は、質問形式で気づきを促す方法が有効です。また、相手の性格や状況に応じてアプローチを工夫することで、より伝わりやすくなります。場合によっては、具体例を交えて説明することも効果的です。

関係性を見直す

フィードバックがうまく伝わらない背景には、信頼関係が十分でないことが少なくありません。日常的に感謝や承認を伝えたり、オープンなコミュニケーションを増やしたりすることが、まず土台を強化する第一歩です。信頼が築かれていると、改善点の指摘も前向きに受け止めてもらいやすくなります。まず、指摘する前に関係性を見直し、積極的に関係性を育むことも大切なのです。

フィードバック文化を導入する企業事例

フィードバックの重要性が高まる中、多くの企業が独自の工夫を取り入れ、文化として定着させる取り組みを進めています。フィードバックを日常業務に組み込み、組織力向上させるヒントとして、以下に3社の取り組みを紹介します。

事例1:株式会社コンカー

出張・経理管理クラウドを提供する株式会社コンカーでは、日本法人において従業員全員がフィードバックし合う文化を重視しています。独自の研修制度を整備し、日常業務にフィードバックを組み込む仕組みも導入しました。以前は組織内の相互批判が生産性を圧迫する事態がありましたが、採用方針を「カルチャーへの共感」へ転換し、文化の定着に取り組んでいます。その結果、「働きがいのある会社」ランキングで7年連続1位を獲得する成果を出しました。

事例2:株式会社メルカリ

フリマアプリを展開する株式会社メルカリのエンジニア部門では、管理職の負荷の削減と評価の質向上を目指して「Continuous Feedback」を導入しました。半期に一度行っていた評価とフィードバックのサイクルを月1回に高速化。管理職の負荷を分散させることにより、きめ細かなフィードバックを実現しています。導入後は評価に対する満足度が上がり、「評価を自身の成長に活用できている」と感じるようになった従業員が増加。現在は多くの管理職が評価に活用しています。

事例3:東急不動産株式会社

総合不動産会社の東急不動産株式会社は、単年度の目標設定を廃止し、中長期的に従業員が挑戦したいテーマへコミットする制度に改めました。1on1と360度フィードバックを実施するだけでなく、上司との面談のログを蓄積することで、人事が現場のコミュニケーションの状況を把握できるようになっています。上司ではなく周囲からの360度フィードバックによって、「フィードバック=本人の成長に役立つ貴重な意見」という共通認識が浸透しました。

まとめ

フィードバックは単なる意見交換ではなく、相手の成長を支援し、組織全体の力を高める重要なプロセスです。ポジティブな承認はモチベーションを引き上げ、建設的な指摘はスキル向上に直結します。継続的に実践することで信頼関係が深まり、人材の定着や離職防止にも期待されています。効果的な手法を選び、タイミングや伝え方を工夫することで前向きな文化を育むことが可能です。今日から一歩ずつ、実践に踏み出していきましょう。