物流システムとは

物流業界において「トータル物流システム」構築への取り組みが主流

となっていくことは間違いないものといえるでしょう。そこで、物流

の全体像とシステムの関わりについての概要をご紹介します。

- 物流ソリューション>

- 物流システムとは

- 倉庫業務

(WMS) -

- オプション

- 梱包計算オプション

- WMS・TMS連携オプション

- 輸配送業務

(TMS) -

- 配送計画

- ULTRAFIX/TMS

- 積付計画

- ULTRAFIX/積付計画

- 動態管理

- 輸配送進捗管理サービス

- バース予約

- バース予約

- 運輸管理

- ULTRAFIX/運輸管理

- 受発注業務

-

- 受注支援

- ULTRAFIX/OM

- 共通業務

-

- 地図情報

- GISApシリーズ

- 簡易BI

- SimpWright

- 電子帳票

- ReportFiling

「物流」と「ロジスティクス」

「物流」とは「物的流通」の略です。生産物を生産者から消費者へ引き渡すうえで必要な諸活動全体のことを「物流」といい、主な機能としては、輸送・配送の他、保管・荷役(にやく・にえき)・包装・流通加工・物流情報処理などがあり、中でも、輸送・保管・荷役・包装・流通加工は「物流5大機能」と言われています。

一方、「ロジスティクス」とは、サプライチェーンプロセスの一部であり、顧客の要求を満たすために、発生地点から消費地点までの効率的・発展的な「もの」の流れと保管、サービス、および関連する情報を計画、実施、およびコントロールする過程と定義されています。「生産地から消費地までの全体最適化を目指す」この点が、「物流」とは異なるところです。

ところで、日本の物流業界を見てみますと、国内貨物の年間総輸送量は91年度の約70億トンをピークに、近年の景気低迷の影響を受け、漸減傾向にあります。中でも、総輸送量の90%を担うトラック業界は規制緩和により事業者の新規参入が相次ぎ、競争激化で事業環境は厳しい状況にあり、また経済のグローバル化に対応する「一環物流の構築」が課題となっています。具体的には、戦略的な情報システムを武器にした提案営業や現場改善など、顧客(荷主・消費者など)メリットを追求した付加価値の高い業務を行うことが重要です。

いずれにせよ、サプライチェーンの一部としてのロジスティクスをどのように改善、あるいは強化していくかといったテーマが大きくクローズアップされています。日本におけるロジスティクスの主な課題となっているのものとしては、省エネルギー・低公害物流システムの推進、地域間物流の効率化、都市内物流の効率化、物流における情報化の推進などがあげられます。

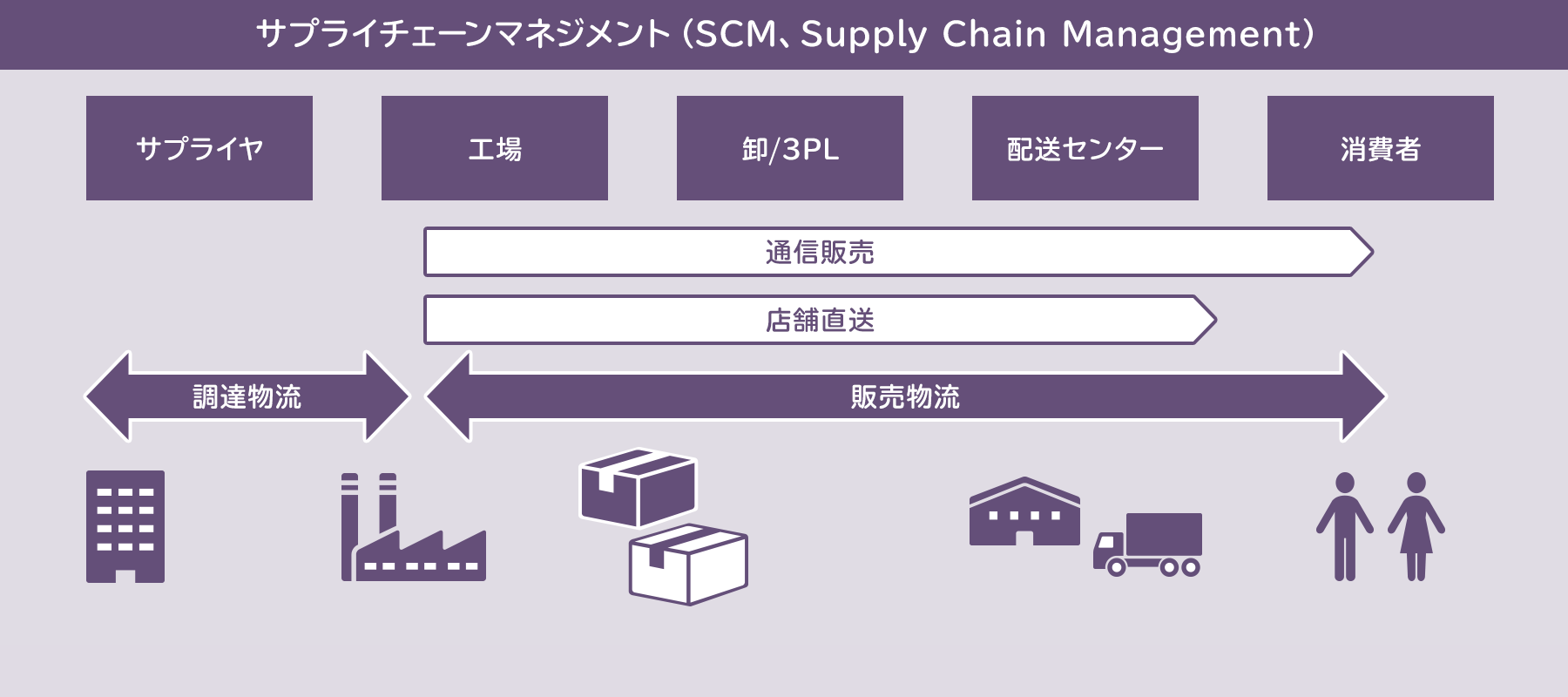

SCMへの期待

このような当面課題に照し合せて、現在の物流システムに求められる基盤整備として注目されているのが、物流全体をトータルでとらえ最適化していくための統合システムです。会社全体を通じて営業部門、経理部門、経営層など部門ごとに情報を分断させず、また取引先や外部委託会社を含めて社内外を問わず、データや情報を物流システムとして共通基盤の上で共有・統合化する「SCM(Supply Chain Management)」の構築が物流における競争優位の確保に大きく成果をあげています。

物流システム

配送管理システム

まず、事業者自身の創意工夫による需要創出やコスト削減で最も効果をあげているシステムとして評価されているのが配送管理システムだといわれています。

配車/配送計画立案や配送管理などは、配車プランナーと呼ばれる専門スタッフの力量一つで「迅速化」「高精度化」にとどまらず、「物流コストの削減」「サービス品質の向上」、さらに「CO2排出量削減」までが決定されます。それだけに、現場を知り道路交通情報など諸条件を柔軟に考慮し的確な計画立案ができる配車プランナーの「ノウハウの伝承」が課題だといわれてきました。逆にいえば、ノウハウを持った力量のある熟練配車プランナーがいなくなれば配送計画精度の悪化など業務に支障をきたすことが容易に想像できます。そこで注目されているのが"人のノウハウ"のシステム化です。ノウハウの伝承された自動計算システム(配送管理システム)の構築により、時間とコストの削減が可能となり、受付時間の拡大や積載率アップによって受注能力を高め、売上拡大の成果をあげる事業者が増えています。

また、配送計画データと運輸システム(実績管理)を連動させることによって、日報はもとより、荷主別、車輌別、乗務員別、傭車*1別実績や配車状況、さらに距離別、向地別の各条件にて貸切、t(トン)建、個建、立米建等の運賃計算までを自動で行うことができます。本社管理業務では基幹システムにてこの配送データを共有化することで、保管料、荷役料、諸掛、業者支払のデータをミスやロス無く、ダブルチェックしたのちに請求書を発行することができるため、請求書の未発行を未然に防ぎ、請求月毎の下払管理業務の円滑化を図ることができます。

*1 傭車(ようしゃ):自社の仕事を下請けの運送会社や個人事業主の業者に依頼をする事。

運行管理システム

急発進や急加速、急ブレーキ、空ぶかしはしない。停車時にはアイドリングストップを心がける。このような取り組みを通じて燃費を向上し、CO2排出量の削減に貢献する運転方法がエコドライブです。

環境への貢献はもとより、原油高騰下での燃料費削減に直接関わる問題だけに、エコドライブの推進に向けた取り組みは輸配送業界で急速な広がりを見せています。そのキーシステムとして運行管理システムが効果を上げています。

運行管理システムは、輸配送車両の配車や運行管理を支援するためのものですが、最近は、各車両に取り付けた専用車載器より送信された走行距離や加減速度などの車両データをセンターにて取得、一元管理することで、燃費やCO2排出量だけでなく、ドライバーの運転挙動などをほぼリアルタイムで「見える化」し、エコドライブの徹底や安全運転の指導を可能にするASPサービスも登場しています。

在庫/倉庫管理システム

在庫/倉庫管理システムには、賞味期限や製造ロットおよびトレーサビリティーに対応した管理機能はもとより、1ケ所の倉庫、在庫を管理するのみならず、企業規模によっては複数の倉庫、複数荷主や寄託者に対応したリアルタイム在庫管理の必要性から、無線を用いたバーコードスキャナー(無線ハンディ)やWEB技術をベースとした在庫/倉庫管理システムが求められています。

リアルタイム在庫管理を実現すると、作業単位の作業進捗状況が把握でき、例えば作業遅延による納品遅れの予測に対して緊急出荷の処置をかけるか、あるいは納品先に連絡して代替え出荷をするなどの対策を講じる事が可能となります。

更にその作業実績情報をもとに、「誰が」「どの商品を」「何分で処理したか」というデータ分析、KPIマネジメントに活用し、日々の庫内作業を漫然と行うのではなく、あらかじめ決めたセンターの作業指標(KPI)に対して目標をもって改善活動を行うことができます。

こうした機能を備えた倉庫管理システムでは生産性向上といった改善支援だけでなくリスク管理にも活用できます。

たとえば、冷凍倉庫・冷蔵倉庫管理業務(システム)などでは、外食産業や加工食品など市場(いちば)以外の流通の増加に伴い、賞味期限・少量・多品種商品の管理及び小口・多頻度出荷が求められます。

ローコストで効率的でリスクのない運用を行うにはIT技術、システムのサポートが不可欠であり、これからの在庫/倉庫管理システムには、日々変化を続ける経営環境、マーケットニーズに応えられるロジスティクスオペレーションをサポートできる仕組が必要です。

貨物追跡システム

SCEM*2をより効率的に運用するためには、情報=イベントをいかにリアルタイムの形態で皆が取得できるかが成功・不成功の分かれ目になるといわれています。

最も身近な例として宅配便の消費者向け貨物追跡サービスがあります。これは貨物追跡画面で伝票番号を入力すると、顧客が委託した貨物が今どこにあるのかを即座に表示するものです。

*2 SCEM:受注から納品に至るまでに発生するさまざまなイベントについて、たとえば、輸送中、商品の到着、積み込み完了といった現在の状態を時系列で詳細に把握し、当初の計画どおりにプロセスが進んでいるかどうかを管理すること。 Supply Chain Event Management の略称。

EDI*3サーバ

SCM成功の鍵となるのは社内外の情報を分断させずシームレスに共有することです。社外とのデータ送受信は、EDIサーバ経由により実現され、通信・変換・振分・運用管理などの機能をオールインワンで提供し、取引先・得意先と社内の業務システム間におけるデータ連携を可能にしています。現在ではプログラミング技術のない担当者でも顧客のSCMを構成する組織間としてはデータ交換フォーマットへの対応が少工数で容易に行えるEDIサーバ製品もあります。

昨今のEDIシステムでは、全銀やJCAといった従来のEDIプロトコルに加え、インターネットを活用した次世代手順(ebXML、AS2、SOAP-RPC等)が注目されています。また、電文フォーマットにおいても、国際標準のEDIFACTやCIIをベースとしたJTRN等に代わり、XMLの利用が検討されています。このような新たな技術への対応にあたっては、DTDやXMLスキーマーからモデルファイル(定義体)を自動生成する等、マッピング作業の負荷軽減が求められます。多種多様な通信プロトコルや標準フォーマットへの対応をいかに効率的に行うかが、今後の電子データ交換における重要課題の一つとなっているのです。

*3 EDI:電子データ交換のことで、通信回線を介しコンピュータ間でデータをやりとりする。一般的には、標準規約に基づいて企業間で商取引データを交換する。

海貨・通関業者向けシステム

荷主からの依頼を受けて、海外に商品を輸出する、または海外の商品を輸入する際の通関を含む諸手続きを行うのが海貨通関業です。船会社・陸送業者の手配や輸入における各種省庁の法令準拠対応等、複雑な業務を効率的に行わなければなりません。このような輸出入に関わる業者間の連携を効率良く行う目的で構築・運用されているシステムが、海上貨物通関情報処理システム「Sea-NACCS」です。

このSea-NACCSとの親和性の高い海貨・通関業者向けシステムを活用すれば、NACCS情報と社内業務の一元的な処理に加え、荷主貿易システムで入力されたI/V、P/LなどのデータをSea-NACCS経由にて共有可能になるなど業務のさらなる効率化、荷主との連携強化を図ることができます。

航空貨物代理店・海上貨物業務支援ツール

「Forwarderベースシステム」は、今までの培った業務ノウハウをベースシステムとしてご用意した事により、お客様の業務に合わせたシステムを安価に、かつ短期間で構築する事が出来るシステムです。

グローバル対応する企業を物流面でささえる物流業者の、航空輸送と海上輸送両方への対応と業務の効率化という課題を解決するとともに、従来の航空貨物代理店及び海上貨物業者(NVOCC)の、コストを削減しながら、将来の業務拡大を見据えたシステムを実現したいというニーズにも対応可能となりました。

また航空貨物代理店・海上貨物業者の業務システムを共通のデータベース上で統合しています。これにより航空輸送と海上輸送の貨物情報を共通の仕組みで管理することが可能で、両方に対応している物流業者にとって最適なシステムです。

航空輸送と海上輸送のシステムを単独で導入することも可能で、それぞれ、必要な業務を付加したり、他システムへの連携を図ることも可能です。

今、物流システムに共通して求められているのが、すべての業務の「見える化」を行い、ノウハウの伝承を含め、誰にでも簡単に操作ができる業務オペレーション環境の実現と、マーケティングデータが常に入り続けるトータル物流システムの効率的な仕組みづくりです。

すでにシステムを導入運用している企業では、システム導入による副次的効果として、収益面への貢献にとどまらず、顧客維持・囲い込みの顧客維持型マーケティング、及び新規顧客獲得のマネジメント志向顧客創造型マーケティングにおいて、より迅速で適切な対応ができるようになっています。

物流業界に携わる事業者の方々は、今まさに生き残りをかけた戦いの真っ只中にいるともいえます。原油高や景気低迷といった外的要因のみならず、顧客の支持を得られるサービスを提供できているかどうかといった内的な問題とも真正面から向き合っていかなければなりません。

向かうべきものは何か。変えるべきものは何か。競争優位、比較優位を勝ち得るにとどまらず、さらには絶対優位を目指していく事業展開のために何をすればよいのか。長期的な拡大・成長戦略を推し進めていくにはどうすればよいか、自社の強み・弱みを把握した上で大胆かつ繊細な改革にスピーディに着手することが事業の明暗を分けることになろうとしている、そういっても過言ではありません。そこで重要な鍵となるのがITの効果的かつ戦略的な活用なのです。

今後物流業界において「トータル物流システム」構築への取り組みが主流となっていくことは間違いないものといえるでしょう。

NECグループでは、物流システムにおける課題解決の為、ロジスティクスのトータルソリューションに応えていきます。

-

物流ソリューションの導入・ご相談がありましたら、

お気軽にお問い合わせください。