Part3 「経営の可視化」の鍵を握る管理会計

第2回 次世代の管理会計システムで、勝ち残れ!

第2回 次世代の管理会計システムで、勝ち残れ!

【Part3】「経営の可視化」の鍵を握る管理会計

管理会計は発展途中

企業をとりまく環境は厳しさを増しています。多様な市場のニーズに自社の製品・サービスを対応させていくだけでも大変なのに、市場全体(世界レベル)の需要の動向(減少が特に問題・・・)に企業全体の活動を素早く適応させていくことが求められます。

ところが「自社の状況さえ充分把握できない」そんな話をよく耳にします。「経営の可視化」は、思いのほか対応が難しというのが現状ではないでしょうか。

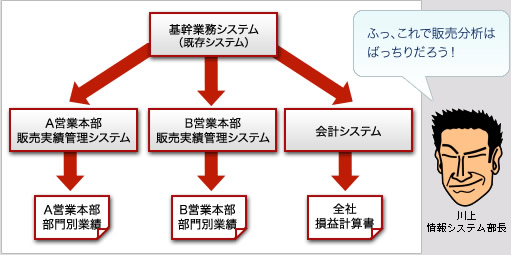

A社では最初、管理会計(部門別業績管理)の仕組みを会計システムとは別のシステムとして作りました。

川上システム部長は、これで上手く行くと思ったのですが・・・

![]()

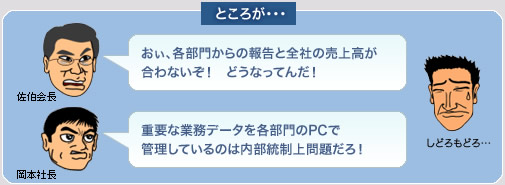

そこで、会計システムに手を加えて、管理会計(部門別業績管理)を会計システムの中で行うようにしました。

組織別の業績管理は管理会計のスタートラインです。まずはこのレベルを実現し、基本的な予実績管理を回せるようにしましょう。

(全てをシステム化する必要はありません。システム化による効果が大きい部分を見定めつつシステム化していきましょう。)

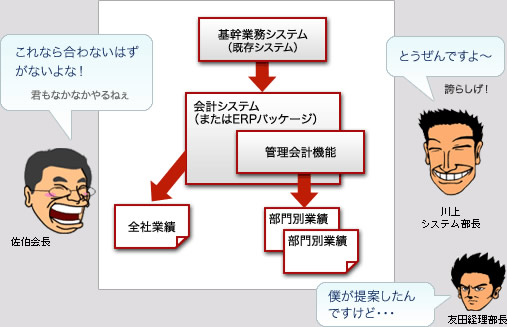

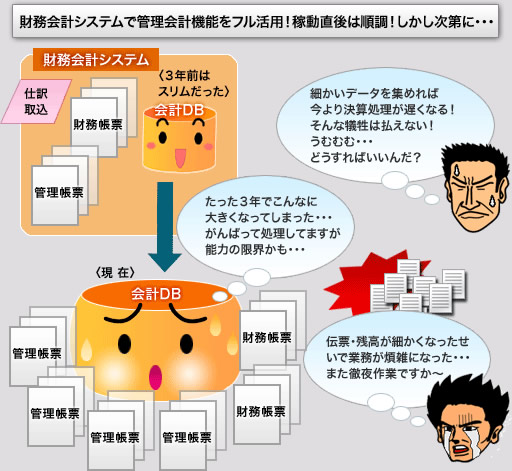

経営者の目が行き届いている企業では、ひとまず上記のレベルで充分という場合も多いでしょう。しかし外部環境が変化し、事業の規模や複雑さが増大すれば、これまでと異なった視点や詳細・多様な管理情報が必要になってきます。そして当初のシステムのままでは必要な情報を正確かつタイムリーに取得することが難しくなります。

なお、管理情報(指標)は業種・業態・業務によって特色があり、経営戦略と利用者に応じて各指標の優先付けが行われるのが一般的です。現場レベルの活動指標の例としては、商社系であれば商品・仕入先・得意先・地域(国)別の粗利、小売系では商品・個人顧客・店舗・販売地域・日別の売上、生産系では製品あたりの原価といったところでしょうか。

ソフトウェア請負開発など、比較的ビジネスサイクルの長い事業では、受注や棚卸資産などの情報(売上予定情報)、債権債務の決済予定情報(資金収支予定情報)の管理が重要ですね。

その後…

A社は、経営努力の甲斐あって年商200億円を突破しました。

そろそろ、財務会計システムだけで管理会計を行うことが、難しくなってきたようです。

セグメント項目の不足も問題ですが、セグメント管理を強化するということは明細をより細かな単位で管理するということですので、その点について充分注意が必要です。データ量の増加に伴うディスク容量圧迫と処理性能悪化、さらに、人間系で処理する対象明細の件数増加・・・決算早期化を強く求められている中で、このインパクトは大きいはずです。

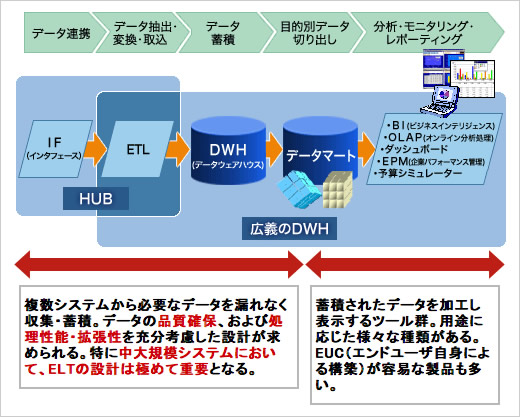

分析システム構築のポイント ~データ品質が分析の要~

管理会計のためのシステムというと、グラフィカルな分析画面についつい目が行きがちですが、まず大切なのは、分析に必要な高品質のデータを確保することです。

失敗のない管理会計システム構築のために、分析系システムの一般的な構成と、注意すべきポイントについて簡単に見ておきましょう。

これを踏まえて、管理会計の現状と今後について見ていきましょう。

管理会計の現状

多様化する分析ニーズによって、従来の管理会計システムは限界にきています。

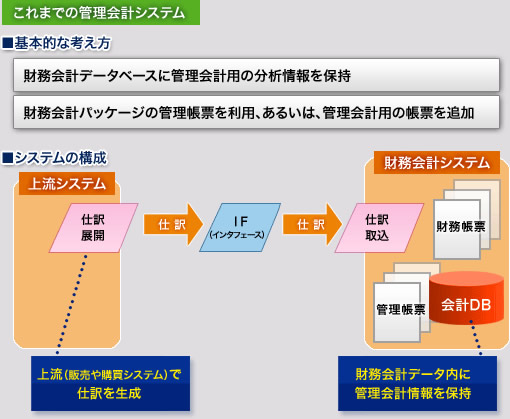

このようなシステム構成が一般的です。これには、それなりの理由がありました。

■理由(1)

仕訳に展開(=勘定科目別に管理されている)ので会計分析に利用しやすい

■理由(2)

制度会計用のデータを利用しているので信頼性が高い

セグメントを細分化することでデータが大量となり、業務面においてもシステム面においても効率的な処理ができなくなります。

管理会計ニーズ(詳細分析)と制度会計ニーズ(決算早期化)の板ばさみ。管理会計を充実しようとすると必ずぶつかる壁ですね。

川上部長は「管理会計は財務会計システムの中で行うべき」という認識が選択肢を狭めてしまい、なかなか有効な手を見出せずにいるようです。

えっ、そうなの?どの会計パッケージも管理会計機能をアピールしてるから、てっきり「管理会計は財務会計システムの中で行うべき」だと思ってたけど。

それが間違いではありません。現に川上部長が会計システムを導入した時は「管理会計を財務会計システムの中で行う」というアプローチでバッチリ課題を解決できてましたよね?

しかし(先ほども言いましたが)、事業規模等の変化によって見たい情報の内容やシステムに求められる要件は変わってくるものなのです。

事業の種類が多いほど詳細な管理分析のニーズは強く、事業規模が大きいほど、管理分析システムを導入するメリットは大きいといえるでしょう。

管理するデータの量は、管理対象とする項目(売上高などの計数)と見たいセグメントの掛け合わせによって、指数倍数的に増えていきますので分析システム構築時には、既存の業務システムにどの程度の影響があるのかについて充分注意する必要があります。

こられを踏まえた上で、これからの管理会計システムはどうあるべきか、次のページ以降で解き明かしていきましょう。