サイト内の現在位置

検査不正が発生するのはなぜ?|検査不正が発生する理由と対策について解説

お役立ちコラム製造業における検査ではUL規格などのような検査の方法・基準を定めたものがあります。その規格などに基づいて検査を実施せずに出荷した際に、品質に問題があることが指摘されると『検査不正』として顧客や社会から問題視されます。検査不正は作業員の質を下げるだけでなく、企業のブランド・信頼性を損ねることにも繋がるため、不正が起きないように企業は最大限努力しなければなりません。当記事では検査不正が発生する理由と対策方法について解説します。

目次

- 検査不正とは

- コンプライアンス研修があるのに検査不正が発生するのはなぜか?

・会社のために実施したことが結果として不正に繋がる可能性 - 検査不正を発生させないための対策方法

・不正に対する3種類のアクションについて理解する

・組織風土を改革する

・インテグリティ(誠実さ)を会社の基盤としていく勇気を社員に持たせる - リモートワークが増えることによる検査不正増加の懸念

- 顔認証システムで無資格者による検査不正を防ぐ

- まとめ

顔認証を活用した検査不正を抑止する方法とは?

増加する「品質検査結果の改ざん」や「無資格者による検査」などの検査不正の対策方法や他社の取組事例がわかる資料がダウンロードできます。御社の検査不正対策のヒントにご活用ください。

検査不正とは

検査不正とは、製品の検査に対する一定の基準(UL規格など)があるにもかかわらず、それに基づいた検査内容で製品の判断が行われないことを指します。検査不正は作業者自身に問題があるケースよりも、それ以前に問題がある場合の方が多いです。

例えば、顧客との取り決めにおいて『作業方法①』が取り交わされていたとします。この作業方法①に関する契約内容が作業現場に開示されることは少なく、大体の場合は社内用に『作業方法②』として手順書が作成されます。この際に、作業方法②が顧客との間で決まった作業方法①と異なる内容で作成していた場合、作業者は社内用で決められた作業方法②に忠実に従って作業をしたことになるため、知らないうちに検査不正を行なっていることになります。

顧客との取り決めで取り交わされた作業方法は、品質を担保する上で遵守すべき作業方法です。そのため、社内で展開する作業方法も顧客と取り交わされた作業方法を基準に、品質を担保できるような社内向けの手順書を作成する必要があります。

また、手順に従わなかったことで品質に問題がある製品が出来上がると、それを隠すために品質不正が連鎖的に行われる可能性も高くなるため、管理者は作業員の作業が手順に従っているか、あるいは検査不正に繋がる可能性がないかを監視しておくことが大切です。

コンプライアンス研修があるのに検査不正が発生するのはなぜか?

一般的に、企業の規模が大きくなるほど『コンプライアンス研修』に取り組む企業は増えていきます。社員一人一人がコンプライアンスについて理解をしてそれを実践していれば、検査不正の原因となる作業方法の変更や品質基準の改ざんは起きなくなります。しかし、それでも検査不正・品質不正が発生するのは『コンプライアンス研修が機能していない』と言わざるを得ません。

コンプライアンス研修が機能しない理由として以下のことが考えられます。

不測の事態の時に行う対処法がそもそも習慣化されている

コンプライアンス研修を理解できない人間がいる

コンプライアンスについて理解していても、守る気の無い人間がいる

不測の事態に行う対処法が同じような方法で習慣化されていると、その時の品質規格に適した対処ができない可能性が高くなります。品質規格は環境対策や市場ニーズの変化などに合わせて柔軟に変更していかなくてはいけません。そのため、検査不正や品質不正が発生した際の対処法も、その時の品質規格に合わせてコンプライアンスについて正しく理解した人が考え、習慣化させないようにしなくてはいけないでしょう。

会社のために実施したことが結果として不正に繋がる可能性

検査不正や品質不正などが発生する時、従業員の根底に『会社のために』という気持ちがあるが故に発生しているケースが多いことも知っておきましょう。

例えば、ある製品の製造において基準値から若干外れた製品が作られてしまったとします。この時、検査基準に忠実に作業を実施するのであれば、基準から外れた製品は全て廃棄する必要があります。しかし、全て廃棄するということは会社に大きな損失を与えることに繋がるため、『会社のために』製品を生かそうとして、検査不正・品質不正に対して組織で見て見ぬふりをするケースが発生してしまいます。

上記のようなケースは大きな企業でも発生する可能性があるため注意が必要です。企業は社会のために努力をするという方針で動いているにも関わらず、従業員は会社のために行動をして、結果的に社会に迷惑をかけるという本末転倒な事態に陥ります。このパターンは過去に検査不正でメディアに取り上げられてきた企業の多くに当てはまります。つまり、企業が悪意を持って不正を行なったのではなく、その製品に携わる一人一人が色々な忖度に振り回された結果発生してしまいます。

検査不正を発生させないための対策方法

検査不正を発生させないためには、監視力の強化などでは対策できません。検査不正が、『会社のために』という同調圧力の中で正当化されやすい状況を根絶するために、社員全員の意識を変えるくらいのことをしないと改善は見込めません。対策を実現するために有効な具体的方法は以下の通りです。

【検査不正に対する対策方法】

不正発生時の行動3パターンを把握する

組織風土を改革する

インテグリティ(誠実さ)を会社の基盤にする

不正発生時の行動3パターンを把握する

検査不正などの不正が発生した場合、不正に気づいた従業員は以下の3つのパターンから行動を選択することになります。

不正を是正しようと発言する

不正を見ても何もせずに沈黙する

不正をする会社が嫌になって離職する

不正が発生する企業では、多くの従業員が何もせずに沈黙を貫きます。その結果、沈黙が当たり前になり、不正を解決しようとした人がアクションを起こそうとすると、同調圧力によって弾かれやすくなってしまいます。企業内の検査不正を排除するためには、不正を是正しようと発言できる人材を増やすことが必要不可欠です。

不正を是正しようと発言できる人を増やすには、新たな人材を定期的に加えて風通しをよくするのが理想的です。しかし、様々な事情で新入社員を入れ続けたり担当者のローテーションをしたりすることができない場合もあることでしょう。そう言った場合には、不正に関与しない別部門を作って不正を告知しやすい環境を作ったり、第三者機関に社内監査をしてもらったりする必要があります。

組織風土を改革する

不正発生時の行動パターンを押さえたら、人材の入れ替えや第三者機関による監査などとは別に、組織風土の改革、つまり既存の従業員の意識改革を根本から解決するように努めましょう。具体的な方法は以下の通りです。

【組織風土を改革するための3つの方法】

発信に対する属人度を測って解消する

上司の発信が部下に及ぼす依存度について測ります。正しいことを発言しても、上司の『鶴の一声』で発言がひっくり返っては意味がありません。発信内容が適切なら企業全体にその発信内容が通るように、組織を構築しましょう。

不正について発言できる態勢をもつ従業員を育てる

不正について発言すること、すなわち『Speak up』ができる態勢を従業員が持てるようにしましょう。同質性・同調圧力を打破してNoと言う姿勢を持つ従業員を一人でも育てることができれば、企業の雰囲気は大きく転換していきます。様々な企業が『Speak up』を掲げて組織改革に臨んでいる状況ですので、できない現状に悲観することなく、『Speak up』できるような環境を前向きに目指していきましょう。

オアシス運動

オアシス運動とは、『おはよう』『ありがとう』などの挨拶を徹底しようという運動のことを指します。発信しやすい組織環境を作り上げるには、コミュニケーション頻度が重要です。従業員間のコミュニケーションが増えるほど発信のしやすさは向上するため、上司の属人性も解消しやすくなるでしょう。

インテグリティ(誠実さ)を会社の基盤にする

コンプライアンスという言葉で不正に対する理解を従業員に求めるより、インテグリティ(誠実さ・一体感)という用語を使って従業員に不正に対する理解を求める方が好ましい場合もあります。コンプライアンスとインテグリティでは不正に対する認識が以下のように変わってきます。

コンプライアンス

不正防止や企業倫理維持のために『違反を犯すな』というスタンス。

インテグリティ

会社理念や企業価値を共有して実現しようというスタンス。

いかに従業員一人一人が会社にとって重要であるかを説いた上で、全員で正しいことに取り組む姿勢が重要であることをインテグリティでは強調します。こちらの方が、従業員に責任意識が芽生えやすく不正を減らせる期待が持てます。

リモートワークが増えることによる検査不正増加の懸念

ここまで、検査不正を無くすには『従業員の発信の重要性』や『組織体制の改善の重要性』について説明してきましたが、近年の社会情勢ではそれを達成するのが少し難しくなってしまっている現状があります。その原因が2021年頃より流行し始めた新型コロナウイルスです。

新型コロナウイルスの流行によって、リモートワークの風潮が強まり組織内でのコミュニケーションが難しくなっています。リモートワークが通常化すると必要な情報を取り交わすだけになり、受動的なコミュニケーションが主体となり、関係性を良くするための能動的なコミュニケーションが圧倒的に減ります。検査不正を改善するためには不正に声を上げる環境や関係性を作ることが必要不可欠ですが、それを構築するコミュニケーションが取れなければ環境も関係性も作り上げることが難しくなってくるでしょう。

顔認証システムで無資格者による検査不正を防ぐ

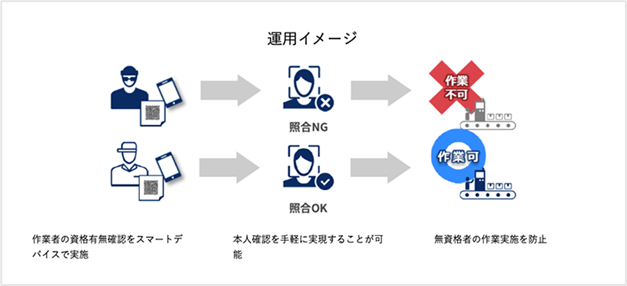

検査不正を無くすには、実施している検査方法が間違っていたら『間違っています』と指摘することが大切です。しかし、作業自体が『間違っているのかどうか』を判断できなければ指摘すらできません。そのため、間違っているかどうかを適切に判断できるようにするために、作業にはなるべく有資格者を配置するようにしましょう。ここでいう有資格者とは、ある特定の検査を実施する能力(資格やスキルなど)をもつ検査担当者のことを言います。

ただ、有資格者を配置すると決めても現場の都合によって無資格者を入れざるを得ない場合もあります。しかし、企業のトップはそういった状態に陥っても、『有資格者しか作業につかせない』という断固とした意思がなければ不正を根絶することはできないでしょう。以下で紹介する『顔認証なりすまし防止ソリューション』では、企業のトップの断固とした意思をシステムとして実現することができます。

顔認証システムを現場に取り入れれば有資格者のみが作業に参加できるシステムを構築することができます。例えば、有資格者の顔をあらかじめ顔認証システムに登録します。そして、指定の検査業務を実施する前に、作業員が顔認証することで、作業ができるかどうかをシステムが自動で判断します。これにより、無資格者の作業を防ぐことが可能です。

有資格者を顔認証して検査不正・品質不正を防ぐ顔認証システムの活用事例について以下資料でご紹介しています。是非ご覧ください。

顔認証を活用した検査不正を抑止する方法とは?

増加する「品質検査結果の改ざん」や「無資格者による検査」などの検査不正の対策方法や他社の取組事例がわかる資料がダウンロードできます。御社の検査不正対策のヒントにご活用ください。

まとめ

検査不正は発覚すると、企業に大きな損失を与えるだけでなくブランド力や信頼性も低下させてしまうでしょう。検査不正が起きる原因に『昔からの組織風土』や『各従業員の不正に対する意識の低さ』が挙げられます。それを改善するためには、従業員間のコミュニケーションを強化するだけでなく、不正に対して『間違っています』と言える誠実さを備えた人材を教育する必要があるでしょう。また、不正に気づける有資格者を現場に配置するのも大切です。企業としては、これらを実現する環境を作るためにも、オアシス運動やインテグリティの重視、顔認証システムの導入などを通して根本から改革を進めることが重要と言えます。

検査不正を防ぐ!NECの「顔認証なりすまし防止ソリューション」

世界No.1(★注釈)評価の顔認証エンジンを使用した「データベース不要」「ネットワーク不要」の顔認証ソリューションです。

顔認証なりすまし防止ソリューションについての資料ダウンロード、お問合せはこちら。

ご質問、ご相談がありましたらお気軽にお問合せください。

お問い合わせ・ダウンロード