サイト内の現在位置

専門家コラム

《連載》製造業DXの起点

~デロイト デジタル提言2022~

- 【執筆者】デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

- マネージャー 佐山 仁 氏/シニアコンサルタント 牧田 卓也 氏/シニアコンサルタント 伊沢 宏昭 氏

【第1回】製造業における CX/DX戦略

UPDATE : 2021.12.03

現在、デジタル化によって市場が急速に変化しています。企業が技術から研究開発を進め、製品を出す頃にはすでに市場や顧客のニーズが変わってしまっている可能性も低くはありません。

IoTやビッグデータなどのICTの急速な進化により、製品を売り切るのではなく、顧客がどのようなことに興味を持ち、情報収集し、検討を進め、購買に至り、購買後にどのような行動をしてほしいのかといった一連の顧客体験に対して、デジタル進化を踏まえ、戦略的にとらえていく必要性が高まっています。

この記事では、デロイトトーマツコンサルティングのデジタル領域専門サービス「デロイト デジタル」のスペシャリストが、Business to Business(企業から企業の取引)領域の製造業における CX/DX戦略について考察します。

INDEX

- デジタルの進化に伴うBtoBの購買行動の変化

- ①タイムラインの変化

- ②情報ソースの多様化

- ③情報の氾濫

- 購買行動の変化により売り手企業が抱える課題

- ①購買プロセスの早期段階から検討の選択肢に入ること

- ②顧客に適したチャネルの再設計・構築

- ③顧客の興味関心に適したパーソナライズ化した情報発信

- 製造業に求められるCX/DX戦略

- 1. デジタルカスタマージャーニーの設計

- 2. カバレッジモデルの再構築

- 3. 顧客情報基盤の構築・活用

- まとめ

- そのほかの連載記事(第1回~第6回)

デジタルの進化に伴うBtoBの購買行動の変化

はじめにデジタル進化によって起こっているBusiness to Business(企業から企業の取引)における顧客側(買い手)の購買行動の変化を整理したいと思います。おさえておくべき主な変化は3つあると考えます。

①タイムラインの変化

顧客(購買担当者)は、売り手企業の営業担当者との接触・商談時点では一定の検討を済ませています。

つまり、顧客は、自社が抱える課題を踏まえ、それを解決できるソリューションとしてどういったものが市場に存在するのか、売り手企業各社が提供する具体的な製品・サービス情報などを、顧客自身がデジタルを通じて一定程度収集を行うことが可能です。

※営業担当者への接触時点における検討プロセス完了度57%*A

よって、売り手企業の営業担当者に対する接触は、本当に不明瞭な部分のみ問い合わせします。結果として、顧客(購買担当者)と売り手企業の営業担当者の接触タイミングといった観点でのタイムラインは、デジタル進化に伴い、後ろ倒しになっていると言えます。

*A:「CEB MLC Customer purchase research survey 2011」

②情報ソースの多様化

売り手企業からの情報発信に限らず顧客(購買担当者)間での情報共有が進むことで、顧客は製品・サービスの価値をより精査して購買意思決定を行います。

例えば、デジタル上のコミュニティを通じて、顧客は自社で検討している製品・ソリューション・製品番号・フリーワードなどで質問を投稿し、製品購入検討段階のノンユーザー、当該製品購入のユーザー企業問わず、意見交換を実施することで、当該製品・サービスに対する価値を精査するのです。

つまり、デジタル進化に伴い、売り手企業と顧客間の情報の非対称性は弱まっていると言えます。

③情報の氾濫

顧客(購買担当者)は膨大かつ類似した情報に取り囲まれており、自社にとって最適な製品を判断・選定することが難しい環境です。

こちらは先述した②とトレードオフな側面とも捉えることができます。デジタル上の情報ソースのみを見ても、メール(売り手企業からのメールマガジンなど)、売り手企業各社のWebサイト、SNS、ウェビナーなどがあり、ここにデジタル以外の情報ソースも加えると、枚挙に遑がありません。

よって顧客による情報精査はその複雑性が高まっているのです。

購買行動の変化により売り手企業が抱える課題

Business to Business(企業から企業の取引)の購買行動が変化している中で、売り手企業が抱えている主な課題は3つ存在します。

①購買プロセスの早期段階から検討の選択肢に入ること

1章の「①タイムラインの変化」により、顧客(購買担当者)は営業担当者との接触・商談時点では、既にデジタルチャネルを活用して情報収集と一定の検討を済ませており、不明瞭な部分のみ営業担当者に問い合わせ、意思決定に至ります。

そのため売り手企業には、営業が顧客(購買担当者)と接触する以前の早期段階から、顧客が興味を持っている技術や次期製品の戦略などを紐解き、顧客ニーズに沿った情報発信・興味関心醸成を、デジタルを活用し実行することで、自社製品・サービスを顧客の検討の選択肢に入れることが求められています。

②顧客に適したチャネルの再設計・構築

1章の「②情報ソースの多様化」により、顧客(購買担当者)が情報や製品・サービスの価値をより精査して購買の意思決定を行うことが主流になってきています。

その中で売り手企業に求められることは、顧客(購買担当者)の購買活動の各断面の特性・ニーズに適した、顧客への対応力強化(例:技術相談・問い合わせ対応を、WEB上で迅速かつきめ細やかに対応)であり、これが顧客との関係を深化させる上での競争優位の源泉となります。上記の実現に向けては、改めてターゲットとなる顧客層を見極めることと、顧客に適した自社の構え、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、コールセンターといった体制・役割の範囲の見直し、デジタル接点を強化することが必要になります。

③顧客の興味関心に適したパーソナライズ化した情報発信

1章の「③情報の氾濫」により、顧客(購買担当者)は各企業から発信される莫大な情報の中から比較・検討等に資する情報を吟味・精査しなければいけない状況下にあります。

そのため、顧客ニーズを把握し、情報の海に埋もれない情報・メッセージを企画・発信することがより重要になっています。

また、競合との差別化要素は製品・ソリューション単体から、購買活動及びサービス利用までの一連の体験へシフトしており、売り手企業側が発信すべき情報・メッセージも顧客が結果として得られるベネフィットを、いかに共感を呼ぶ形で発信できるかが鍵となっています。

製造業に求められるCX/DX戦略

本題に入る前に、Customer Experience/Digital transformation戦略(カスタマ ーエクスペリエンス/デジタル トランスフォーメーション戦略 ※以下、CX/DX戦略)とは何か、どのような目的で実施するのかについて説明します。

CX/DX戦略とは、顧客(購買担当者)との接点を全てオンライン化し、そこから得た一連の購買行動データを活かしたバイヤーイネーブルメントの強化を行うための戦略です。インサイドセールスとフィールドセールスで顧客の棲み分けを行いながら、業務プロセスのデジタル化や部門間の情報共有を実施したり、各チャネルを通じて取得したデータを活用することで顧客に応じた活動をするなどして、顧客に適した価値を提供します。このような顧客とのリレーションを維持・強化することを目的として、このCX/DX戦略を実施する企業が多くなってきています。

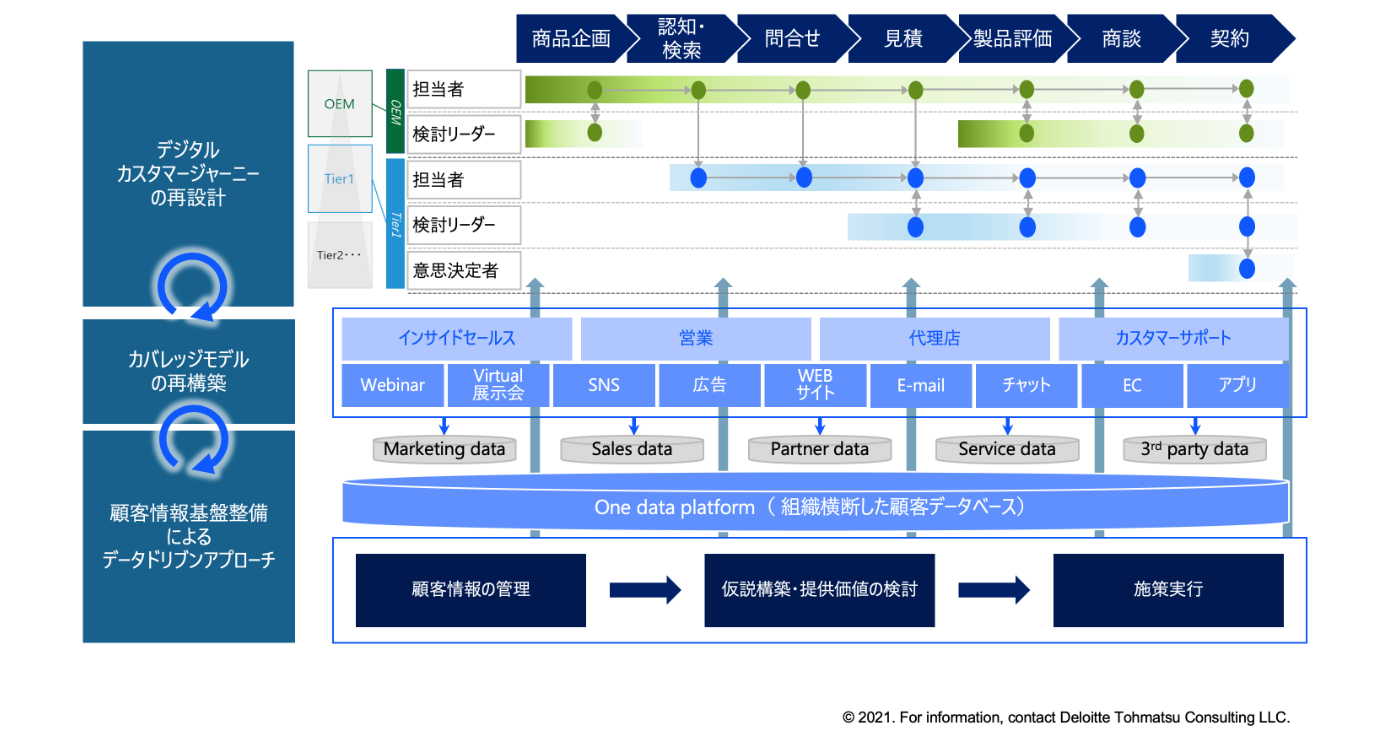

では、この戦略を具体的にどのように実施するのか。売り手企業は2章で述べた①、②、③の状況の中で「デジタルカスタマージャーニーの設計」、「カバレッジモデルの再構築」、「顧客基盤情報の構築・活用」の3つの施策実行が必要になります。

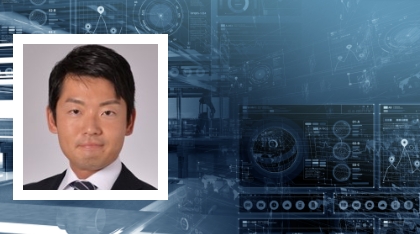

1. デジタルカスタマージャーニーの設計

デジタルカスタマージャーニー設計とは、顧客の購買プロセス(情報収集~購買後の行動まで)に対して自社とのデジタル接点を描くことを指します。ターゲット顧客(業界)の商流から各企業における組織構造や職責を把握し、ターゲット顧客におけるキーマンの具体的な人物像(ペルソナ)を定義し描くことが一般的になります。

例えば自社にとってのエンド顧客、直接的な顧客は誰なのか、その顧客と自社との現在の接点は何か、ニーズや重要視している項目は何か、最も利用しているチャネルは何かを明確にします。

しかし、それらの情報を明確にするのはあくまで手段でありこのデジタルカスタマージャーニーを描く狙いは、具体的な人物像(ペルソナ)毎に購買プロセスの検討段階を明らかにし、自社が早期に顧客の検討の選択肢に入ることです。早期段階から関係を構築することにより、営業による商談の場がクロージングの場とすることが理想です。

拡大する

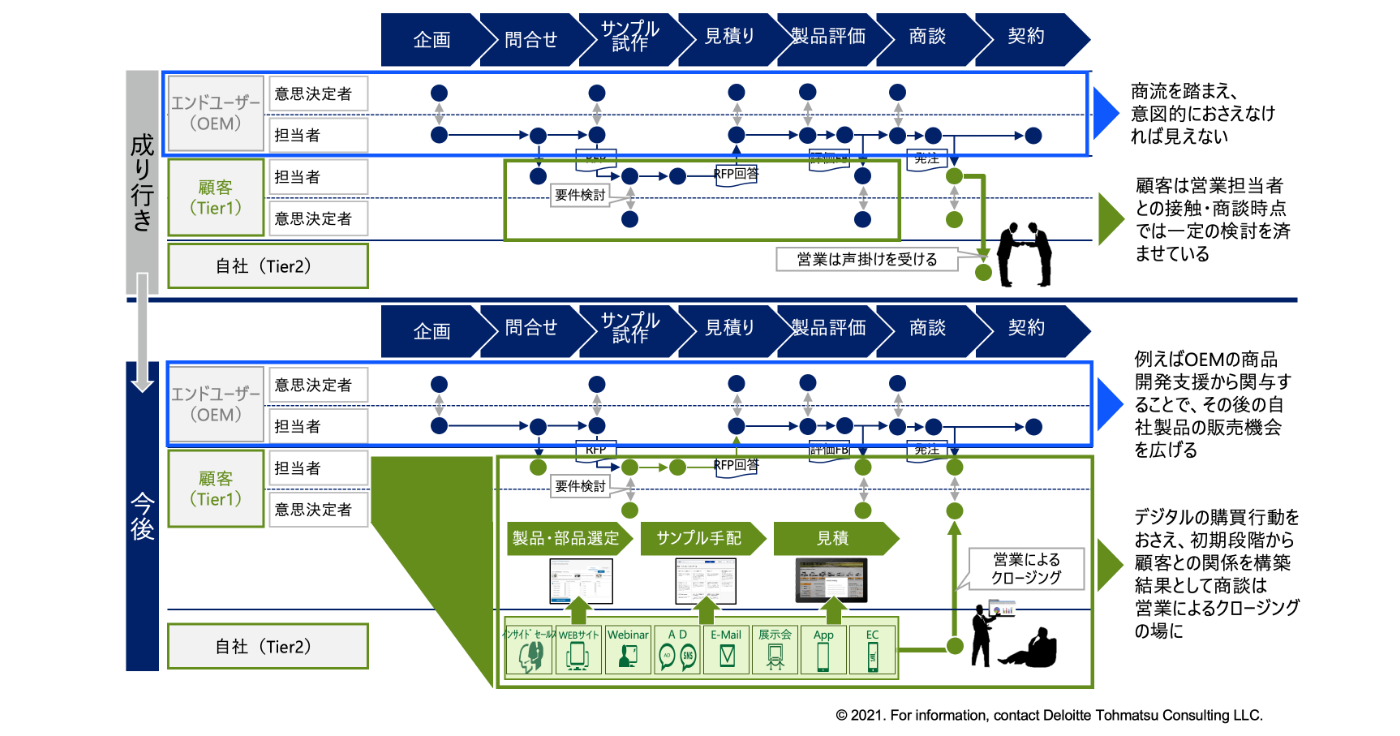

拡大する2. カバレッジモデルの再構築

カバレッジモデルの再構築は、新たに設定したセグメント/ターゲット顧客分類に基づき、自社の構え(マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、コールセンター)を再構築することで、各断面の特性・ニーズに適した、顧客への対応力の強化を目的に実施します。

方法はシンプルで顧客をセグメンテーションし、ターゲット顧客を選定、自社のカバレッジモデルを構築する流れになります。セグメンテーションで一般的なのは、アカウント規模、つまり大企業や広域企業、エリア別重点企業、小規模企業等と呼ばれる軸と売上収益の大小を軸に分類する事が多いです。

セグメント化した顧客層に対し自社のターゲット顧客の選定ができた後は、それぞれの顧客に対しリード生成~評価、案件醸成、商談、提案、契約など一連のプロセスの中でどのようなカバレッジモデルを設けるかの検討を行います。

従来はリード生成・評価はマス広告や展示会、メルマガの配布などが一般的でしたが、デジタル化の潮流がある現在においてはデジタル広告、Virtual展示会・ウェビナー、パーソナライズ化の促進が一般的となっています。また案件醸成~商談・提案・契約においては、ポータルサイト/ECの構築と営業マンによる営業活動が従来では行われてきましたが、現在ではWEB上でのサンプル提供や、リード生成~評価、案件醸成、商談をすべてオンラインで行うインサイドセールスの活用も加えてカバレッジモデルの構築が行われるようになってきています。

拡大する

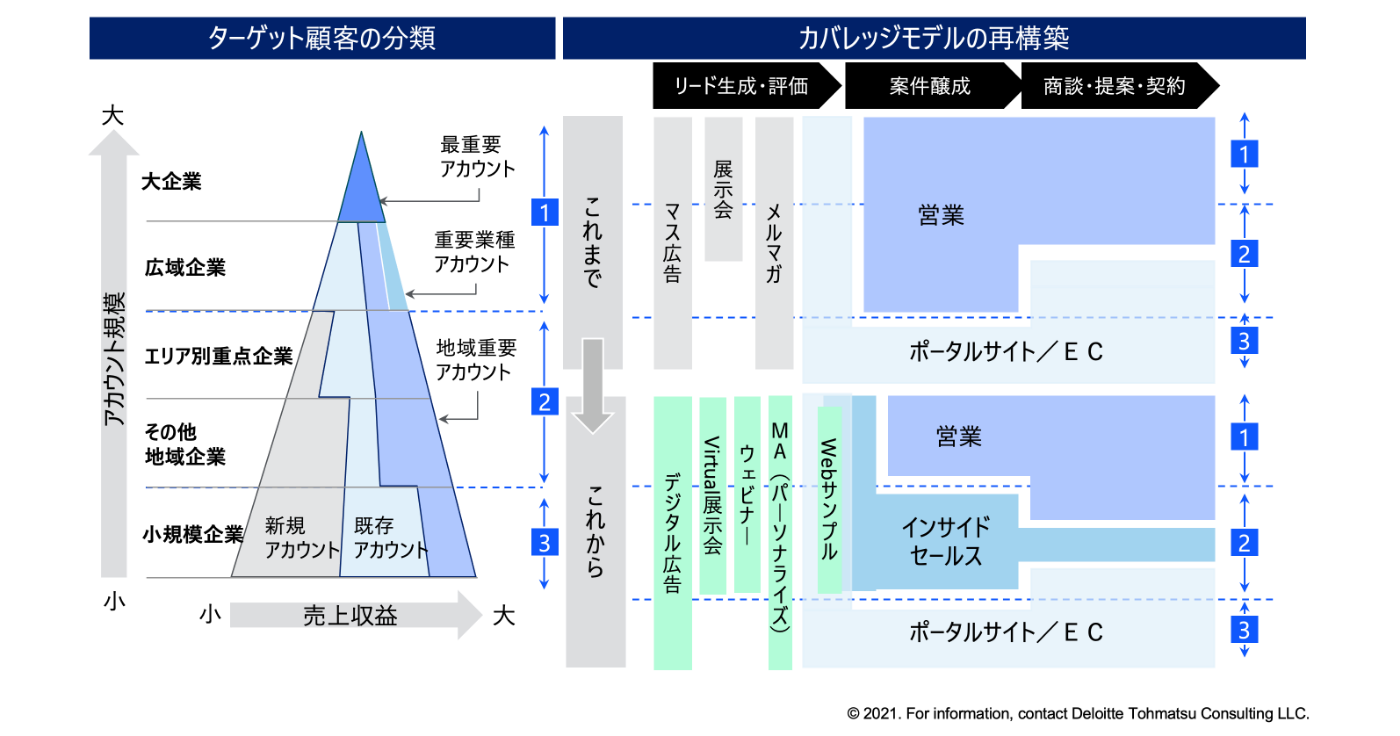

拡大する3. 顧客情報基盤の構築・活用

従来は顧客(購買担当者)からの注文に対し正確に対応することが価値であり、選ばれる理由になっていましたが、現在ではそれが“当たり前“となっており、今後はさらに付加価値を高めていかなければ選ばれる存在になることは難しいと言えます。

売り手企業は顧客情報基盤上に店舗、EC、営業など様々な顧客接点情報を連携し、管理することで顧客の求めている真のニーズは何かを見極めることが重要になります。これにより、例えばいざオーダーが入った際に単にオーダー内容に対してサンプル提供をするのではなく、顧客情報基盤に蓄積されている情報を活用しながら顧客の求めている真のニーズを見極め、示唆を追加した形でサンプル提供を行う事で顧客に共感していただき、付加価値を高めることが可能になります。

拡大する

拡大するまとめ

デジタル進化によりBusiness to Business(企業から企業の取引)においても、顧客側(買い手)の購買行動や課題が変化しています。このような状況下の中で、これまでの製造業独自の商習慣や文化にとらわれず、顧客ニーズを見極め直し、課題・環境の整理を進めながら、CX/DX戦略推進の鍵である以下3つの施策に取り組むことで、顧客とのより強固な関係構築を実現することができると考えます。

- デジタルカスタマージャーニーの設計

- カバレッジモデルの再構築

- 顧客情報基盤整理によるデータドリブンアプローチ

拡大する

拡大する

■執筆者プロフィール

佐山 仁(さやま ひとし)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 マネジャー

総合広告会社の営業、ストラテジックプランナー。シューズメーカーの社外マーケティングアドバイザーを経て現職。近年はマーケティング・セールス領域を主に、事業のデジタルトランスフォーメーション関連のプロジェクトを推進。

■執筆者プロフィール

牧田 卓也(まきた たくや)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアコンサルタント

大学院修了後、現職。マーケティング・セールス領域を中心に、デジタル戦略・構想策定支援、オペレーション改革等のプロジェクトに従事。その他、メディア業界を中心に市場調査、M&A戦略プロジェクトの経験を有する。

■執筆者プロフィール

伊沢 宏昭(いざわ ひろあき)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアコンサルタント

外資系コンサルティングファームを経て現職。マーケティング、営業、アフターサポートなどの顧客接点変革における戦略立案からオペレーション、IT導入変革支援まで幅広い領域に従事。