サイト内の現在位置

専門家コラム

《連載》製造業DXの起点

~デロイト デジタル提言2022~

- 【執筆者】デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

- ディレクター 志田 知弘氏 / シニアマネジャー 前田 翔平氏 / マネジャー 伊藤 秀樹氏 / コンサルタント 関口 桃子氏

【第3回】製造業におけるデジタル・サービスエクセレンス

UPDATE : 2022.02.04

製造業におけるサービス領域の位置づけの重要性は過去にないほど高まっており、今後製造業における収益の50%以上をサービス領域が占めることも見込まれています。連載第3回では、デロイトトーマツコンサルティングのデジタル領域専門サービス「デロイトデジタル」のスペシャリストが、製品・機器等の製造業におけるService Oriented Business Model(サービスを起点とした顧客価値提供)への変革の重要性と、このDigitizationの波の中での変革実現に向けたポイントについて考察します。

拡大する

拡大するINDEX

- 製造業におけるサービスの重要性

- 提供価値に対する顧客要求の高まり

- 製品・機器の更新サイクル長期化

- 価値提供モデルの変化

- Service Oriented Business Model

(サービスを起点とした顧客価値提供)とはなにか- サービス提供を起点とした顧客価値の設計

- 顧客アプローチのためのコンフィギュラビリティーの確保

- 企業横断のエコシステムの構築

- 変革実現に向けた検討ポイント

- 価値提供オーナーシップ組織の強化とプロセスの再定義

- サービス提供カバレッジモデルの再考

- 顧客との最適な「つながり」の保持

- ナレッジの収集と活用プロセスの確立と定着

- セキュリティ強化とサービス品質向上の両立

- サービスを起点とした顧客価値提供

改革推進のポイント- トップダウンの推進およびチェンジマネジメント

- 全体感をもった迅速な推進

- まとめ

- そのほかの連載記事(第1回~第6回)

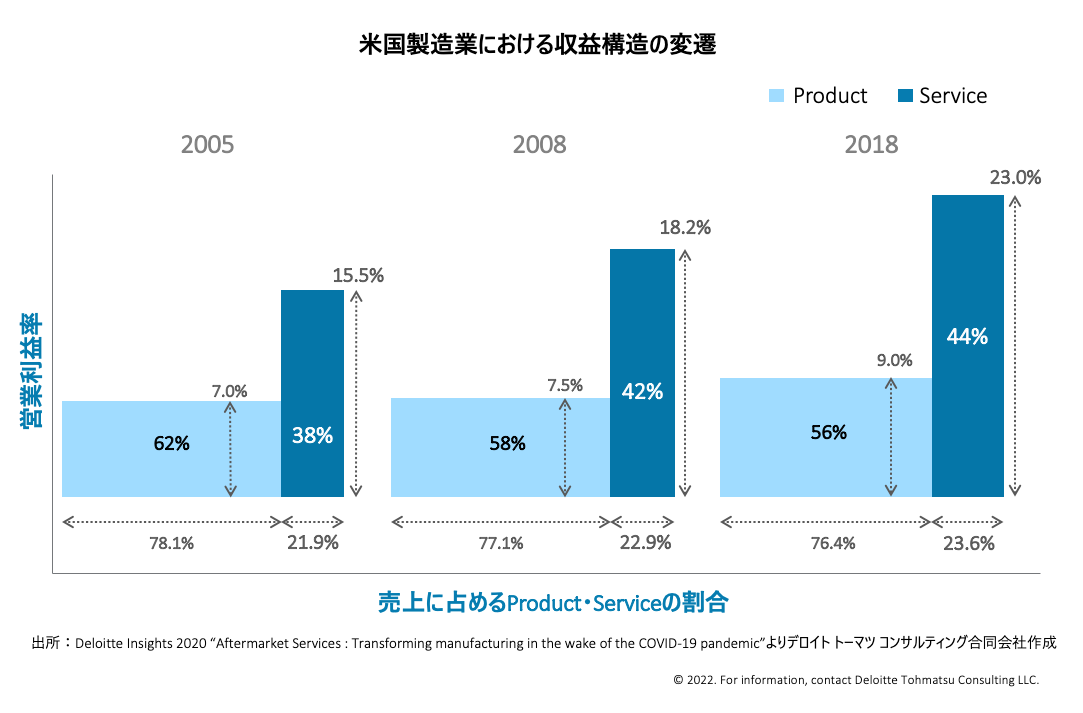

製造業におけるサービスの重要性

顧客価値提供のあり方を検討する際には、製造業におけるサービスの重要性が高まっている背景を理解することが重要です。代表的なものとして、以下3つの変化が挙げられます。

提供価値に対する顧客要求レベルの高まり

データ処理・通信等の技術の進展に伴い、製造業の製品・機器に付随するサービス提供に対する顧客の期待値(リアルタイム、パーソナライズ、いつでもどこでも)は、急速に高まってきています。製品提供後のサービス提供価値に対する顧客要求レベルの高まりを意識し、LTVを最大化していくことが非常に重要です。

製品・機器の更新サイクル長期化

製品における機能成熟度・耐久性の向上、顧客のコスト削減意識の高まり等の要因から、製品の更新サイクルは長期化傾向にあります。この変化に伴い製品売上の鈍化が見込まれる中では、サービス領域における収益拡大に向けた取り組みが不可欠です。

価値提供モデルの変化

多くの顧客は、Core Competence以外に対するビジネスとしてのリスクのある投資を抑制し、フレキシビリティを高めるためにCAPEXからOPEXへのシフトを進めています。IT業界においては、特にXaasと呼ばれる各種クラウドサービスを通したサービス提供が当たり前になっていますが、製造業も同様にこの顧客需要の潮流に追随できない企業は、マーケットシェアを落としていくリスクを考慮すべきであると言えます。

Service Oriented Business Model

(サービスを起点とした顧客価値提供)とはなにか

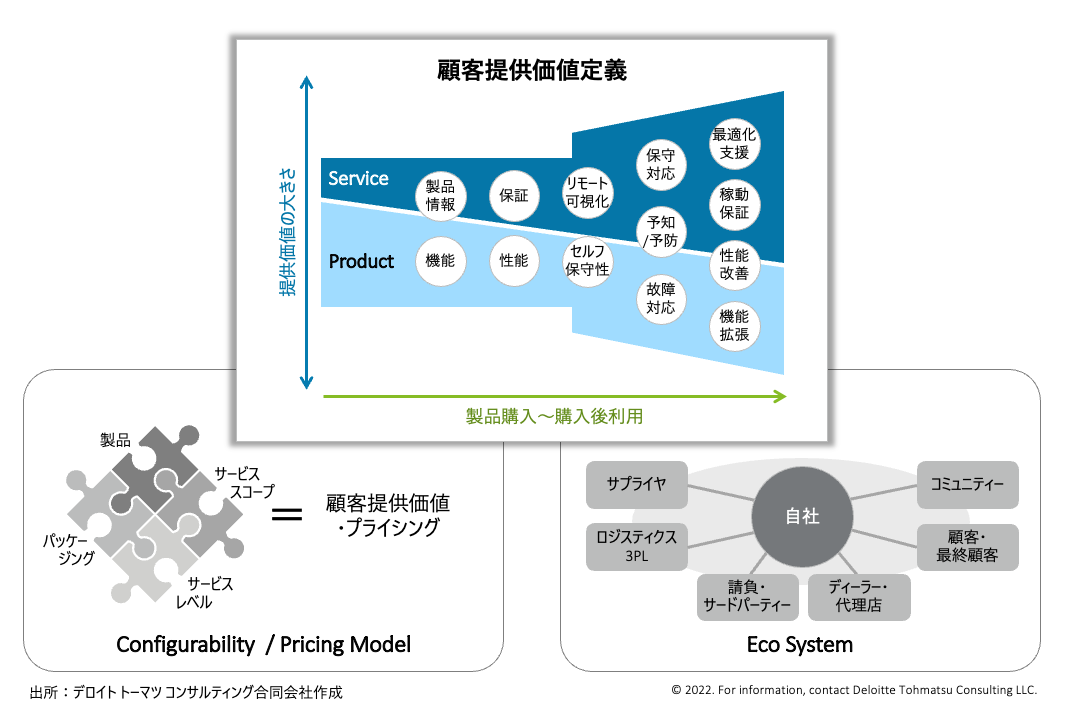

Service Oriented Business Modelとは、製造業において製品を中心とした顧客価値提供のあり方を見直し、「製品とサービスの双方が顧客への価値提供の源泉である」という定義に基づいて構築されたビジネスの価値提供モデルを指します。

構築検討にあたっては、テクノロジー・通信・データの活用を熟考し、ビジネスモデルに融合させることを強く意識する必要があります。

モデル構築におけるポイントは以下の通りです。

サービス提供を起点とした顧客価値の設計

製品の企画・開発においてサービスの提供モデルと切り離した検討を実施することは、顧客価値提供や顧客体験を著しく損なうリスクを拡大させ、同時に、自社業務の効率性・収益性の追求を阻害する要因にもなりかねません。

どのような価値をどのレベル感で、どのように提供するのか、また対価の価格体系をどのように設計するのか、さらには価値の見える化・共有をどのように効率的に実現するのかを加味することで、製品に求められる機能・仕様は大きく異なります。そのため、製品の企画・開発において、サービス提供を含めたトータルでの価値の設計をするとともに、顧客ごとに異なるニーズに対応するためのサービススコープ・サービスレベルの定義を考慮することが重要です。

顧客アプローチのためのコンフィギュラビリティーの確保

価値提供モデルの構築においては、収益モデルの見直しも欠かせないため、価値提供のオプション・サービスレベルに応じた原価試算を含め、プライシングモデルの設計・定義を行うことも必要となります。また、価値提供モデルは、単体での設計に限定せず、複数のモデルを整合させ、柔軟性をもってパッケージ化できるようにすることがポイントになります。これらの取り組みにより、重要顧客における自社カバレッジの最大化、LTV最大化に向け、ポートフォリオをもってアカウント戦略・プランを立て、提案することを可能とします。

あるメーカーでは、複数ラインアップの提供機器の生産効率・稼働時間等のKPIの達成状況に基づくモデルを提供しています。このモデルによりそれぞれの顧客が求めているサービスレベルに応じたサービス契約を提供することが可能となり、顧客の囲い込みに成功しています。

企業横断のエコシステムの構築

製品・サービスのトータルな価値提供を検討する際に、自社および自社の経営資源のみを前提とすると、そのスコープやスケールを制約してしまうことがあります。顧客への提供価値を最大化するためには、ディーラー・代理店のみならず企業間連携が必要になるケースもあります。

特に、Digitizationの進展に伴い企業横断で”つながり”、新しい価値創出につなげるハードルは年々下がってきています。顧客への価値提供を実現するために、企業間のアライアンスを含めたバリューチェーン全体の検討を行い、エコシステムを構築していくことが重要になります。

拡大する

拡大する変革実現に向けた検討ポイント

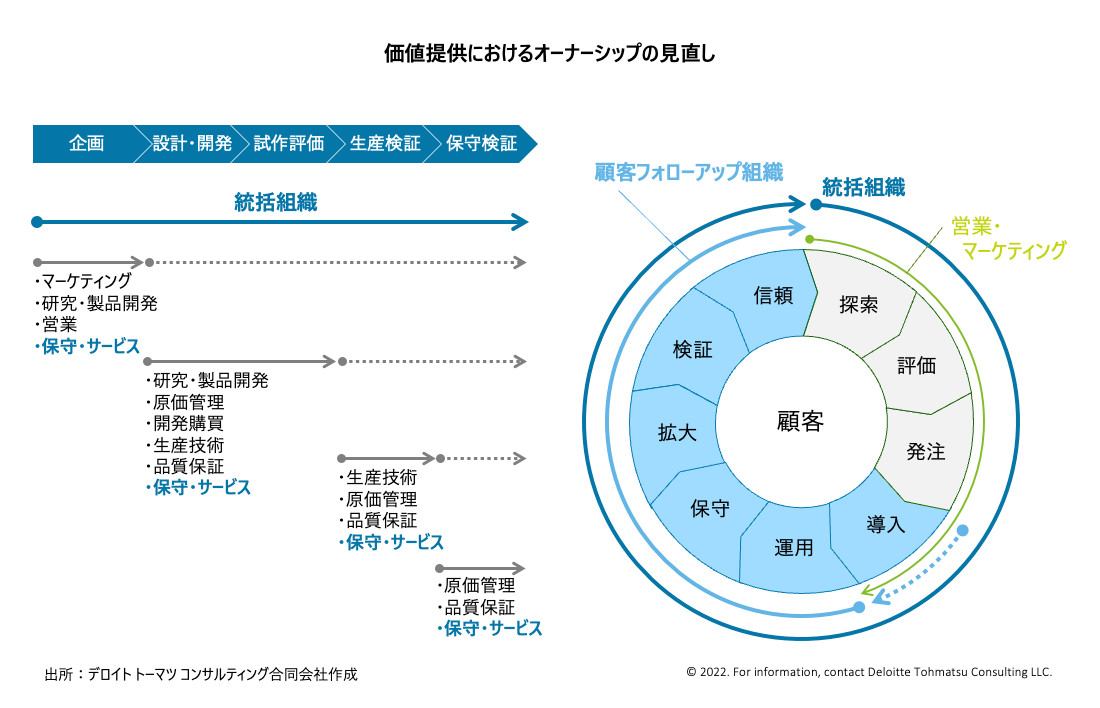

価値提供オーナーシップ組織の強化とプロセスの再定義

これまでも、製品企画・開発や提供価値の定義において、クロスファンクショナルな取り組みは行われてきてはいますが、より深化させ一体化させた価値提供を行ううえでは、顧客価値提供に対する責任を持った統括組織がオーナーシップを発揮することが重要です。製品企画・開発から製品提供後のサービスまでのプロセスを統制することで、提供価値の品質をコントロールし、各ファンクションに対する指示等のアクションをとれるようにします。

顧客が想定通りの価値を享受しきれていない場合に、能動的な顧客フォローアップ実行組織を動かし、ターゲット顧客への価値提供をフルに実現させるというのもその一つです。顧客がOPEXへのシフトによりスイッチングコストを低減し柔軟性を高めている中、価値提供にコミットし顧客を囲い込む意味でも、その重要性はさらに高まってきています。

製品企画・開発プロセスにおいて、これまで以上にサービス部門の巻き込みを行うとともに、開発ステージゲートレビューのオーソリティーを見直すことも必要かもしれません。また設定したKPIのモニタリング結果に対するアクションの設計を含め、業務プロセスを補正・再定義することも重要になります。

拡大する

拡大するサービス提供カバレッジモデルの再考

限りある経営資源の中で質の高い価値提供を実行していくうえで、顧客のセグメントや提供価値に応じた役割分担を再定義し、カバレッジモデルを最適にすることが極めて重要になってきます。自社のみの役割だけでなく、エコシステム内のパートナーやサプライヤーへの責任・権限の移譲や、さらには顧客自身によるセルフサービスも視野に入れ、社内組織の役割分担・リソース配置・コミュニケーションパスやプロセスを考える必要があります。

前述の顧客フォローアップ実行組織、重要顧客専任組織、高レベルの技術ノウハウ・データをもって顧客を支援するCoE(センターオブエクセレンス)組織等の構築に加え、IoT・AI・Bot等のテクノロジーを活用した、コミュニケーションやプロセスの高度化・省力化・自動化を検討しながら戦略的な配置を実現していくことがポイントになります。

顧客との最適な「つながり」の保持

デジタル化により顧客接点は多様化し、顧客の価値観も変化しています。SNSやモバイルアプリを通じたコミュニケーションの利用が日常となった今、顧客の対企業コミュニケーションに対する要望は変化しており、受け取る情報の内容だけでなく受け取り方が不満の種になりかねません。

ここで重要になるのがコミュニケーションの種類に応じた適切なチャネルの設計です。問合せの性質、アクセスの容易性、課題解決までの難易度を加味してポータルサイト、モバイルアプリ、SNS等の中から最適なチャネルに顧客を誘導する必要があります。各チャネルにおける情報・サービス提供やセルフサポート支援の充実も、顧客の満足度維持の重要な要素の一つです。

これらを実現するには、顧客に提供した製品・サービスと連携し、タイムリーに価値提供状況を把握・共有するコミュニケーション基盤の構築が必要です。また、この基盤は全体像を考慮し、エコシステム内の情報共有も加味した設計とすることが求められます。

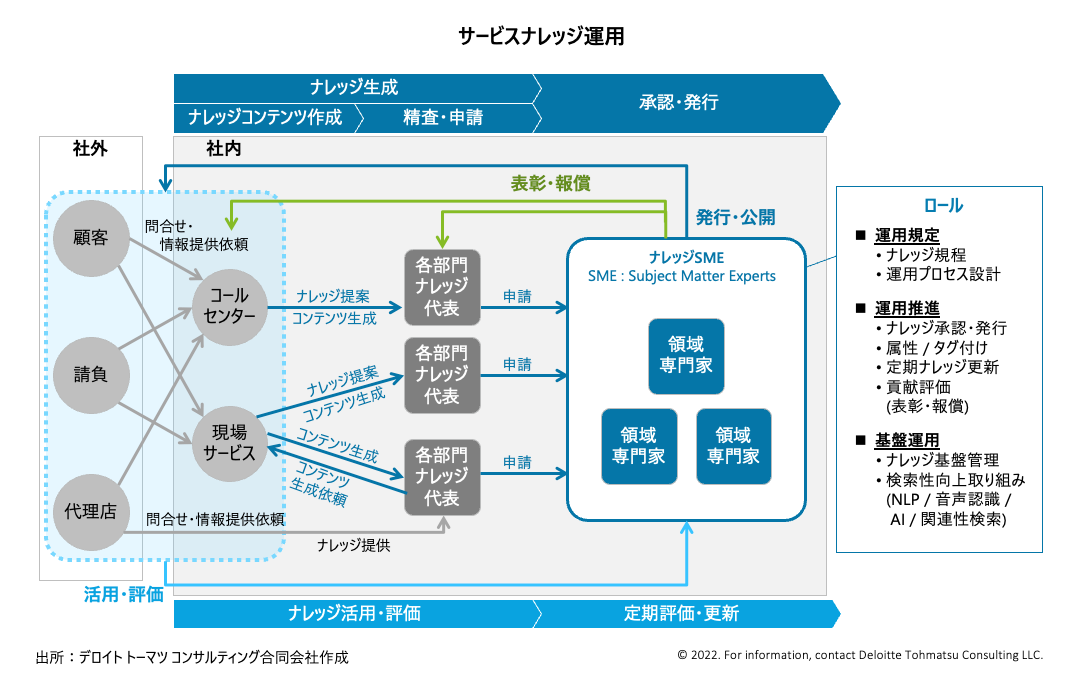

ナレッジの収集と活用プロセスの確立と定着

顧客に対するサービス提供にあたって、効率的な社内外のナレッジ活用は欠かせません。ただし、ナレッジはただ収集する情報の量を追い求めればよい訳ではなく、保存・活用・更新のサイクルを見据えて最適な形で管理しなければ、価値ある資産とはなりません。ナレッジ管理のツールはあるものの、ユーザビリティや情報の信頼性、運用負荷等の理由から活用されず、情報を集めただけのリポジトリ状態となっているケースも散見されます。

こうした状況を避けるために、ツールの導入にとどまらず、ナレッジ収集・活用の専任組織の設置が重要になります。収集したナレッジのコンテンツ化プロセスの設計を行い、タグ付け等の情報の補完・アクセス・活用性の担保、品質担保のための更新・最新化の仕組みづくりが必要です。また、専任組織のみならず組織全体、場合によっては、顧客やパートナー、サプライヤーを巻き込んでナレッジ管理・活用に対する意識改革・参画を促進しなければ高レベルの運用は成り立たないため、参画に対する評価や表彰といった仕組みづくりと文化醸成が成功の鍵となります。

拡大する

拡大するセキュリティ強化とサービス品質向上の両立

ここまで述べてきたような広範囲でのデータの収集や活用を実現するためには、様々なチャネルのコミュニケーションに応じて、情報セキュリティをどのように担保・強化するかの検討が不可欠です。セキュリティを担保しつつサービス品質を向上させるには、インフラと運用の両軸での検討が必要になります。高すぎる運用負荷や不十分な教育の下では、堅牢なインフラがあってもセキュリティインシデントを招きかねず、顧客とのつながりの強化やナレッジ収集・活用の足かせとなってしまうからです。

機密性が高い情報に関しては、データ・通信の暗号化にとどまらず、参照権限の適切なコントロール、エコシステム内での情報共有範囲の明確化等、各チャネルにおけるコミュニケーションのセキュリティ確保が必要であり、情報の種類に応じて適切に扱うためのプロセスの整備、権限設定・制御の自動化等による運用の効率化・高度化も有効な手段です。

大型装置の製造・サポートを行っているとあるメーカーは、COVID-19の影響で人員を現地に派遣することが難しいためARを活用した遠隔サポートの拡充に力を入れていますが、遠隔支援者に対して権限のない領域の映像を自動で閲覧不可とする機能を検討しています。このような、人の判断や操作に依存しない仕組みの導入により、セキュリティ確保とサービス品質向上の両立の実現が可能となります。

サービスを起点とした顧客価値提供

改革推進のポイント

トップダウンの推進およびチェンジマネジメント

企業におけるモデル変革においては、顧客やサプライヤー、パートナーのみならず、自社の組織や業務プロセスの変革が必要になることが多々あります。企業間のアライアンス、企業内のマーケティングから企画・開発・営業・生産・サービスまでのEnd to Endの再編、といった大きな変革を実現するためには、経営トップによるリーダーシップが求められます。

経営トップ自ら変革の重要性を説き、トップダウンでの推進を行い、その意をもって変革を推進する専任組織を組成して進めること、また共通のビジョンをもって、各ステークホルダーに対するチェンジマネジメントを実施することが成功の鍵と言えます。

全体感をもった迅速な推進

上述したような全社的な取り組みは数年規模の改革になり、グローバルにビジネスを展開しているケースであれば、真に変革を成し遂げるにはさらなる年数が必要になる場合があります。その実現のため、段階的な取り組みと早期の刈り取り・検証を行うことが有効です。

取り組みや、打ち出された施策について、スコープを絞って迅速に実行・検証し、見えてきた課題感や修正点を全体計画にクイックに反映することで、明確なゴールイメージに対して実感をもって全社で取り組むことが可能となります。

これらの変革を、最新の技術を取り入れながら効率的に推進していくためには、慣習や組織内政治といった既存の価値観にとらわれずに客観的に評価可能な第三者の視点を取り入れることも有効です。

まとめ

サービスを起点とした価値提供のためのService Oriented Business Modelとその実現のポイントについて触れてきました。以前から議論されている製造業のサービス化にとどまらず、新しい顧客価値を提供するとともに、サービス領域を含めたトータルな収益モデルにシフトしていく大胆な方針転換が求められています。

今回の提言が、デジタルディスラプターの台頭やCOVID-19といった目まぐるしい外部環境の変化に柔軟に対応しながら事業の拡大に取り組まれている、製造業の企業にとってさらなる発展の一助となれば幸いです。

■執筆者プロフィール

志田 知弘(しだ ともひろ)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 ディレクター

サービス領域における戦略策定から業務/システム導入まで幅広い経験を有する。 CRM およびSCM領域の知見を持ち、主に製造業を中心にグローバルの改革プロジェクトを多数支援。

■執筆者プロフィール

前田 翔平(まえだ しょうへい)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアマネジャー

デジタル技術を用いた営業改革、サービス改革、SCM改革の戦略策定から業務/組織改革、システム導入に従事。多くのグローバル業務改革案件を担当。

■執筆者プロフィール

伊藤 秀樹(いとう ひでき)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 マネジャー

日系大手SIerを経て現職。ITを活用した営業、サービス領域の業務改革プロジェクトを多数担当し、業務・組織改革、システム導入に従事。

■執筆者プロフィール

関口 桃子(せきぐち ももこ)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 コンサルタント

日系コンサルティングファームを経て現職。様々な業界におけるIT導入に伴う業務改革プロジェクトの担当経験あり。