サイト内の現在位置

専門家コラム

《連載》製造業DXの起点

~デロイト デジタル提言2022~

- 【執筆者】デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

- シニアコンサルタント 水木 一貴氏 / シニアコンサルタント 香川 沙織氏

【第4回】製造業のチャネル変革におけるデジタル変革(顧客接点)

UPDATE : 2022.03.04

昨今、デジタルテクノロジーの進展や普及、さらには新型コロナウイルスの影響も加わり、人々の生活や価値観、ビジネストレンドが急速に変化しています。

例えば、顧客※1は、購買行動において、インターネットの比較サイトで情報収集し、店舗に訪問して実際の仕様を確認した上で最終的にはECサイトで購入する等、日々の生活のあらゆるシーンで、オンライン・オフラインのチャネルを当たり前のように使い分けています。

そうした顧客の“当たり前”の変化を、迅速かつ的確に察知し対応できるか否かが、企業が競争優位性を保ち生存していく上で重要なポイントの一つとなっています。

連載第4回では、デロイトトーマツコンサルティングのデジタル領域専門サービス「デロイト デジタル」のスペシャリストが、「製造業企業に今求められているマーケティングチャネルのデジタル変革とは何か?」について、製造業企業の中でもBtoBtoC型の商取引を行うメーカーと顧客との接点の観点から考察します。

※1本稿では、消費者を指します

INDEX

- 顧客と企業の接点の現状

- 顧客の行動が高度化

- 企業側も顧客の変化を察知し対応を開始

- 製造業企業(BtoBtoCメーカー)における顧客接点強化に向けた状況

- 課題①:既存事業との兼ね合いにより新たな顧客接点の構築・強化が難しい

- 課題②:既存の顧客接点ではコンタクトの機会も少なく顧客との関係強化が難しい

- 課題③:社内の体制やノウハウ等の不足により顧客接点の強化が難しい

- 製造業企業に求められる顧客接点のデジタル変革

- 3つの課題への対応方針例

- 顧客接点のデジタル変革の基本ステップ

- VoCを基軸にした事業プロセス

- まとめ

- そのほかの連載記事(第1回~第6回)

顧客と企業の接点の現状

近年のデジタルテクノロジーの発展や普及等により、商品やサービスおよび企業に対する顧客のニーズは多様化・高度化し、さらには昨今の新型コロナウイルスの影響により生活様式や価値観も大きく変化しています。一方、商品やサービスを提供する企業側も、そうした顧客の変化を察知し、重要検討事項として対応を開始しています。

顧客の行動が高度化

顧客にとって企業との接点(チャネル)は、オンラインおよびオフラインの両面で多様化しており、時間や場所を意識することなく自身の状況に応じて最適なチャネルを選択し使い分けています。

そのようなチャネルの使い分けを当たり前のことと考えており、反対に使い分けができない場合は自然と離脱してしまうほど、商品やサービスを比較検討・選択する上で重要な要素となっています。

企業側も顧客の変化を察知し対応を開始

昨今、顧客体験(Customer Experience;CX)を競争上の差別化要因と捉えて投資を強化し、CX高度化に向けた取り組みを推進する傾向が見られます。

例えば、昨今の新型コロナウイルスの影響による顧客の価値観や生活様式の変化へ対応するため、AIを活用した顧客接点の強化等、デジタル変革を図る企業が増加傾向にあります。※2

※2当社調査「2021 グローバルコンタクトセンターサーベイ」を引用

製造業企業(BtoBtoCメーカー)における顧客接点強化に向けた状況

先述の通り、顧客の変化を察知し、CX向上を企業戦略における重要なテーマと捉えて注力する企業が増加傾向にある一方、一部の製造業企業においては、主に3つの課題から、従来の商習慣を脱却できずに後れをとっている傾向が見られます。

課題①:既存事業との兼ね合いにより新たな顧客接点の構築・強化が難しい

製造業企業の多くは、小売店への卸売り販売を中心とした商取引により、事業規模や売上規模を拡大してきたという歴史があります。

そうした成功体験や商習慣から、既存事業とカニバリゼーションが発生しないように配慮する前提であったとしても、新たな商流を構築・強化することが難しく、顧客接点(主に販売接点)を強化することに課題を持つ企業が見られます。

課題②:既存の顧客接点ではコンタクトの機会も少なく顧客との関係強化が難しい

製造業企業にとって主な顧客との接点はコンタクトセンターである場合が多く、電話やメールおよびWeb画面での問合せ等、基本的にはオペレータによる有人対応が顧客とのコミュニケーションの中心です。

そのため、事業内容によってはコンタクト機会も少なく顧客理解を加速できない、あるいは顧客属性に応じて個々に最適化された施策を実行できないといった課題を持つ企業が見られます。

課題③:社内の体制やノウハウ等の不足により顧客接点の強化が難しい

CX高度化を実現するためには、部門の垣根を超えて全社レベルで顧客視点を追求し、取り組んでいく必要があります。

一方で、こうした新たなテーマへの取り組みを開始するにあたっては、社内理解を得られなかったり、ノウハウや体制が不十分で推進力に欠けるといった課題を持つ企業が見られます。

製造業企業に求められる顧客接点のデジタル変革

顧客接点の強化には、上述した3つの課題に対応しながら、「デジタル変革」を推進することが鍵となります。デジタル変革においては、いきなり大きな投資・変革をするのではなく、まずは活用可能な既存リソースを最大限活用してスタートし、徐々に範囲を拡大・高度化していく(小さく始めて大きく育てる)ことが定石となります。

3つの課題への対応方針例

一部の製造業企業の顧客接点強化を鈍化させる原因への対策としては、例えば以下のようなアプローチが可能と考えます。

課題①への対応:既存事業に配慮した接点の強化から着手する

特に、販売接点(直販チャネル)の構築・強化を課題とする企業が多い印象です。そのような場合は、以下のような対応が良いと考えます。

- 主な顧客接点として、「集客」「接客・販売」「追客・アフターサービス」の3つの種類に分けて考える。これまでの商習慣等から、「販売」接点の強化が難しい場合は、見込み客獲得の「集客」や、既存顧客向けの「追客・アフターサービス」といった、既存事業に影響の出にくい接点の強化から着手する

- 新たにECサイト等の直販チャネルを構築する際は、既存の販売チャネルでは購入できないような商品・サービスの提供を主目的とし、既存の商流とカニバリゼーションが発生しない顧客接点とする

課題②への対応:顧客データを集め、発信の機会を作る

製造業企業は顧客との直接的な接点が限られているため、顧客データの量と質、および顧客へのアプローチ手段という点で、課題の解消が必要です。そのため、関係強化を図るには、以下のような対応が良いと考えます。

- データの“量”の確保:ユーザー登録制度を設け、購入・問合せ・修理等の主要接点で顧客データを収集する

- データの“質”の向上:異なる接点で得た同一顧客のデータを集約し、各顧客の基本属性、製品の購入・修理情報、問合せ・接点履歴等の情報を紐づける

- 顧客への発信:蓄積したデータを活用し、個々の顧客状況に応じた最適な情報(保有製品の基本的な使い方や保証期間超過後の新製品案内等)を発信する

課題③への対応:外部委託も活用し小規模プロジェクトからスタートする

組織・体制やノウハウへの課題には、以下のような対応が良いと考えます。

- 変革初期段階では、専任の部門を構築するのではなく、まずは数人のプロジェクトレベルから小規模にスタートする。そして、小さな成功体験を繰り返しつつ社内での知名度や評価を上げてから、プロジェクトメンバーの増員や組織の新設を図る

- 外部のコンサルタント等、専門家・有識者のノウハウを活用してスタートさせ、運営を行う中で知見を蓄積し、徐々に内製化を図る

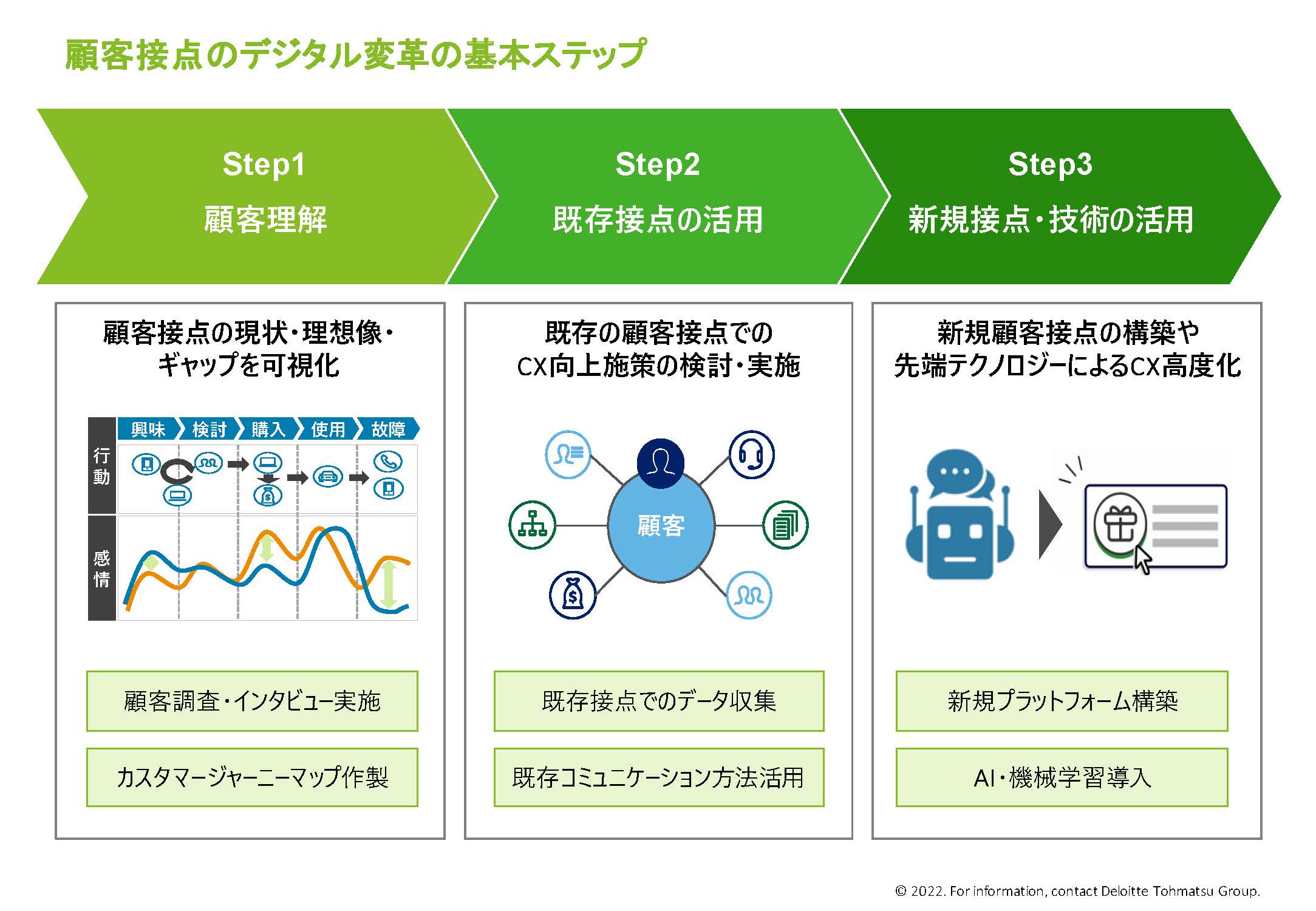

顧客接点のデジタル変革の基本ステップ

上記の課題も踏まえ、製造業企業のデジタル変革を伴う顧客接点強化は、以下3ステップが基本的なプロセスと考えます。

実行に際しては、自社の課題に応じ、必要なステップから開始する、あるいは特定の顧客接点のみに注力する等、柔軟に取り組んでいく必要があります。

拡大する

拡大するStep 1 :顧客理解

顧客接点の現状・理想像・ギャップを可視化

定量・定性調査やカスタマージャーニーマップの作製により、「現状の顧客体験」「ありたい顧客体験」を可視化し、顧客視点で課題や注力領域を整理する

例)

顧客の声(VoC;Voice of Customer)から、問合せパターン毎の顧客導線を分析し、改善点や強化すべきポイントを整理する

Step 2 :既存接点の活用

既存の顧客接点を活用したCX向上施策の検討・実施

まずは、既存のチャネルやリソースを最大限活用し、実行難易度が低く、効果の見込めそうな施策を選定し、CX高度化の成功体験を積む

例)

購入接点や問合せ接点でのユーザー登録制度を設けて顧客の保有製品・メールアドレスを取得、その製品に特化した情報(機能紹介やリコール情報)をメールで配信する

Step 3 :新規接点・技術の活用

新規顧客接点の構築や先端テクノロジーによるCXの高度化

Step 2の結果を受け、適宜、新規顧客接点の構築や新たなテクノロジーの導入により、CX高度化の効果の最大化を図る

例)

直販ECサイトを構築し、カスタムオーダー品等のEC専用商材やサブスクリプション等のEC専用サービスを提供する

VoCを基軸にした事業プロセス

顧客情報の活用方法としては、顧客接点の強化や個客アプローチのみに止まりません。

例えば、コンタクトセンターに寄せられた顧客の声を分析し、その結果を踏まえて、商品やサービスの改善に繋げたり、顧客評価をもとに各種施策の効果測定をしたり、VoCを基軸として事業活動をしていくことで顧客の変化に継続的に対応し、競争優位性を維持していく必要があります。

まとめ

昨今のデジタルテクノロジーの進展や、近年の新型コロナウイルスの影響をはじめとした目まぐるしい環境変化の中、企業が競争優位性を維持し続けるためには、デジタルの活用を前提にした顧客接点強化やCX高度化を避けては通れません。

今回着目した製造業企業(BtoBtoCメーカー)においては、特有の課題・障壁も想定されますが、可能な範囲から小規模にスタートし、成功体験を積んで徐々に規模の拡大や施策の高度化を図ることが最適なアプローチと考えます。

■執筆者プロフィール

水木 一貴(みずき かずたか)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアコンサルタント

大手メーカー、大手ERPシステムベンダーを経て現職。EC事業の新規立ち上げから事業規模拡大までの領域を専門に、デジタルマーケティングや顧客接点の高度化の支援に従事。

■執筆者プロフィール

香川 沙織(かがわ さおり)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアコンサルタント

国内・英国にてBtoC商材の企画・マーケティングを経験後現職。データ分析を強みに、デジタルマーケティング推進・顧客体験向上・ロイヤルティ形成の支援に従事。