サイト内の現在位置

企業概要

- 業種:製造業

- 従業員数:300人

- 導入の経緯:工場の新設・移転に伴い新しい入退室管理システムの導入を検討している

導入背景・課題

- 工場の新設・移転に伴い、新しい入退室管理システムを探している

- 部品や製品の搬入搬出が頻繁にあるため、ハンズフリーの入退室が求められる

- 食品製造や半導体製造など異物の混入防止のため、入室時の所持品を減らしたい

- 危険物倉庫や危険エリアが存在するため、高いセキュリティ性が求められる

- 品質検査などの資格が必要な作業を、無資格者も作業できてしまう環境に問題がある

- 顧客の要望の納期に間に合わせるために多忙な有資格者のかわりに無資格の従業員が作業してしまう

- 工場内に新しくネットワークを敷設することは難しい

- セキュリティが高く従業員が使いやすいものがいい

- 従業員のICカード忘れや紛失が発生している

- 入室資格がない部屋に資格がある社員が同行、または社員証を貸すことで入室できてしまうことに問題を感じている

- 認証と同時に勤怠実績の登録をしたい

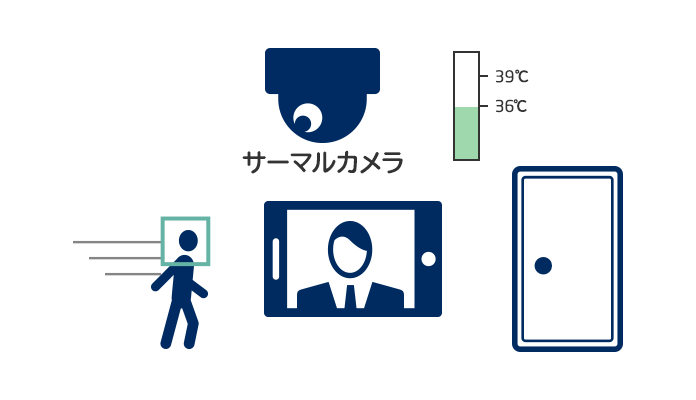

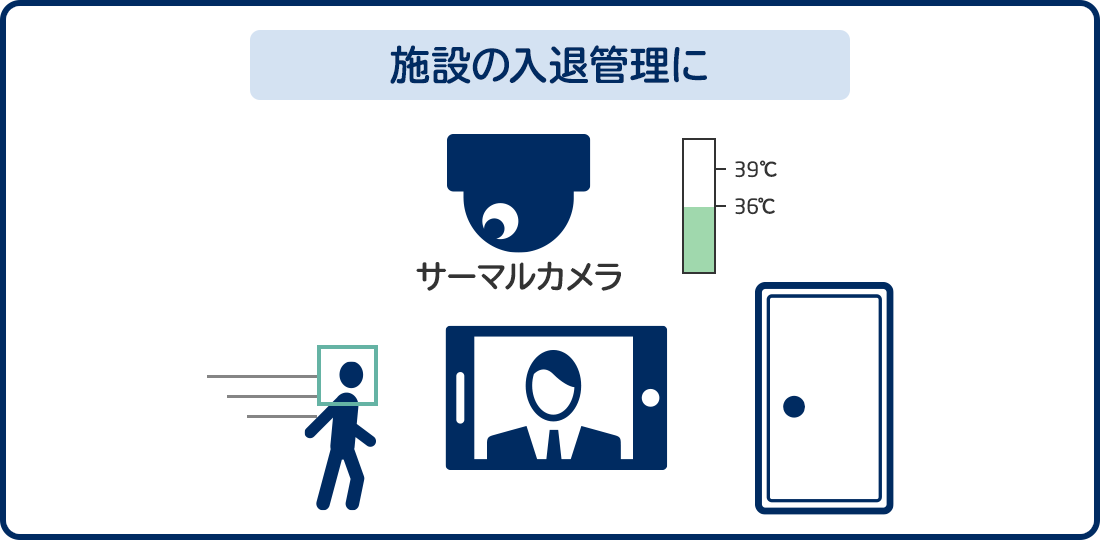

- 出社時は検温と従業員の体温確認をしているので管理を効率化したい

- 感染症対策のため衛生的な製品がよい

顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATOで製造業の課題を解決

安心・安全な工場のあるべき姿

安心・安全な工場にするために解決すべきこと

従業員の新型コロナ

ウイルス感染リスク

- 従業員感染による事業停止期間の発生

- 濃厚接触者の特定のため多大な工数の発生

非接触の入室と体の表面温度

測定による感染リスクの低下

有資格者の検査実施

- 無資格者の品質検査による信用低下

確実な本人確認と

作業実施の確証提出

セキュリティ向上

勤怠管理入力自動化

- 煩雑な勤怠管理

- カードの貸し借りによるセキュリティの低下

顔認証による共連れ入室防止と

勤怠管理の簡素化

安心・安全な環境づくり/省人化

- 現状

-

ICカードを用いた入退室管理。スタッフが対面での表面温度測定を実施 → 接触・対面での入退室・検温

- 課題

-

ICカード紛失や複製、接触・飛沫感染のリスク

- ICカードの不正利用による部外者の侵入リスク(紛失、他人への貸し借り等)

- 指静脈の認証機器に触れる必要があるため、接触感染のリスク有

- 検温担当スタッフは多くの従業員と近距離でやり取りを行うため飛沫感染のリスク有

- 解決策

-

顔認証による入退室管理

- 出入口に設置したカメラで顔認証し扉を開錠

- メリット

-

不正入室の防止・非接触での扉開錠を実現

- ICカードの紛失や不正利用の低減(生体検知機能による不正認証の防止、画像付きの顔認証履歴)

- 顔をカメラにかざすことで顔認証を実施するため、認証機器に非接触

- 顔認証のタイミングで同時に表面温度測定が行えるので、対面での検温が不要

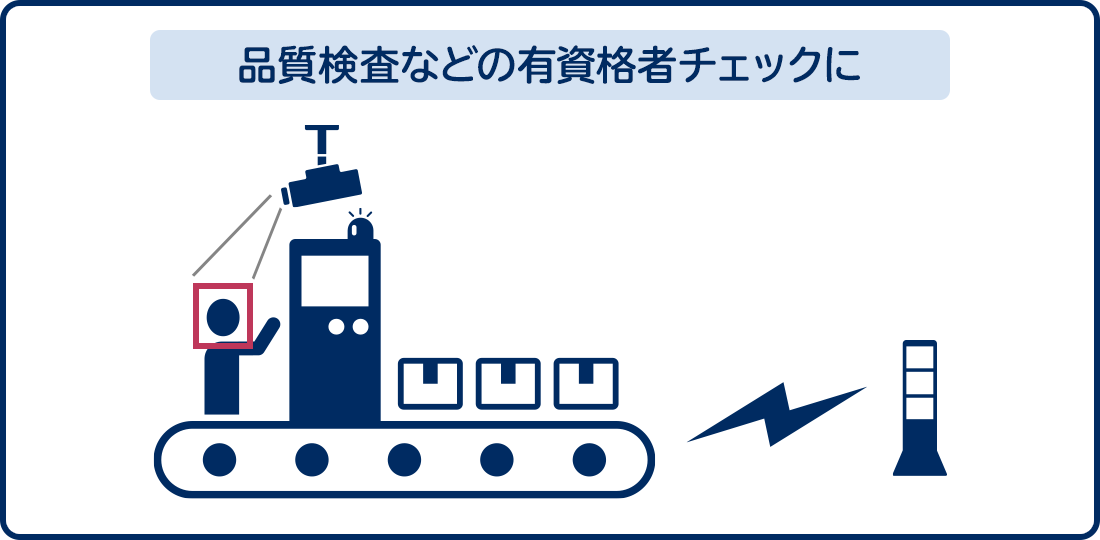

品質管理強化/検査エビデンス

- 現状

-

担当者が常時作業場所にいて有資格者が作業しているかをチェック → エビデンスが属人的な物となる

- 課題

-

有資格者をチェックをする工数が発生。チェックをする際には有資格者全員の顔と名前を覚えることが必要

- 資格者のなりすましを防止するためには作業前後のみならず、作業中にもチェックが必要

- 間違いがあってはならないため、チェックする人は有資格者全員の顔と名前を記憶することが必要

- 製品製造の無資格者による最終チェックを、防止する方法が必要

- 解決策

-

作業前後に顔認証を行うことで有資格者チェック

- 機器の近くに設置したカメラで作業前後に顔認証

- メリット

-

顔認証ログをエビデンスに、正確なデータの提供

- 顔認証で誰が作業をしているのかチェックできるため、無資格者の作業を防止

- 顔認証のログは書き換えができないため、有資格者チェックの確証として利用

製造業における品質管理機能のソリューションはこちら

顔認証なりすまし防止ソリューション「製造業向け活用シーン」

顔認証を用いて、製造ライン・検査工程における有資格本人確認を、

データベースやネットワークを構築せずに実現できます。

働き方改革/効率化

- 現状

-

各従業員がカードや静脈認証、手入力で打刻 → 何かに触れながらの打刻

- 課題

-

寒い日には多くの方が静脈を正しく認証できない、虚偽申告のリスク

- 寒い日に屋外で静脈認証しようとすると認証されないことがあるため、勤怠入力漏れが発生

- カードを持たせると設備機器に巻き込まれ事故につながるリスクが存在

- 手入力する場合、実際の作業時間と異なる時間での不正入力

- 解決策

-

入口の扉で顔認証を行うことで正確な出退勤時間を管理

- 顔認証による入退室のタイミングを出退勤時刻として管理

- メリット

-

顔認証を利用することで、従業員の正確な出退勤時刻を管理

- 入退室のタイミングを出退勤時刻として自動的に勤怠管理システムへ打刻することで虚偽申告を防止

- データの書き換えができないので、管理者の作業効率化を実現

- 作業時間を管理できるので、各作業者の作業効率を分析し成長度合いを確認することが可能に

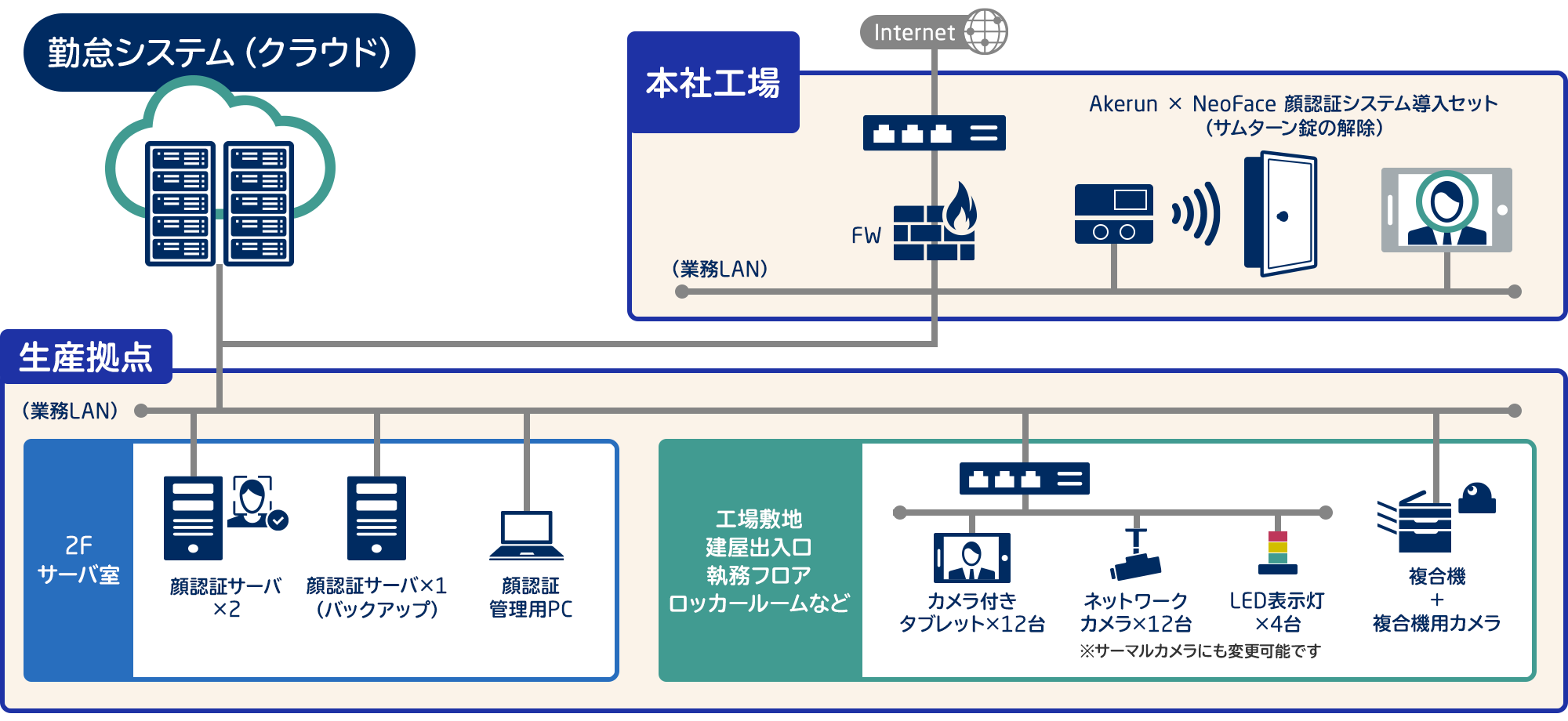

顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATO 製造業向け導入概要

出入り口に顔認証機器を2か所設置(入室側/退室側)

入室時に顔認証+体の表面温度測定で入室、退室時には顔認証のみで退室

出退勤情報や残業申請を顔認証時の情報から登録

1日のうち最も早い認証時刻を出勤、最も遅い認証時刻を退出として勤怠管理システムと連携

検査端末に顔認証機能を組込み

本人でなければ検査システムにログインできないので資格保持者以外は作業できない仕組みを構築

顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATO システム構成例

工場全体の入退を顔認証で統一。「ハンズフリー」で安心安全かつ働きやすい環境を実現。

1 入退室管理

- 出入口扉の電子錠の開錠

- KAOATOによる顔認証データとの照合結果を電子錠に連携し、認証OKの場合に開錠。認証OKとなった画像を自動追加することで次回以降の認証スコアが向上

- LED表示

- 認証結果をLED表示灯に表示。

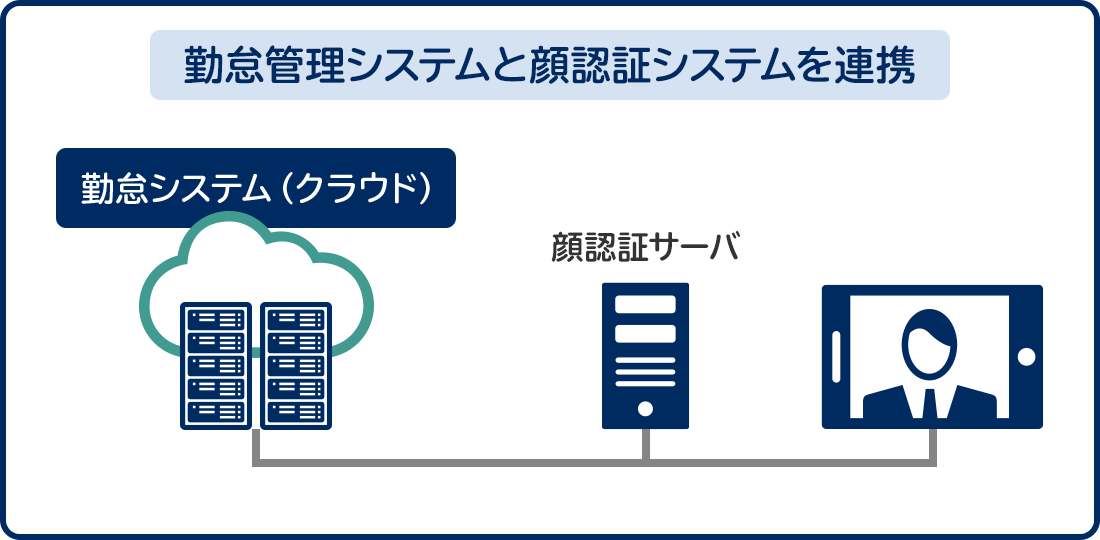

2 勤怠管理システム連携

- 出退勤ログを勤怠システムへ連携

- 更衣室の出口に設置したタブレットでの認証時に出勤/退勤を入力し、その際に出力される認証結果のログ(CSVファイル)を日次バッチ処理でサーバに収集し勤怠管理システムへ提供

- 従業員の表面温度を測定し、結果をシステムに登録

3 残業申請

- 出退勤ログを勤怠システムへ連携

- 現場のタブレットで残業開始/終了を入力し、その際に出力される認証結果のログ(CSVファイル)を日次バッチ処理でサーバに収集し勤怠管理システムへ提供

4 複合機連携

- KAOATO認証結果を複合機に連携

- 複合機に付属のIPカメラの顔認証データをKAOATOで照合し結果を複合機に連携

5 監視

- 監視カメラのデータ蓄積

- 監視カメラの画像データをサーバに蓄積。

6 検査端末に顔認証を組込み

- 検査端末に顔認証による本人機能を組込み

- 本人でなければ検査システムにログインできないので資格保持者以外は作業できない仕組みを構築

顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATO 導入効果

![]()

セキュリティ向上

- 社員の共連れができなくなりセキュリティ強度が向上

![]()

品質管理強化・エビデンス提出

- 作業前後に顔認証を行うことで有資格者チェックを行うことで確実な本人確認と作業実施の確証提出

![]()

利便性向上

- 入室時に勤怠・表面温度チェック結果登録を自動で行うことにより、登録側・管理側ともに利便性が向上

![]()

衛生面向上

- 機器に接触することなく、認証・表面温度測定・勤怠登録・ドア開錠

- 出勤管理に体の表面温度測定結果データを記録でき、管理者の確認が容易

顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATOについて、概要から何ができるのか、顔認証の適用分野などこちらで詳しく説明しております。

入退室管理で顔認証が選ばれている理由や、中でもBio-IDiom KAOATOが何故選ばれているのかをこちらで詳しく説明しております。

NECの顔認証だからできる入退室・来客管理導入の成功の掟を無料でダウンロードいただけます。

入退室でカードの貸し借りや、既存の勤怠システムをうまく連携できない、など入退室管理の課題を多く伺います。顔認証の入退室管理システムで多くの実績のあるBio-IDiom KAOATOを活用した入退室・来客管理を導入・運用する際のポイントを事例を交えてご紹介します。

顔認証パッケージソフトウェア

Bio-IDiom KAOATO「Bio-IDiom KAOATO」はあらかじめデータベースに登録した人物の顔画像と、カメラが捉えた人物の顔画像を高速・高精度に自動照合します。世界No.1※評価の顔認証エンジンを搭載した顔認証パッケージソフトウェアです。入退室管理・本人確認などの用途などで多く導入いただいております。

顔認証なりすまし防止

ソリューション「なりすまし防止ソリューション」は顔とQRコードを照合して認証します。顔認証をスマートデバイス内で実施するため、機器やデータベースが不要となり、簡単、安全、高い精度の本人確認を実現します。

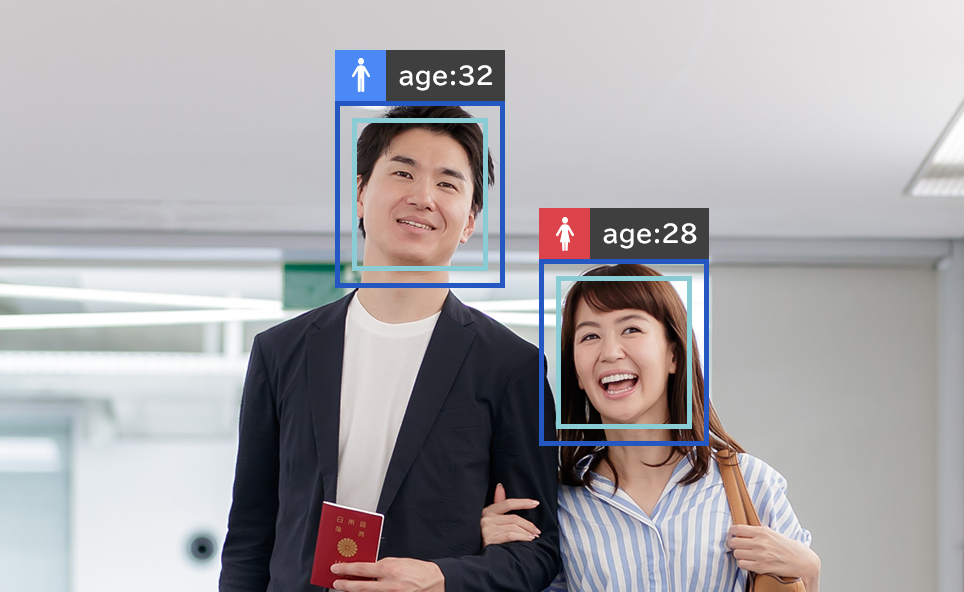

画像による人物像分析システム

FieldAnalyst「FieldAnalyst」は、画像から自動で人物・顔を検出し、性別/年齢/マスク装着有無などを推定する画像認識技術を活用した製品です。建物やイベント会場などで入退場数の流れを把握することが可能です。

※米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得

NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

ご購入前のご相談・お問い合わせ ダウンロード