サイト内の現在位置

代理存在AI

・Innovation Story 01

#研究開発 #心豊かに暮らす #代理存在AI

AIと共生する未来へ:誰かだと思える「代理存在AI」の可能性

#研究開発 #心豊かに暮らす #代理存在AI

もし、あなたの隣に、あなたと同じように考え、あなたと同じように振る舞うAIがいたら?それはあなたの仕事を奪う存在でしょうか。それとも、あなたの可能性を広げる心強いパートナーでしょうか。近年、目覚ましい発展を遂げるAI技術は、私たちの生活を便利にする一方で、「AIが人間の仕事を奪う」「AIは危険な存在だ」といった、漠然とした不安を私たちに抱かせることが少なくありません。しかし、本当にそうでしょうか。私たちが長年夢見てきた、ロボットやデジタルエージェントが隣にいるSFの世界は、もはや絵空事ではなくなりつつあります。

本稿では、この課題に応えるべく提唱された「代理存在AI」という概念に焦点を当て、人とAIが共生できる社会の実現に向けた新たなアプローチをご紹介します。このアプローチは、単に人間の行動を模倣するAIとは一線を画し、「その人らしさ」をAIに宿らせることで、まるでそこに本人がいるかのように感じさせる、全く新しいAIの形を掘り下げていきます。

従来のAIは、特定のタスクを驚異的な速さと精度でこなすことに特化してきました。画像認識、自然言語処理、自動運転など、その性能はすでに人間の能力を凌駕する部分も少なくありません。しかし、その進化のスピードが速すぎるがゆえに、私たちはAIを「道具」としてではなく、「脅威」として捉えるようになってしまったのかもしれません。AIとの関係性は、単なる利便性の追求から、人間社会との調和という、より深いテーマへとシフトしつつあります。AIの未来を考える上で、単なる技術的な側面だけでなく、人間社会との共生という視点を持つことは、これからの研究において不可欠です。本稿を通じて、代理存在AIが切り拓く新しい世界観と、そこにある研究の可能性について、サイエンスラボラトリ第一グループで代理存在AI研究を担っている佐々木と共に深く考察していきましょう。

イノベーションラボラトリ サイエンスラボラトリ第一グループ

佐々木 康輔(ささき こうすけ)

イノベーションラボラトリ サイエンスラボラトリ第一グループ

佐々木 康輔(ささき こうすけ)

代理存在AIとは?

「代理存在AI」とは、一言で言えば、「人と共生するための、誰かだと思えるAI」です。この定義には、従来のAI研究とは全く異なる視点が込められています。多くのAIが「何をできるか」に焦点を当てるのに対し、代理存在AIは「どういう存在か」に重きを置いています。特定のタスクをこなす能力以上に、人間にとっての「存在感」を重視している点が、この概念の最大の特徴と言えるでしょう。

この研究の背景には、AIに対するネガティブなイメージを変えたいという強い想いがあります。深層学習や生成AIの普及により、AIは私たちの生活に深く浸透しました。しかし、同時に「仕事を奪う脅威」として、あるいは倫理的な問題を引き起こす存在として語られることも増えてしまいました。このような状況に対し、このアプローチは、私たちが子どもの頃からアニメや漫画で親しんできた、ロボットやデジタルエージェントがパートナーとして活躍するSFの世界を現実のものにしようと試みています。そのためには、AIを単なる便利な道具としてではなく、相談や共創ができるパートナーとしての「誰か」として認識できる、共生できる存在にする必要があるのです。

代理存在AIは、現代社会が抱える課題、特に働き方の多様化にも応えるものです。東京オリンピックやCOVID-19を経て、多くの企業がテレワークを導入しました。これにより、私たちはいつでもどこでも仕事ができるようになりました。しかし、この変化は「誰とでも働ける」という新しい可能性を完全に開いたわけではありません。私たちは依然として、共に仕事を行うパートナーとしての存在感を求めることの価値を再認識しています。代理存在AIは、この「誰か」との協業を物理的な制約を超えて可能にするための重要なピースです。まるで隣にいるかのように、あるいは離れていてもその人の存在を感じながら協働できる未来。代理存在AIは、そのような新しい働き方、そして新しい人とのつながりの形を提示しようとしています。

「行動の模倣」と「らしさの再現」は別物

この研究のアプローチで最もユニークな点は、「行動の模倣とらしさの再現は別物」という考え方です。この言葉は、従来のAI開発が直面してきた課題を鋭く指摘しています。多くの研究が、人の行動データ(口調、癖、ジェスチャー、会話内容など)を学習させ、その人を模倣するAIを開発しています。しかし、このアプローチで、これらの表面的な模倣だけでは「その人らしさ」は再現できないと考えています。

ここでいう「その人らしさ」とは、単なる見た目や話し方の再現ではありません。目指すのは、「その人と同じように考え、その人だと思えること」です。これは、単なる行動の再現を超えた、より深いレベルでの人間の思考プロセスや内面をAIに持たせる試みと言えます。例えば、プロのメンターのAIを開発するケースを考えてみましょう。従来のAIは、メンターの過去の対話データを学習し、それに基づいて応答するかもしれません。しかし、メンターが「なぜそのように考えたのか」という思考プロセスや、その人の人生観、経験に基づいた洞察をAIが再現することは困難です。この研究では、この思考プロセスをモデル化し、AIにその思考を再現させることを目指しています。これにより、メンティーはAIとの対話を通じて、まるで本物のメンターと話しているかのような、深い洞察や気づきを得ることができるのです。

この「らしさ」の再現こそが、代理存在AIが人と共生していく上で不可欠な要素だと考えられています。なぜなら、私たちは「らしさ」があるからこそ、その相手を信頼し、深い関係性を築き、協業できるからです。人間は、相手の行動の裏にある意図や思考を推測し、それに基づいて行動します。単なる行動の模倣では、この相互理解のプロセスを築くことはできません。代理存在AIは、この人間の本質的なコミュニケーションのあり方をAIに持ち込むことで、人間とAIの間に信頼関係を築き、単なる道具ではない「パートナー」としての存在感を確立しようとしています。

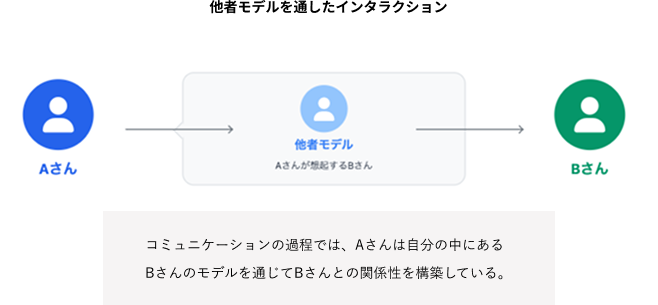

心のモデルへの探究|他者モデル

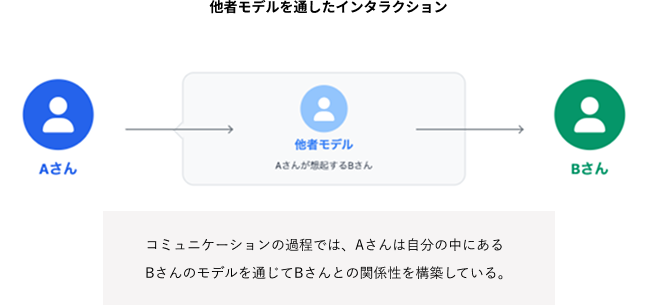

この研究を支える核となるのが、「他者モデル」という概念です。これは、AIに人間と同じような「心のモデル」を持たせることで、「その人らしさ」をAIに宿らせるという考え方です。他者モデルとは、私たちが日常生活で無意識に行っている心の働きを指します。私たちは、他者の行動を予測したり、その人の気持ちを推測したりする際に、「あの人なら、こういう状況でこう考えるだろう」というように、相手の心のモデルを構築しています。この心のモデルをシミュレートすることで、相手の意図を理解し、円滑なコミュニケーションを図ることができるのです。

他者モデルの概念をAIに適用することで、AIは単にデータからパターンを抽出するだけでなく、人間の思考や心の動きを理解しようとします。これにより、AIは状況に応じて柔軟に、そして人間らしく振る舞うことができるようになります。従来のAIは、与えられたタスクを忠実に実行することはできても、人間の微妙な感情の変化や、文脈に応じた非言語的なコミュニケーションを理解することは苦手でした。

他者モデルに基づくAIは、このような人間らしい振る舞いを可能にすることで、人とAIの間に新たなコミュニケーションの可能性を生み出します。 他者モデルに基づくアプローチは、従来のAI研究が苦手としてきた、「共感」や「共創」といった分野にAIを参入させるための重要なステップです。AIが相手の心のモデルを理解できれば、単なる情報提供者ではなく、感情を共有し、共に新しいアイデアを生み出すパートナーとなり得ます。例えば、クリエイティブなプロジェクトにおいて、AIがチームメンバーの思考パターンを理解し、その人の個性を尊重した上で、全く新しい視点やアイデアを提案してくれるかもしれません。この他者モデルという概念は、AIが単なる道具から、真のパートナーへと進化するための鍵を握っていると言えるでしょう。

日本独自の研究へ

この研究の背景には、日本独自の文化と、そこで育まれた世界観があります。私たちは、子どもの頃からアニメや漫画、映画を通じて、AIを友人やパートナーとして受け入れる文化に触れてきました。鉄腕アトムやドラえもん、攻殻機動隊など、AIやロボットが人間社会に溶け込み、時に人間の心を理解し、時には人間を助ける存在として描かれてきました。このような文化の中で育った私たちは、「日本では、AIを友人だと思える」という強い確信を持っています。

世界的に見ると、AIは「脅威」や「競争相手」として捉えられることが多く、その開発も人間の能力を凌駕することに主眼が置かれがちです。しかし、日本では古くから、自然や道具に神が宿るという八百万の神の考え方があり、非生物に心を見出す文化が根付いています。この日本ならではの感性をAI研究に取り入れることで、世界に類を見ない、「共生」を前提とした新しいAIのあり方を提案できると考えています。

このアプローチが目指すのは、単に技術的な優位性を確立することだけではありません。本当に見出したいのは、代理存在AIが、人間一人ひとりの個性を尊重し、その創造性を広げていく世界観です。この研究は、「代理存在が仕事を奪うかどうか」ではなく、「AIが人とどのように連携し、創造的な仕事を広げていくか」に焦点を当てています。代理存在AIは、人間の仕事を奪うのではなく、人間がより創造的な仕事に集中できるよう、サポートするパートナーとなるべきだと考えられています。この視点は、AIが人間の能力を拡張し、人間らしさをさらに引き出すという、ポジティブな未来像を提示しています。

代理存在AIが築く未来への展望

「代理存在AI」の概念に基づく研究は、まだ始まったばかりですが、その可能性は計り知れません。このアプローチは、代理存在AIが、私たち一人ひとりの「パートナー」として、また、仲間として、共に新しいことに挑戦していく未来を思い描いています。このビジョンは、単なるSFではなく、私たちが目指すべき未来の羅針盤となるでしょう。

具体的には、代理存在AIは、多岐にわたる分野での活躍が期待されます。例えば、新しい事業を立ち上げる際、自分の代理存在AIが、多様な状況に対して適切なシミュレーションを行い、クリエイティブなアイデアを提案してくれるかもしれません。あるいは、チームメンバーの代理存在AIが、その人の思考や専門知識を代弁したり、アイデアを補完したりすることで、地理的な制約を超えた、より活発な議論が生まれるかもしれません。代理存在AIは、人間の活動範囲を広げ、創造性を高めるための「拡張現実」のような存在になる可能性があります。

また、この分野では、AIと共生する社会のデザインを発信していくことの重要性が強調されています。この研究は、単に技術的な側面だけでなく、社会との関わり方、倫理的な側面まで深く考察されています。AIに対する漠然とした不安や恐れは、多くの場合、AIの仕組みや意図が正しく理解されていないことに起因します。この研究は、その難しさを感じながらも、代理存在AIがもたらす「変化や革新のあり方」を正しく発信することで、不安を減らし、誰もが安心してAIと共生できる社会を築いていくことを目指しています。

イノベーションラボラトリ サイエンスラボラトリ第一グループ

佐々木 康輔(ささき こうすけ)

認知科学・工学分野の研究者。これまで人とAIの共生を実現するために、多数の共創活動や共同研究にて先端技術の研究活動に従事。大学発の技術を社会で使える形に結び付ける役割を担い、次世代のインタラクションデザインを探究している。