サイト内の現在位置

イノベーションマネジメントシステム

・Innovation Story 09

#事業開発 #イノベーションマネジメントシステム

天才の閃きに頼らない、イノベーションを生み出す組織の仕組み

#事業開発 #イノベーションマネジメントシステム

「イノベーション」と聞くと、一人の天才が閃いたアイデアや、予測不能な偶然から生まれるものだと考える人が多いかもしれません。しかし、本当に持続的にイノベーションを生み出し続ける企業は、決して偶然に頼っているわけではありません。そこには、アイデアの創出から事業化、そして社会実装に至るまでのプロセス全体を、組織的に管理し、最適化するための「仕組み」が存在します。この仕組みは、特定の個人に依存することなく、誰が担当しても一定の質を保ったアウトプットを生み出し、組織全体でイノベーションを実践できる文化を育みます。

本稿では、イノベーションを「実験」と捉えるイノベーションラボラトリのイノベーションマネジメントシステム(IMS)を構築する活動を紹介します。この活動は、単に新しい技術やサービスを生み出すだけでなく、そのプロセスそのものを改善し続けることを目的としています。IMSは、企業が成長の限界に直面した際だけでなく、持続的に価値を生み出し続けるための基盤となるでしょう。その仕組みづくりの実態を事業推進グループの池田と共にご紹介いたします。

イノベーションラボラトリ 事業推進グループ

池田 和典(いけだ かずのり)

イノベーションラボラトリ 事業推進グループ

池田 和典(いけだ かずのり)

IMS構築の紹介|事業開発を体系化する「イノベーションのPDCA」

IMSとは、新しい事業の実現を目指し、事業開発活動全体を支援するための組織的な仕組みです。これはアイデア募集や新規事業の立ち上げにとどまらず、リーダーシップや支援体制、人材育成など、プロセス全体を網羅しています。

イノベーションラボラトリのIMSは、国際標準であるISO56001に準拠しています。この規格は、不確実性の高いイノベーションを、PDCA(計画→実行→評価→改善)サイクルとして捉え、各段階で何をすべきかを明確にすることで、属人的になりがちな事業開発を、再現性のある組織活動へと転換させます。この活動が導入された背景には、事業開発の現場が抱える共通の課題があります。事業開発プロセスにおける共通言語や評価のガイドラインがなく、各段階で何をすべきかについての理解が統一されていないという問題が顕在化していました。IMSは、この課題を解決するため、事業開発の各段階で実施すべきことや評価基準を制定し、組織全体でイノベーションを実践できる文化を醸成することを目指しています。さらに、組織横断的、戦略的、かつ継続できるプロセスとして定着させることで、独自の事業を生み出し続ける基盤を築くことにつながります。

イノベーションラボラトリが行うIMSの特徴|「実験」としての事業開発を実践する

現在構築しているIMSは、イノベーションを「実験」と捉え、仮説検証を繰り返す独自の哲学に基づいています。この活動は、以下の3つの特徴を持っています。

- ISO56001の理念を導入した組織全体で展開できるプロセス

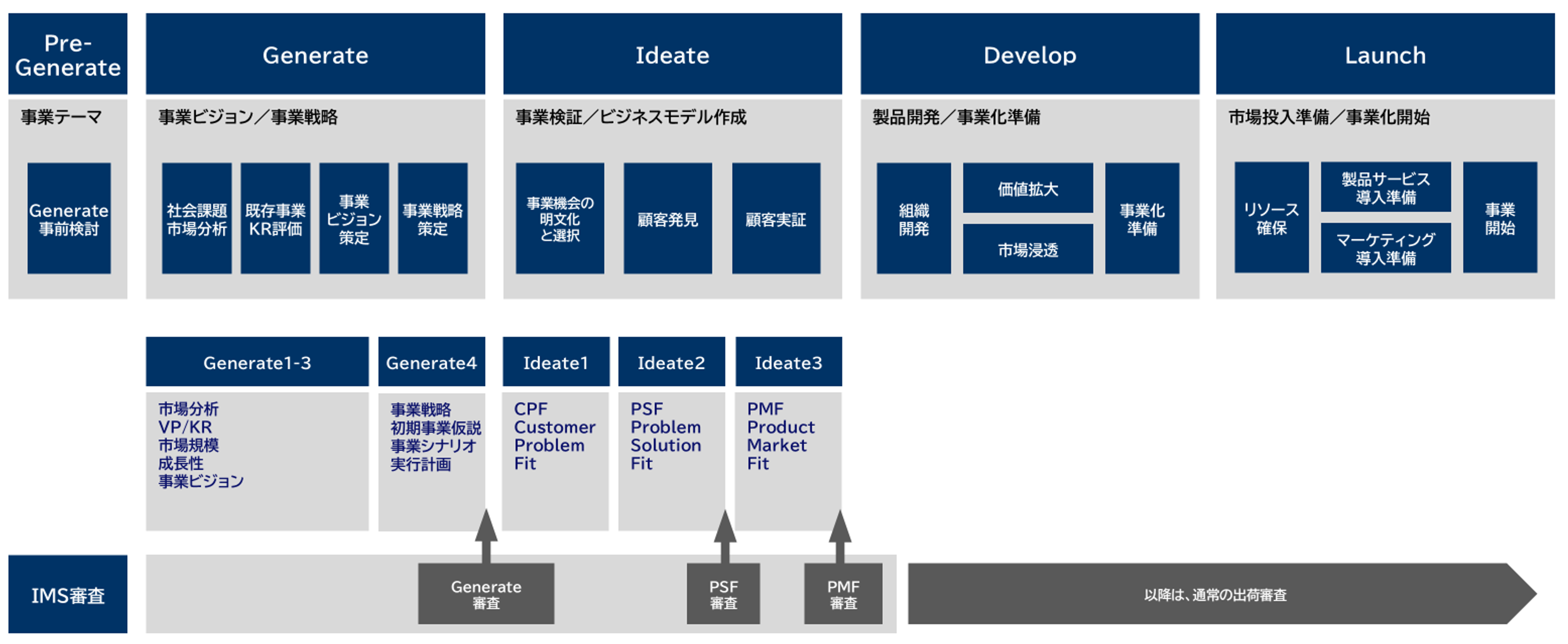

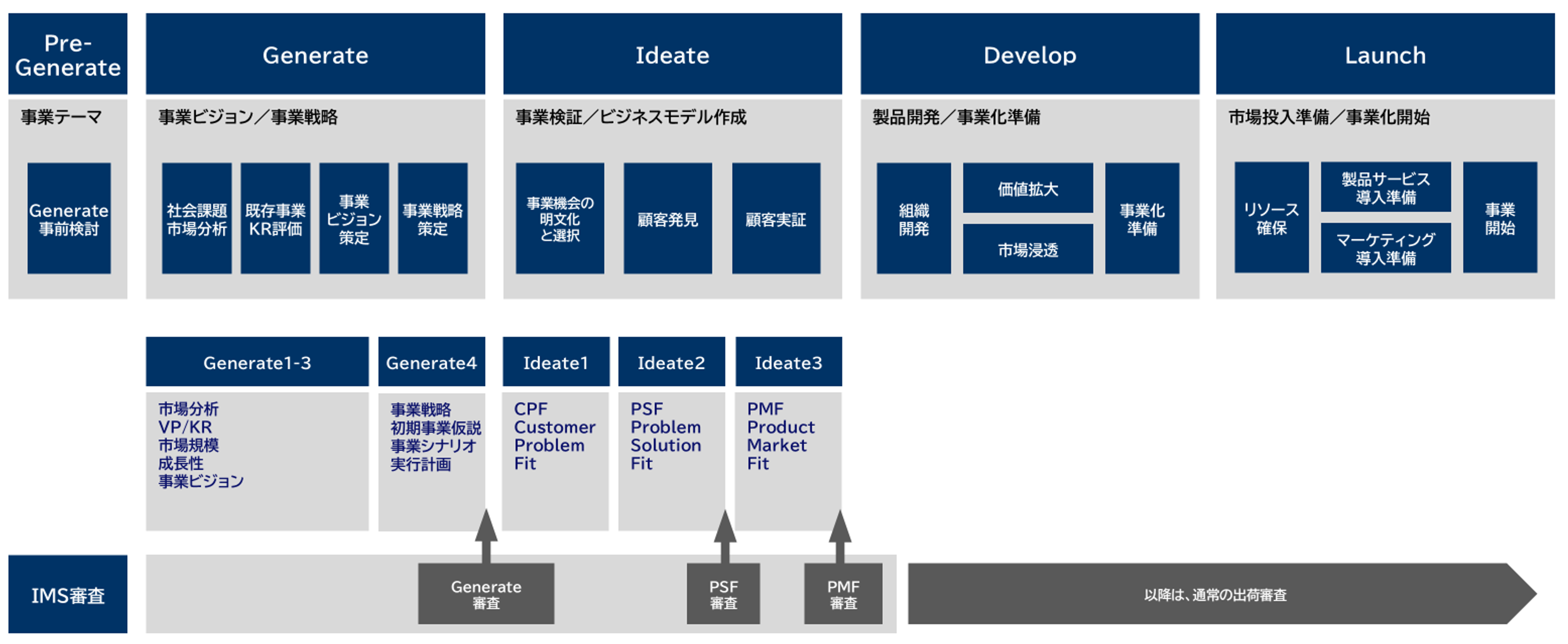

IMSは、イノベーションラボラトリの従来の事業開発プロセスに、国際標準であるISO56001の理念を導入しアップデートしています。具体的には、従来の5つのステップ(Pre-Generate、Generate、Ideate、Develop、Launch)ごとに評価基準を明確化し、属人性を低減し、組織全体で展開できる再現性のある仕組みに変えています。

- トップダウンとボトムアップの融合

IMSを定着させる上では、トップマネジメントの理解と支援が不可欠です。イノベーションラボラトリでは、組織トップがIMSを理解し率先して重要性を発信しています。一方で、現場の事業開発メンバーからのフィードバックを定期的に収集する「アセスメント」も実施しています。このトップダウンとボトムアップのアプローチを融合させることで、IMSをより実践的な仕組みとして構築しています。

- 多様な外部組織との連携

IMSの仕組みづくりのプロセスでは、社内の取り組みに留まらず、外部の専門家や組織との連携を通じて常に進化を続けています。NEC-X(北米に拠点を置くベンチャー支援会社)との情報交換、JIN(Japan Innovation Network)が主催するイベントへの参加を通じて、他の企業のイノベーションの取り組みからIMSをブラッシュアップし、社内だけでは得られない新しい視点をもたらしています。

IMSの導入と具体施策|事業開発の「PDCA」を回す

IMSは、以下のように事業開発プロセスで具体的な取り組みを行い、常にアップデートしています

- プロセスの整備とアセスメントの実施

2023年下期にプロセスを検討し、2024年度から実施を開始しました。このプロセスは一度決めて終わりではなく、継続的に見直しが行われています。また、IMSの定着度を測るため、事業開発メンバーを対象とした定期的なアセスメントも実施しています。

- 事業案のブラッシュアップ支援

事業案の質を向上させるため、外部の有識者を招いたプロセス審査や壁打ち会を実施。これにより、事業開発メンバーは客観的な視点から事業案を見直すことができます。また、これまでは長期間かかっていた実証実験を、3ヶ月単位のサイクルで回すことで、サービス提供までのスピードアップも図っています。

- 人材育成と共通言語の浸透

IMSの浸透には、プロセスを理解し実行できる人材の育成が不可欠です。しかし、社内アンケートの結果から、プロセスがまだ十分に浸透していないという課題も見えてきました。この課題を乗り越えるため、IMSを共通言語として組織全体で共有し、誰もが事業開発プロセスを理解し、実行できる文化を育むことを目指しています。

IMS構築の魅力と課題|成長への確信と乗り越えるべき壁

IMS構築の取り組みは、事業開発を加速させる大きな魅力を持つ一方で、課題にも直面します。

- 魅力:組織的な知の創造

IMS構築の最大の魅力は、「知的資産の形式知化」と「知のアーカイブ化」です。事業開発プロセスで得られた成功事例や失敗の教訓、思考プロセスが記録・蓄積され、特定の個人に依存することなく、次の事業開発に活かせる組織的な知恵となります。これは、全社員がその恩恵を受けられる「事業開発の教科書」を自分たちで作り上げているようなものです。

- 課題:文化の変革と評価の難しさ

一方で、IMSの導入は事業開発における文化的慣習の変革を求められるため、大きな課題を伴います。特に、新規事業の成果がすぐに数値化されにくいため、IMS実施における投資対効果(ROI)を説明することは容易ではありません。そのため、定期的なマネジメントレビューを実施し、進捗や成果を確認するプロセスとして定めています。

今後の展望|IMSの未来と社会に伝えるべきこと

本活動が今後目指すのは、IMSをさらに発展させ、事業開発だけではなく研究開発にも適用することです。これにより、組織全体で新しい価値を生み出す環境づくりを目指しています。また、IMSを探究し続けることは自社の成長のみならず、IMSが共通言語として機能することで、他の企業とのコラボレーションができ相互に良い結果を得られるのでは、と考えています。

「事業開発とは、真摯に実験を繰り返すこと」、「誰にでも再現可能な仕組みによって、イノベーションは起こせる」という考えに基づいたこの取り組みによって、事業創出を加速させるための強力な仕組みを得られることを示したいです。

イノベーションラボラトリ 事業推進グループ

池田 和典(いけだ かずのり)

大手物流企業のシステム子会社に約10年間、物流関連システムのソフトウェア開発に従事。2009年にNECソリューションイノベータ株式会社(当時の社名はNECソフト)へ転職し、以降10年以上にわたり、新規事業創出事業に携わる事業を担当。

2022年からは現在の事業推進グループにおいて、新規事業開発のメンター業務や事業性評価算出を担当。さらに、Innovation Management System(IMS)の定着推進や、ISO56001認証取得にも取り組んでいます