サイト内の現在位置

【 チャットボット+AI 】

自動化で人手を解放し生産性向上の

成果を出すイノベータ。

- オペレーションコスト

- 4.7 億円/年 削減

-

データと事例から見るホワイトペーパーを

DX障壁の超え方

ダウンロード -

事例に関して詳しく聞く10/14

ウェビナー開催

人手のかかる身近な業務上の悩みを自動化で解決

年間約4.7億円の

オペレーションコスト削減

オペレーションコスト削減

異動が多い時期になると、引っ越しや各種手続きに関する問い合わせの電話がスタッフ部門に殺到していた。NECソリューションイノベータの事業支援部は1日80件以上の電話を受けることもあり、その対応に追われて本来の業務が滞るという悩みを抱えてきた。そこで2018年3月、人工知能(AI)によって問い合わせに自動応答するチャットボットを開発して社内公開。その後、電話対応を激減させ、これにより年間約4.7億円に上るコスト削減を達成している。クラウドサービスを基にしているが、システム開発者とそれを運用するスタッフが密に協力し、知恵とアイデアを出し合うことで実効力のあるシステムを開発できたという。双方のキーパーソンに、当時の成功の秘訣を聞いた。

- 課題

- 異動の多い時期になると、スタッフ部門への問い合わせが急増。事業支援部だけでも1日80件を超えることもあり、電話対応に追われて本来の業務に支障が出ていた。

- 成果

- AIを使用したチャットボットによる自動応答システムを開発。電話による問い合わせが激減し、年間約4.7億円のオペレーションコストを削減。DXの成功体験となった。

電話による問い合わせが1日80件以上。

本業への支障も

人財企画部 シニアマネージャー 丸岡 晶 氏

丸岡開発当時在籍していた事業支援部は、スタッフ部門の中でも総務部門のような役割を担っています。転勤時の引っ越しや社宅の手続き、各種手当の申請など、社員からよく電話で問い合わせを受けていました。繁忙期になると1日80件以上の問い合わせが来ることもあり、その対応に追われて本業に支障をきたすことも多々ありました。なんとか改善できないかと考えていたところ、AIによるチャットボットで顧客向け自動応答の仕組みを構築した企業事例を知りました。これを社内向けに応用し、100%でなくても、多くの問い合わせを自動応答で処理できるのなら助かると考えました。そこで、当時情報システム部に在籍していた福井さんに相談してみたわけです。

イノベーション推進本部 シニアマネージャー 福井 知宏 氏

福井このプロジェクトは、丸岡さんからの個人的な相談から始まりました。通常、システムを開発する場合は企画書を書き、費用対効果(ROI)を示して会社に予算を申請しなければなりません。しかし、このようなチャットボットの仕組みは当時未経験のチャレンジであり、成功する可能性も未知数でした。ROIが試算できませんから、予算申請ができません。そこで、まずは小さな実験をしてみようという話になりました。

丸岡最初は転勤や入退場など3つの業務テーマに絞り、実験用のプロトタイプを作りました。問い合わせに対応するFAQのデータはすでにありましたが、さまざまなデータ形式で複数の場所に点在していたため、データを集約する必要がありました。

福井3業務を対象に作った最初のプロトタイプの正答率は87%。予想より性能が良く、「これはいける」という手ごたえを感じました。そこでこの実験結果を基にROIを試算し、予算を申請して社内の正式なプロジェクトに格上げしたのです。対象範囲を3業務から80業務へ拡大しました。

正答率が20%にダウン。

優れたツールがあっても人の協力がなければ実効性は高まらない

福井ところが対象範囲を3業務から80業務へ広げたとたん、正答率が87%から20%にダウンしてしまったのです。従来型の開発シーンであれば、開発責任を負う情報システム部が、発注者である丸岡さんに平謝りするような状況です。

しかし、このプロジェクトは開発チームと丸岡さんの運用チームが協力して開発しています。両チームが各々のスキルを持ち寄り、システムと運用の両面から同時にアプローチしていくことで、正答率が急速に改善していきました。

丸岡運用側としては、主にFAQコンテンツ内容の改善に取り組みました。長い質問文を短くしたり、大きな質問を分割するなどして、質問と回答のマッチング率と正答率を向上させます。

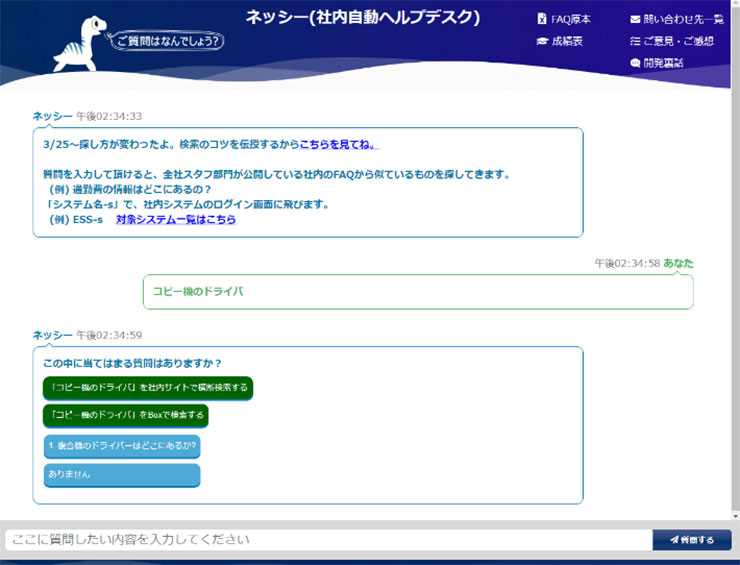

また、試験運用の結果から「欲しい情報の在り処を尋ねる質問が多い」ことがわかりました。そこで、「どこにありますか?」に対して「ここにあります」と情報のリンク先を返すだけのシンプルなFAQをたくさん作り、社員の幅広い要求に応えられるよう改善しました。

福井このプロジェクトは、基幹システムの開発のように最初から明確な仕様が決まっているわけではありません。作り方そのものを学びながらの開発となりました。

開発側の改善策としては、例えば最初から100点を狙わず、「この中に正解はありますか?」という具合に、いくつかの選択肢で回答を返すような仕組みを加えました。また、正答できなかったときに社員からフィードバックをもらったり、社員が「これを覚えてください」と意思表示できるボタンなどを組み込み、改善策に生かせる情報を収集するなど、工夫を積み重ねました。

「業務の変革」を目指して開発者と運用者が協力

福井システムを未完成のまま公開し、開発者と運用者がユーザーのフィードバックを得ながら協働して完成を目指す今回のような開発手法は、非常に実効性が高く、開発スピードも速い。しかし、このスピードを生かすためには、プロジェクトを推進する上で重要なポイントがありました。

従来のシステム開発なら、まず上層部に成功をコミットして予算を取りますが、このプロジェクトではそれができません。「効果が全くわからない」では話にならないものの、逆に「何でもできる」と期待値を上げ過ぎても、開発途上のシステムを見た経営陣を落胆させてしまうかもしれない。また社員からのフィードバックをできるだけ多く集めるためにも、社員に対する利用促進を行わなければならない。関心を集めつつ過度にならない期待値のコントロールがすごく重要だということを学びました。

丸岡そうした観点から、私たちは未完成のシステムに「ネッシー」という社内向けの愛称を付け、愛らしいオリジナルのキャラクターを登場させることで親近感を演出しました。「ネッシーはまだ発展途上だが、大きな可能性を秘めている。皆で育てていこう」とアピールしたわけです。こんな開発方法は、これまで経験のなかったことです。

福井この開発で、開発担当者の意識がかなり変わりました。従来型の開発のゴールは「いかに障害を出さず、要件定義どおりのシステムを作るか」です。我々の仕事はオーダー通りのシステムを納品することであり、それで相手先の業務がどう変わるかまではコミットしません。

しかし、この開発は違います。明確な要件定義がないため、開発のゴールはDXの本質的な目的に近い「相手の組織や業務をいかに変革できるか」になります。これは開発者にとって大きな意識改革であり、開発メンバーもかつてない程の充実した成功体験を得られたと思います。

実際に社内で使用している「ネッシー」の画面

丸岡最初に福井さんに相談したところから、開発の輪は大きく広がっていきました。開発側と運用側が同じ目標を見つめ、共に成功を目指すメリットは大きいです。こちらの要望をタイムリーに反映してもらえるだけでなく、お互いにアイデアを出し合い、それらをすぐに反映してすばやく改善していけます。

社内FAQのチャットボット化は

全社員がユーザーとして参加できる業務改善DX

丸岡DXの重要性は理解していても、何から着手してよいかわからないという声をよく聞きます。私は今回のようなチャットボットこそ、DXの成功体験を得るのに最適なテーマだと思います。

第1の理由は、効果がわかりやすいことです。チャットボットの導入により、スタッフ部門の負担は大きく改善されました。問い合わせの対応に追われていたスタッフの労力や、情報を探す社員の労力と時間を工数に換算すると、年間約4.7億円のコスト削減につながっています。

第2の理由は、スタッフ部門への問い合わせの改善は、全社員に関係する課題だということです。AIによるチャットボットで業務効率を上げていく体験は、多くの社員にDXの意義や効果を体験させ、DXに向けた意識改革につながります。

福井なかなか正答率が上がらす苦しい場面もありましたが、情報システム部門が単独で開発する従来の方法と異なり、情報システム部門、運用部門、利用する社員が一体となって困難を乗り越えました。その過程で、社内に信頼関係が生まれたと実感しています。DXの土台には必ず人の意識変革があります。組織変革のきっかけとして、極めて良いテーマだと思います。

組織の成長・変化に応じ、

「ネッシー」をどのようにアップデートしたいか

丸岡ネッシーは、もっと社員の役に立つことができる。まだまだ、できることがたくさんあるということを、より多くの社員に知ってもらいたいと思います。ユーザーとして支持してもらえるよう、情報システム部門と共に徹底的な情報交換を重ね、FAQコンテンツの質・量・鮮度を継続してアップデートしていく取り組みを確立したいと考えています。

また並行して、社員のお困りごとに関するキーワードをもとに、解決までの道筋をナビゲートできるような機能拡充にも挑戦していきたいと思っています。

“解決までナビゲート”というのは、ネッシーへ質問すると必要情報を取得できるだけではなく、手続きまで終えることができるということ。例えば、「資材を調達したいという質問から、調達するための申請手続きまでを一気通貫で対応できる」「ICTツールの操作・設定方法がわからなければ、対話型で手順を説明し、設定することができる」といったことを実現したいと考えています。

社内変革の機運にのって、ネッシーの成長を宣言し、その成長の様子をさらに発信していく。そしてその先に、ネッシーと共に過ごすワークスタイルが、より多くの社員の当たり前となり、全社の業務改善・改革につながるように。

※取材は感染対策を徹底して実施しております

Other Contents

-

- 【 人事DX 】

- 「2025年の崖」の

先を見据えたリソース戦略で

人材の最適なアサインメントを

全社レベルで可能にする

- ITリソースのデジタル化基盤

10,000名規模

-

- 【 健康経営 】

- デジタル技術を駆使し

未来を可視化した

健康経営で

社員の「心身の健康」をサポート

- 自社DXサービスを用いた健康促進イベント

参加社員

約1000名の完遂率78.1%

-

- 【 業務効率化 】

- RPAを駆使して年間約10万件の

受発注業務を“自動化”

- 受発注業務

- 20,000 時間/年 削減

-

- 【 働き方改革 】

- 制度とテクノロジーを駆使した

「見える化」で後押し

全社員13,000人のテレワーク移行を

1カ月で実現

- テレワーク率 70 %

-

- 【 営業DX 】

- データドリブンを実践し、

ビジネスの成長に貢献する

イノベータ。

- マーケティング効果

- 案件創出金額 2.6 倍

-

- 【 経営ダッシュボード 】

- データ分析をすべての人の

ものにするイノベータ。

- 社内レポーティング業務

- 12,000 時間/年 削減

- NEC デジタル変革支援サービス

- NEC

デジタル変革支援サービスは、DXの実現にむけたデジタル化ビジョンの策定と、目指す価値の実現・検証を行うサービスです。

当社のDXエンジニアがアイデアのプロトタイピングをおこない、お客様が実現したいことを見える形にします。やってみて、そこから学んで、またやってみる、アジャイル型でゴールを目指します。

NECソリューションイノベータは、2022年1月、経済産業省指針に基づくDX認定を取得しました。

記事中で紹介したDXソリューション

NEC 社内情報アクセスアシスタント