サイト内の現在位置

働き方改革

テレワーク率70%

制度とテクノロジーを駆使した

「見える化」で後押し

全社員13,000人のテレワーク移行を

1カ月で実現

-

データと事例から見る

DX障壁の超え方 -

事例に関して

詳しく聞く

今や全ての企業で避けては通れない従業員の働き方改革。働き方の改善・効率化なくして企業の成長はないという認識が社会で共有されるようになって久しい。図らずもCOVID-19の影響でその一歩を踏み出した経営者も少なくないが、これによってセキュリティや労務管理などの課題も浮き彫りになった。また、現場で働く従業員の側からしてみても、目前の業務をこなしていくことだけで精一杯で“改革”などしている余裕はないというのが率直なところだろう。NECソリューションイノベータはそうした中、自社開発のツール『NEC 働き方見える化サービス Plus』などを用いて、テレワークを始めとする働き方改革をいち早く、積極的に推進してきた。ここではその取り組みと成果について、そのキーパーソンらに聞く。

- 課題

- 客先に常駐している社員も多いことなどから、テレワークへの移行が敬遠されていた。また、労働時間に関する法規制・取締りが強化目前に迫っているにも関わらず、長時間労働がなかなか改善できない状況が続いていた。

- 成果

- 『働き方改革3本の矢』と名づけた基本指針のもと、『NEC 働き方見える化サービス Plus』などのツールを駆使することで、テレワーク移行などの働き方改革を劇的に推進。コロナ禍で大幅改善が求められたテレワーク率は、現在も高い水準を維持することで億単位でのコストカットにも成功している。

『働き方改革3本の矢』を打ち立て、働き方改革を加速

NECソリューションイノベータでは、“働き方改革”という言葉が登場した2010年代半ばから、『社員一人ひとりが「新たな時間を創出」し、その時間をビジネスチャンスの拡大や自己投資に活用することで、会社と社員がWIN-WINとなる』ことを目的としたさまざまな取り組みを行ってきた。しかし、多くの企業がそうであるよう、日々の業務に忙殺されている社員の側が改革に及び腰になっていたという。そうした中、労基法改正による残業規制を目前に控えた2017年春、「腹をくくって労働慣行を変える必要がある」と決意した同社は、働き方改革推進室を設置し、働き方改革の重要ポイントとして『働き方改革3本の矢』を打ち立てた。この取り組みについて、人財企画部シニアマネージャー 近藤邦洋は次のように語る。

人財企画部 シニアマネージャー 近藤 邦洋 氏

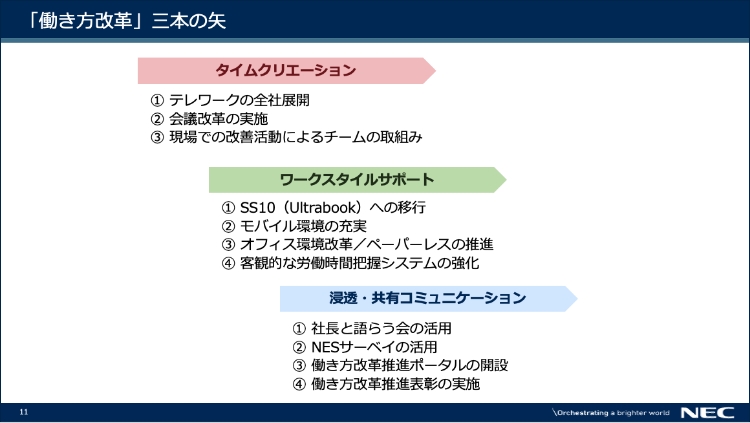

近藤「1本目の矢が『タイムクリエーション』、テレワークの全社展開や会議改革の実施などによって文字通り時間を作り出すということです。また、当時は今と違って会社に来ることが大前提となっており、社外で働くための環境作りが十分ではなかったため、2本目の矢は『ワークスタイルサポート』を打ちだしました。具体的には全社員1万3000名の業務用PCを快適に持ち歩けるシンクライアント型のスリムノートPCに一新し、モバイルインターネット環境を社員全員に提供しました。また、それによってダラダラと働き続けてしまうことがないよう、客観的な労働時間把握システムも導入しています。そして最後の3本目の矢が『浸透・共有コミュニケーション』です。四半期に一度のペースで従業員サーベイを実施し、さらには働き方改革推進ポータルを開設するなどし、さまざまな施策に取り組んでいます」

この3本の矢とその具体的な内容は、働き方改革推進室だけでなく、当時、さまざまな取り組みを実施していく中で行われた話し合いを通じ、現場の意見を吸い上げていくかたちで策定。

近藤「現場との連携を重ねることで、働き方改革が当社の“文化”として定着することを目指しました」

当時の社長が社員と『働き方改革』をテーマに語らう座談会も14回にわたって開催され、改革の必要性の伝授や施策の改善などに繋げていったという。

テレワークは福利厚生ではなく、働き方改革推進のために不可欠なツール

そうした働き方改革の中で、特に重要視されていたのがテレワークの推進だ。当時はまだコロナ禍ではなく、現場にもその必要性を疑問視するものが多い中、まず、在宅勤務に関する要望の多かった育児短時間勤務を行っている社員を中心にテレワークの導入実験を行い、課題を洗い出していったという。

近藤「この際、特に注意したのが、テレワークが福利厚生的な意味あいのものではなく、働き方改革推進のための施策であり、労働時間の短縮、生産性の向上を目的とするものであると周知することです。一方、テレワークには長時間労働を引き起こしたり、マネジメント不全を引き起こしたりするリスクがあることも分かっていたため、当初、終日テレワークは月8回までと制限を付け、段階的に利用を拡大させていくようにしました」

その後、2018年、2019年7〜9月には総務省主導の『テレワーク・デイズ』に合わせ、半ば強制的にそれぞれの職場で連続1週間程度を目標としたテレワークを実施。帰省先からのテレワークを導入したほか、自宅でも使えるネット接続サービスを必要な社員に提供するなど、より取り入れやすい環境を整えていった。結果、一部、業務の性質上どうしてもテレワークでは生産性が上がらない部門があったものの、多くの部門でタイムクリエーションなどにポジティブな効果が得られることを確認。その際のアンケート結果なども受け、このタイミングでテレワークの実施回数制限も撤廃されている。

従業員目線と管理者目線を併せ持つ『NEC 働き方見える化サービス Plus』。自社の業務改善のために開発したソリューションは高い実効性に自負がある

そしてこの働き方改革を推進していくにあたり大きな力となったのが、社内のとある部署が自らの業務効率化のために開発し、大きな成果を挙げていた『NEC 働き方見える化サービス Plus』だった。このサービスが開発された背景について、デジタルビジネス推進本部主任 栗原司は次のように語る。

デジタルビジネス推進本部 主任 栗原 司 氏

栗原「『NEC 働き方見える化サービス Plus』は、忙しすぎるエンジニアたちが働く環境をより良くしていきたいという現場改善活動の一環で開発した社内向けサービスが前身。開発したグループは当時、働く場所がバラバラでコミュニケーションが取りにくく、管理側も各エンジニアの状況を把握しきれていませんでした。何も知ることができない中、仕事だけが降ってくる状況にストレスを感じていたのです。まさに近藤が指摘したマネジメント不全が起こっていたといえます。そうした中、現場の側から自分たちの働き方や現状をきちんと知ってほしいという思いで開発がスタートしたのがこのサービス。そのため、現場の『従業員』目線と、従業員をマネジメントする『管理者』目線の両方を取り込んでいます。課題を解決するための現場改善活動としてソリューションを作り始めたのがきっかけです」

『NEC 働き方見える化サービス Plus』では、個々の社員のPCの利用状況を自動で収集し、勤怠実績や勤務地などを可視化。テレワークでメンバー同士が離れていてもチームとして仲間の働き方を見守ることができる。また、自分とチームメンバーの働き方を集約して表示できるダッシュボード画面も用意されているため、離れた場所で働いていてもチームとしての一体感を保つことができ、自然とチームワークが高まっていくという。

『NEC 働き方見える化サービス Plus』のダッシュボード画面

栗原「チーム内のメンバーそれぞれがなぜ忙しいのかを理解・共感した上で、これからどうすれば良いのかを考える。そんな前向きな意識をもって、働き方改革を現場で進められるところがこのツールの強みだと考えています」

なお、本サービスはこの事例と並行して外販もスタート。現在は導入しやすいクラウドサービスとして幅広く多くの企業に導入され、NECソリューションイノベータと同様に、働き方改革の推進に貢献している。

この3年間で長時間残業者は33%減と大幅改善。社員自身の残業に対する意識も変わっていった

NECソリューションイノベータが『働き方改革3本の矢』のもと、働き方改革を本格化して2022年で5年目。テレワーク率は現在安定して70%を超えており、電力料金やオフィス家賃、通勤費の削減、ペーパーレス化の進行などによる大幅なコスト減にも繫がっている。近藤曰く、その総額は「億単位」とのこと。

近藤「中でも最も大きな成果といえるのが労基法改正の目的となっている長時間にわたる労働の削減です。厚生労働省が基準とする月80時間の残業をゼロにしようと取り組んでおり、改正以降の3年間、法律を正しく遵守できています。もちろん、それで満足しているわけではなく、今後はさらにこの取り組みを加速していく予定です」

なお、残業時間の削減について、人財企画部主任 安藤かよは「『NEC 働き方見える化サービス Plus』による働き方の可視化によって、管理者のみならず、自分自身で働き方をコントロールしようという意識が高まったことも大きな成果」だという。

人財企画部 主任 安藤 かよ 氏

安藤「今、近藤からお話しした月80時間とまではいかないものの、当時、毎月の残業が長時間に及ぶ社員が少なからずいました。しかし、『NEC 働き方見える化サービス Plus』導入後はその人数がなんと33%も減ったのです。私もそうなのですが、残業状況が可視化されたことで自らそれを改めようと考えた社員が多かったのだと思っています。また、残業削減以外の観点でも、タスク管理の機能を使うことで、チームメンバーが現在抱えているタスクを一目で把握できるようになるため、個人の生産性はもちろん、チームとしての生産性も大きく改善されるという効果が確認できました。ちなみに個人的には、今の気分をアイコンのようにチームのダッシュボード上に表示できる機能と、ひとことを記入できる機能が気に入っています。アイコンは良いことがあった時には笑顔に、疲れている時には困り顔に切り換える程度のことしかできないシンプルな機能なのですが、ひとことと合わせてとらえることで、それが声かけやお互いのサポートのきっかけになるんですよ」

自社に蓄積されたノウハウを武器に、お客さまの価値を最大化するバリュー・プロバイダへ

今後、さらに働き方改革を進めることで働きやすい職場を作りあげ、より生産性が高く、創造的な企業へと歩みを進めていこうとするNECソリューションイノベータ。近藤はそうした取り組みの中で、課題となるのはやはり「コミュニケーション」だと語る。

近藤「ここまででいろいろな取り組みとその成果についてお話ししましたが、少し工夫した我々ならではの取り組みとして、毎月30分、上司と部下が二人きりで業務以外のことも含めてじっくり話し合う1on1の場を設けることを制度化しています。これが思っていた以上に効果があらわれているのです。1on1実施したのちに、部下側から1on1についてどう感じたか申告してもらっているのですが、およそ90%の社員がやって良かったと言ってくれています。そうした好評もあって現在の実施率は95%以上という驚くべき数字に。これは対外的にも驚かれることの多い成果ですね。そして、その結果、社員のエンゲージメントスコアも順調に向上しています」

今後、こうした働き方改革の成果を企業としての強みとしていくには、より組織のエネルギー、組織の密度が必要になると考えている。

近藤「特にチームのコミュニケーションの密度が高いことが重要と考えています。そのためには最適な働き方ができているのかどうか、つねに見直し、改善していくことが必要です。そして当然ながら我々の挑戦はそこで終わりではありません。システムインテグレータとして、技術力・開発力や業種・業務知識などの幅広い知見をたゆまず進化させ、お客さまの戦略パートナーとなりお客さま価値の最大化を実現するとともに、バリュー・プロバイダとして、さまざまなステークホルダーとの共創などを通じて、人や社会の未来を描き、まだ見ぬサービスや新たな価値の創造に挑戦していきます」

※取材は感染対策を徹底して実施しております

Other Contents

-

- 【 人事DX 】

- 「2025年の崖」の

先を見据えたリソース戦略で

人材の最適なアサインメントを

全社レベルで可能にする

- ITリソースのデジタル化基盤

10,000名規模

-

- 【 健康経営 】

- デジタル技術を駆使し

未来を可視化した

健康経営で

社員の「心身の健康」をサポート

- 自社DXサービスを用いた健康促進イベント

参加社員

約1000名の完遂率78.1%

-

- 【 業務効率化 】

- RPAを駆使して年間約10万件の

受発注業務を“自動化”

- 受発注業務

- 20,000 時間/年 削減

-

- 【 営業DX 】

- データドリブンを実践し、

ビジネスの成長に貢献する

イノベータ。

- マーケティング効果

- 案件創出金額 2.6 倍

-

- 【 経営ダッシュボード 】

- データ分析をすべての人の

ものにするイノベータ。

- 社内レポーティング業務

- 12,000 時間/年 削減

-

- 【 チャットボット+AI 】

- 自動化で人手を解放し

生産性向上の

成果を出すイノベータ。

- オペレーションコスト

- 4.7 億円/年 削減

- NEC デジタル変革支援サービス

- NEC

デジタル変革支援サービスは、DXの実現にむけたデジタル化ビジョンの策定と、目指す価値の実現・検証を行うサービスです。

当社のDXエンジニアがアイデアのプロトタイピングをおこない、お客様が実現したいことを見える形にします。やってみて、そこから学んで、またやってみる、アジャイル型でゴールを目指します。

NECソリューションイノベータは、2022年1月、経済産業省指針に基づくDX認定を取得しました。

-

データと事例から見る

DX障壁の超え方 -

事例に関して

詳しく聞く