サイト内の現在位置

人事DX

ITリソースのデジタル化基盤

10,000 名 規模

「2025年の崖」の先を見据えたリソース戦略で 人材の最適なアサインメントを全社レベルで可能にする

-

データと事例から見る

DX障壁の超え方

経済産業省が『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』(2018年公表)で警告した国内IT人材の不足問題は、5年後の今日においても解決していない。AIやデータアナリティクスといった先進分野のみならず、あらゆる分野のエンジニアが慢性的に不足しており、多くの企業が人材確保に苦戦し、商機を逃してしまっている。そうした中、NECソリューションイノベータは、2021年4月に「NECソリューションイノベータ 2030ビジョン」を策定。同社のリソース戦略を強力に推進するための「HR戦略室」を新設するなど、IT人材不足に真正面から取り組み、同社ならではのアプローチで着実に成果を出しつつある。ここではNECソリューションイノベータの人材への取り組みについて、HR戦略室HRマネジメントグループの岡田重博に語ってもらった。

- 課題

- 経産省『DXレポート』で危惧されていた国内IT人材不足はより深刻なものに。人材獲得競争が激化していく中、自社のビジネスを維持・拡大していくためにはリソース戦略を見直す必要があった。

- 成果

- 新設されたHR戦略室のもと、リソース戦略を一新。新たなタレントマネジメントシステムを駆使し、社内1万名におよぶエンジニアのアサインメント最適化とパフォーマンス向上を実現した。

独立組織「HR戦略室」を設立し、スピード感をもって改革に着手

NECソリューションイノベータ 2030ビジョンは、NECグループが掲げる「安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現」というPurpose(存在意義)を果たすため、来る2030年の未来における当社のあるべき姿、そして担うべき役割を宣言したもの。岡田はその変革を支える基盤として、当社のリソース戦略の重要度が大きく高まっていると言う。

HR戦略室HRマネジメントグループ プロフェッショナル 岡田 重博 氏

岡田「多くの経営者の方々が実感しているよう、今、IT人材の獲得競争が激化しています。新規獲得はもちろんリテンション(維持)も難しく、今後、状況はますます厳しいものとなっていくでしょう。そうした中、当社 2030ビジョン実現のため事業基盤の変革の1つに「リソース戦略」を掲げました。時を同じくして設立されたHR戦略室主導のもと、最適な人材「配置」を軸とし、外部からの人材獲得や社内人材のパフォーマンス向上を果たすべく、精力的にリソース戦略を立案・実行に移しています」

HR戦略室は、既存人事部門とは別に設立された独立組織。リソース戦略を立案し、実行に移していくマネジメントグループ(岡田はここに所属)に加え、外部からの優秀な人材獲得を担うタレントアクイジショングループ、新卒採用を担うリクルーティンググループ、そして既存人材をレベルアップさせていくタレントデベロップメントグループの4部隊で構成されている。

すでに人事・総務部門がある中、あえてHR戦略室を立ち上げたのはなぜか? 岡田は「かけ声だけで改革は実現できません。人が最大の資産である当社のリソース戦略は経営戦略そのものであることを広く知らしめ、スピード感をもってこれを推進していくという強い意思を示す必要がありました」と、その狙いを語る。

これからのリソースマネジメントに求められるのは何より従業員視点

中期経営計画実現や、NECソリューションイノベータ 2030ビジョンの実現に向けた最適な人材配置を目指す「リソースマネジメント」。そして、実務において組成されるプロジェクトをベースに、最適なアサインメントの実現を考える「プロジェクトアサインメント」。現在、HR戦略室は、この2つの軸でリソース戦略を推進中だ。さらに、実行基盤となる“リソースの見える化”と“データベース化“を推し進めており、デジタルに人材を把握・管理していくことで、この2軸の実行レベルを上げる活動を進めている。

この際、当社が大切にしたのが、経営、組織マネジメント、従業員、3つの視点全てで満足度の高い取り組みを目指すことだった。

岡田「リソース戦略が経営および組織マネジメントにもたらす効能はイメージしやすいところだと思いますが、忘れてはならないのが従業員の視点です。一般的にリソースマネジメントと言うと、会社が従業員を効率的かつ効果的に管理するためのものだと思われがちなのですが、冒頭でお話したように、今や企業と社員の関係は大きく変わっています。今日求められるリソースマネジメントとは、会社が従業員から選んでもらえるよう、活躍や成長の機会を提示できるものでもあるのです」

成長を促す“流れ”を生み出し、運用していくことが何よりも大切

こうした理念のもと、NECソリューションイノベータではどのようにしてリソース戦略を効果的に進めているのか。岡田は「理想的な流れを体系的に構築していくことが重要」と、次のように説明する。

岡田「ファーストステップは育成です。それも座学で終わりではなく、きちんとプロジェクトにアサイン可能な状態に引き上げなければ意味がありません。そこで、当社では、OJTも含めた中長期的な研修と実際の業務経験を踏まえて、スペシャリストとして認定する『強化領域人材育成プログラム』という仕組みを作りました。現在はAIやクラウド、セキュリティなど11のカテゴリを当社における強化領域とし、ビジネスサイドと綿密に連携して体系化しています。そしてセカンドステップとして、認定された『強化領域アドバンス認定者』の情報をデータベースに登録して見える化し、さらに、認定者を積極的に当該領域にアサインするよう促進しています」

このデータベースをもとに人材を管理活用するタレントマネジメントシステムこそがNECソリューションイノベータのリソース戦略の要だと、岡田は言う。

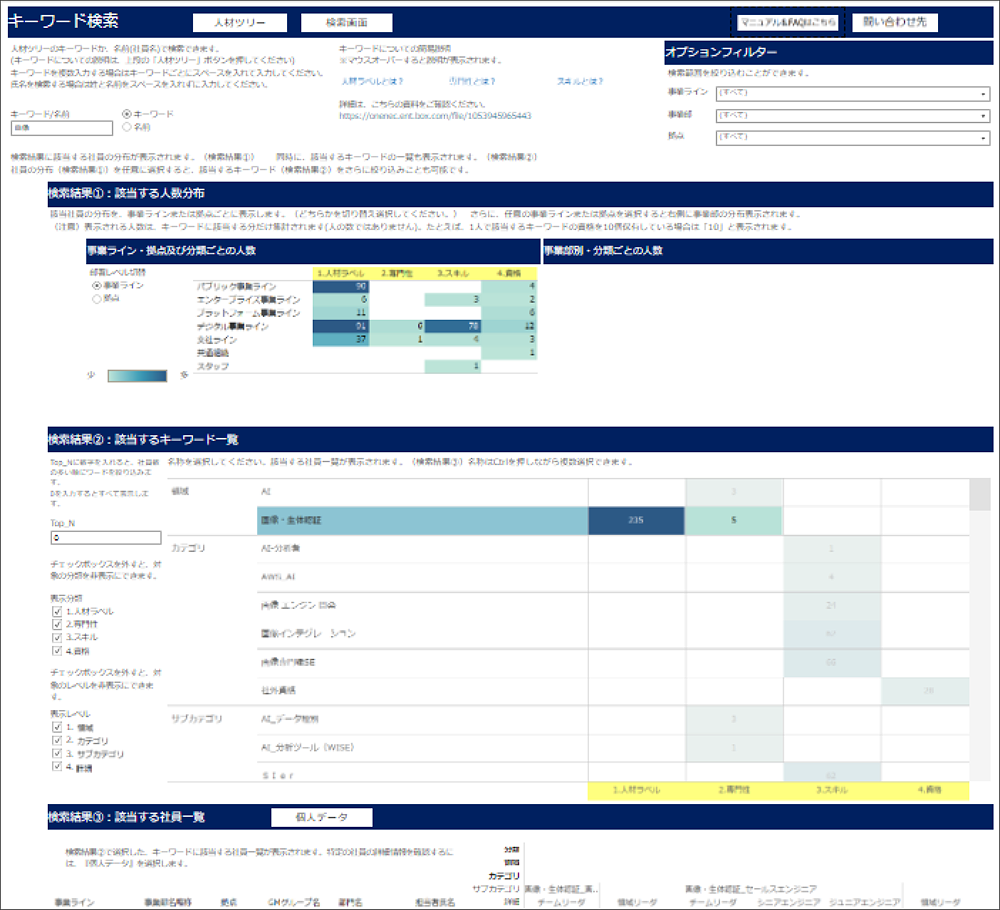

岡田「全国に拠点を持ち、約1万名もの多様なスキルを持つエンジニアを擁する当社において、そのすべての個人を把握した上でのアサインは不可能に近いでしょう。そうした中、人材を検索できるデジタルの仕組みを整え、本当に最適な人材をアサインメントできるようにする。これは、プロジェクトの成否とその先にある事業目標の達成のみならず、実際にそこで経験を積んだエンジニアがさらにレベルアップする流れを生み出すという点で極めて重要なのです」

成長したエンジニアの新たなスキルはデータベースに登録され、より高いレベルでのパフォーマンス発揮や業績貢献に繋がっていく(サードステップ)。HR戦略室は設立からの約2年間、この流れ、サイクルを生み出すことに全力で取り組み続けてきたのだと、岡田はこれまでの歩みを振り返る。

社員それぞれの能力、経験を見える化するタレントマネジメントシステム

とは言え、実際のアサインメントに活用できるタレントマネジメントシステムを作りあげるのは簡単なことではない。HR戦略室では、約1万人のエンジニアをこれまで以上に活躍させられる仕組みを構築するにあたり、まず先行他社の成功事例をインプットし、それをNECソリューションイノベータの体制や企業文化に合わせるかたちでチューニングし、考え方を整理していった。

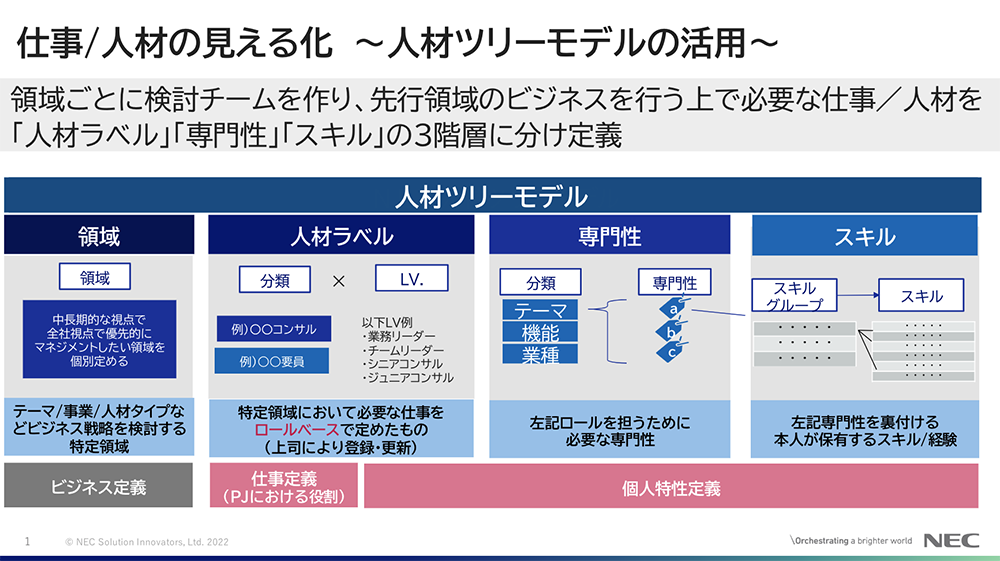

岡田「データベースにはそれぞれの社員の職歴などに加え、先ほどお話しした育成情報も登録されています。その上で、特に注力すべき領域のビジネスに関しては、育成情報とは別に人材ラベルを設定。その領域においてどういった役割(ロール)を果たせるのか、そのロールの中で、どの段階、規模まで到達しているのか(レベル)、そして、ロールを担うために必要な「専門性」「スキル」をどのように備えているのか、どんな資格などを持っているのかといった情報を、タレントマネジメントシステム上から確認できるようにしています。なお、ここで特筆すべきは事業に必要なロールという概念を「人材ラベル」として採り入れたことです。これは従来の当社の人材管理にはなかったものなのですが、最適なアサインメントを行うためには絶対に必要だろうと考え、新たに採用しました」

なお、NECソリューションイノベータではこうした人材リソースの見える化のフレームとして、人材ツリーモデルを活用。重要領域のビジネスを行う上で必要な人材を「人材ラベル(ロールとレベル)」「専門性」「スキル」の3階層に分けて見える化している。もちろん、これらの定義は領域ごとに大きく異なるため、それぞれの領域で検討チームを立ち上げ、経営陣も交えたディスカッションを繰り返しながら、時間をかけて丁寧に定義していった。

岡田「初版は3カ月くらいでできあがったのですが、それをさらに現場とすりあわせていくことで、定義のほか、ワーディングも含めてブラッシュアップしていき、今日に至っています。もちろん、これらの定義は市場の変化や事業戦略の方向性によってどんどん変化に対応していく必要があり、正しくアップデートしていくためのモニタリングプロセスもきちんと整えました」

アサインメントだけでなく、育成計画やキャリア自律施策などにも活用

現在稼働中のタレントマネジメントシステムは、Tableauのダッシュボードというかたちで実装されており、参照するデータベースにはここまでで解説した育成情報や人材ツリー情報に加え、人事部門で保有している各種人事データや、PJ情報など従来は各システムに点在していたデータを集約して参照できるようにしていている。また、IT業界ならではの情報としてこれまでに携わってきた工数アクティビティ情報も保存。これまでどんな領域のどのフェーズで、どのような仕事をしてきたのかも踏まえた分析を可能にした。

岡田「各種人材関連情報を1つのデータベースに集約することにより、要員分析や育成計画への活用のみならず、最適人材のアサインメントや、キャリア自律施策にも活用を行っています。この際、工夫したのが、条件を満たす人材をピンポイントに特定するのではなく、そうした能力を備えた人材を複数名擁する部門単位で見つけ出せるようにしたこと。当社の規模ですと、必要な人材を1名見つけ出せれば良いということはあまりなく、チームを作るために10名、20名の単位で人材を確保しなければなりませんから、こうした仕組みが必要なのです」

これによって、キャリア採用で入社した社員であっても、入社後すぐにチームに必要なエンジニアを確保できるようになり、持ちうるパフォーマンスを即座に発揮できるようになった、人材マネジメントから属人性を排することができたと岡田は胸を張る。

岡田「新たなタレントマネジメントシステムによって、これまでは社歴の長い、会社のことを知り尽くしている古参社員でしかできなかったような人材確保を、入社してすぐの社員でも行えるようになったのです」

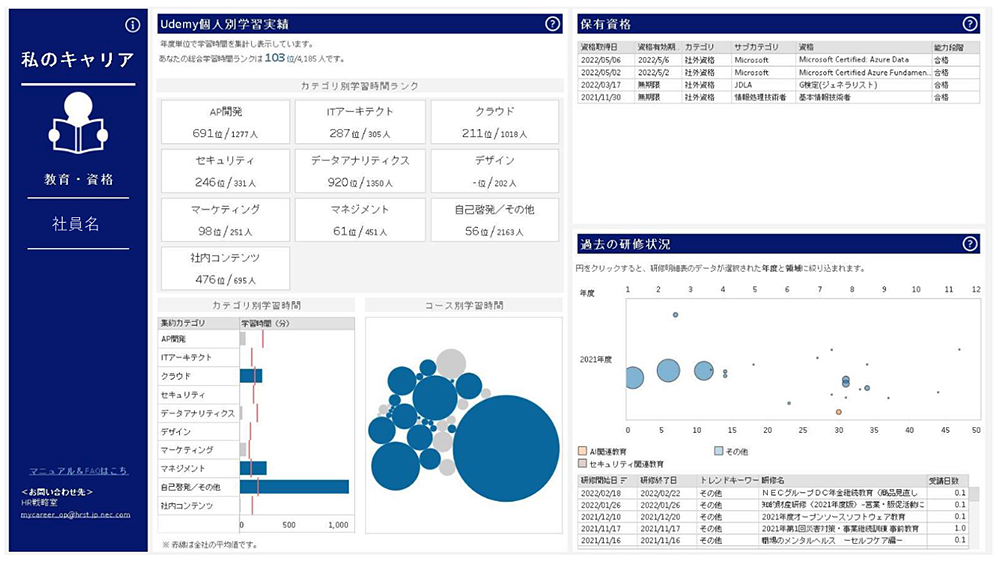

さらにこのタレントマネジメントシステムでは、個人用のダッシュボードとして「私のキャリア」という仕組みを用意。データベースに登録された自分自身の情報を確認できるようにもしている。

岡田「昨今、注目を集めているキャリア自律、キャリアオーナーシップの観点から、それぞれのエンジニアがどういう将来像を描くのか、なにを目指していくのかを考えていくためのツールとして活用してもらいたいと考えています。当社では年に1度、自身のキャリアについて上司とレビューする機会を設けているのですが、そうした場で積極的に役立ててもらえるよう啓蒙しているところです」

実際、「私のキャリア」は多くの社員が有効に活用中。ある社員は「『私のキャリア』を用いることで、データドリブンに自分のキャリアを考えることができるようになった」と喜ぶ。

岡田「『私のキャリア』では、上司と共に設定したキャリアプランやこれまでの仕事、教育受講状況などが蓄積され、最新の状態で可視化されているので、今後どのように成長していきたいかを考えるタイミングで活用しています。上司との1on1やキャリアレビューなどの面談機会では、『私のキャリア』画面を上司と共有し、実態を踏まえ今後どうしていきたいかという会話が可能です。希望するプロジェクトや役割がある場合は、自己研鑽し身につけたスキルや資格をもとに、役割を担うための『準備ができている』状態をアピールすることもできます。さらに『私のキャリア』は学びの偏りを把握するツールとしても有効。自身で教育プログラムを選択すると、同じようなカテゴリの教育に自然と偏ってしまいがちなのですが、『私のキャリア』を参照することで、実態を把握し、偏りなく今後の教育受講計画を立てることができるようになりました」

NECソリューションイノベータのリソース戦略はこれからが本番、今後もさらにアップデートしていく

HR戦略室が立ち上がってから約2年。岡田は「いまだ道半ばではありますが」と前置きしつつ、現在の手応えを次のように語る。

岡田「この2年で基盤整備など、徐々に環境が整い、社内に我々の活動が浸透し始めていることを実感しています。『強化領域人材育成プログラム』におけるアドバンス認定者が3000名を突破したほか、昨年度時点では約5000名に留まっていた重要領域人材のラベル設定数も9000名を超え、データ活用のための環境がいよいよ整いました。これはつまり、必要な経験・スキルを有した人材の最適化が、全社レベルで実行可能な状態にあるということです。そして、これに伴い、利用者からも多くの声が上がってきています。経営視点では収集したデータの分析・活用、またそのファクトを踏まえた育成方針、さらなる採用強化の必要性など、人材戦略に繋がる多くの意見をいただいていますし、組織マネジメントからも最適かつ柔軟なアサインメント実現のため、さまざまなオーダーをいただいています。今後も関係各所との議論を重ね、経営、組織マネジメント、従業員の3つの視点を意識しながら、『リソースマネジメント』と『プロジェクトアサインメント』の2軸での“最適配置”の実行が当たり前の文化として定着していくことを目指していきます」

※取材は感染対策を徹底して実施しております

Other Contents

-

- 【 健康経営 】

- デジタル技術を駆使し

未来を可視化した

健康経営で

社員の「心身の健康」をサポート

- 自社DXサービスを用いた健康促進イベント

参加社員

約1000名の完遂率78.1%

-

- 【 業務効率化 】

- RPAを駆使して年間約10万件の

受発注業務を“自動化”

- 受発注業務

- 20,000 時間/年 削減

-

- 【 働き方改革 】

- 制度とテクノロジーを駆使した

「見える化」で後押し

全社員13,000人のテレワーク移行を

1カ月で実現

- テレワーク率 70 %

-

- 【 営業DX 】

- データドリブンを実践し、

ビジネスの成長に貢献する

イノベータ。

- マーケティング効果

- 案件創出金額 2.6 倍

-

- 【 経営ダッシュボード 】

- データ分析をすべての人の

ものにするイノベータ。

- 社内レポーティング業務

- 12,000 時間/年 削減

-

- 【 チャットボット+AI 】

- 自動化で人手を解放し

生産性向上の

成果を出すイノベータ。

- オペレーションコスト

- 4.7 億円/年 削減

- NEC デジタル変革支援サービス

- NEC

デジタル変革支援サービスは、DXの実現にむけたデジタル化ビジョンの策定と、目指す価値の実現・検証を行うサービスです。

当社のDXエンジニアがアイデアのプロトタイピングをおこない、お客様が実現したいことを見える形にします。やってみて、そこから学んで、またやってみる、アジャイル型でゴールを目指します。

NECソリューションイノベータは、2022年1月、経済産業省指針に基づくDX認定を取得しました。

-

データと事例から見る

DX障壁の超え方