サイト内の現在位置

【 経営ダッシュボード 】

データ分析をすべての人の

ものにするイノベータ。

- 社内レポーティング業務

- 12,000 時間/年 削減

-

データと事例から見るホワイトペーパーを

DX障壁の超え方

ダウンロード -

事例に関して詳しく聞く8/31

ウェビナー開催

データに基づく正確な“経営判断”をサポート

レポーティング業務工数を

年間約12,000時間削減

年間約12,000時間削減

2020年初頭から新型コロナウイルスの感染が拡大。NECソリューションイノベータは感染拡大を防ぐため、全社規模で出社人数を30%未満に制限する方針を決定した。組織ごとの出社人数をデイリーで把握し、データに基づく正確な経営判断で事業の継続を図るため、「経営ダッシュボード」を開発。その結果、出社状況をコントロールできただけでなく、業績、財務、人事領域に波及し、経営判断に必要なデータの収集と可視化を自動化できたことで、報告業務の工数を年間約12,000時間削減することができた。また、この「経営ダッシュボード」の活用により、定期的な会議を待たずとも重要戦略のゴール・進捗がいつでもひと目でわかるようになり、組織として取るべきアクションにつなげやすくなっている。

- 課題

- 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎながら事業の継続を図るため、組織ごとの出社人数をデイリーで把握し、データに基づく正確でスピーディーな経営判断が必要になった。

- 成果

- 「経営ダッシュボード」の開発により、出社状況だけでなく、財務や人事など経営判断に必要なデータの収集と可視化を自動化。年間約12,000時間の工数削減につながった。また、重要戦略のゴール・進捗がいつでもひと目でわかるようになり、組織として取るべきアクションにつなげやすくなった。

感染症対策でスピード開発。

決め手は「最重要データの絞り込み」

徳谷企業経営のあらゆる階層において、データに基づく迅速な意思決定が求められるようになっています。そうした中、当社では2015年頃からデータウェアハウス(DWH)によるデータの集約とデータ分析基盤(セルフBI ツール)の導入を段階的に開始しました。経営に必要なデータをわかりやすく可視化し、迅速な意思決定を支援するためのデジタル基盤です。

デジタル基盤の利活用が一気に加速するきっかけになったのが、新型コロナウイルスの感染拡大でした。感染拡大を防ぎながら事業の継続を図るため、デイリーでの経営判断が求められるようになったのです。

例えば、政府が「従業員の出社率を30%未満に抑えてほしい」という方針を打ち出しました。NECはグループを挙げてこれに対応することにしたのですが、確実に実行するには出社率や稼働率のデータをデイリーで監視し、状況を把握した上で細かく出社率をコントロールするためのマネジメントを行う必要がありました。

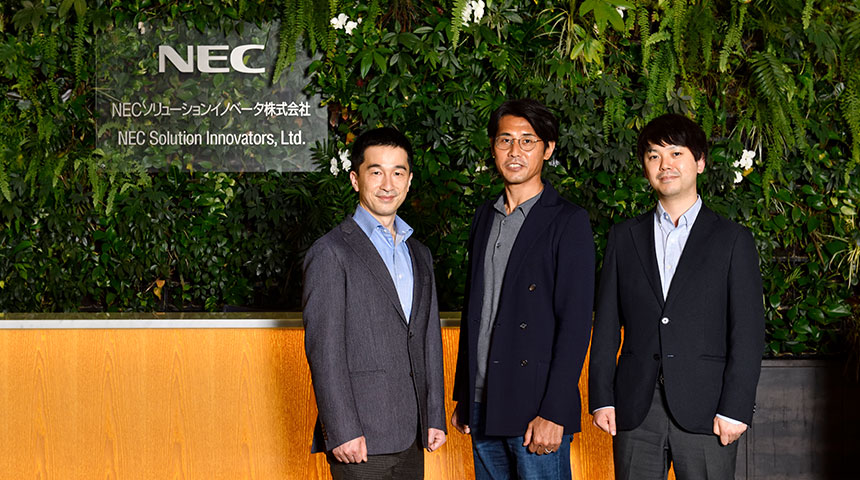

経営企画部 シニアマネージャー 上野 昭彦 氏

上野そこで、経営トップの号令の下、急ぎ「経営ダッシュボード」を構築することになったのです。対象となるユーザーは、事業部長以上の経営トップ層。その取りまとめを経営企画部が行いました。

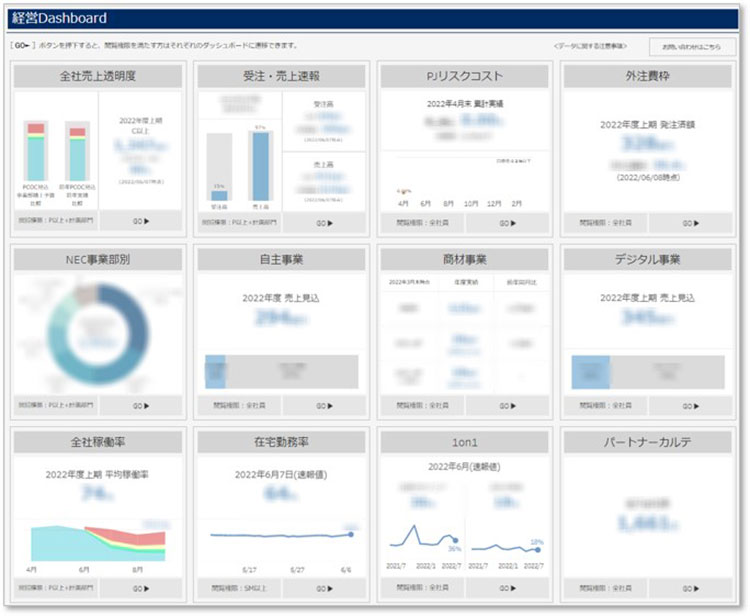

最初に直面した課題は、「どのデータをどう可視化すれば経営判断に資するか」ということでした。ダッシュボードで最も重要なのは「情報の一覧性」です。パッと見て、全体の状況を把握できなければなりません。必要なデータだけに絞り込み、わかりやすく可視化するにはどうすればよいのか。当社にはただでさえ60近い事業部があり、日々膨大なデータを生み出しています。その中から何を抽出し、どのような形で見せるべきかが課題となりました。

杉本基礎となるデータの整備は、すでに事業部ごとに進んでいました。しかし、データ形式や管理場所はまだバラバラの状態だったのです。初期の課題として、情報の集約とルールの整備を急ぎました。

12種類のデータに集約。

BCPやコロナ禍での事業継続に貢献

徳谷経営ダッシュボードの開発は2段階で進みました。第1段階では、喫緊の課題に対処するための6つのデータに絞ってダッシュボードを定義し、約1カ月でスピード公開しました。それが、2020年7月頃です。

しかし、6つのデータでは十分ではありません。経営陣からのリクエストもあり、その後半年ほどかけてデータを精査、追加していきました。これが第2段階です。最終的に経営ダッシュボードには12種類のデータを掲載することになりました。

上野経営ダッシュボードの目的は、迅速な意思決定です。組織内のさまざまな部署から「このデータを載せてほしい」という要望もありましたが、12種類のデータに絞りました。必要最小限のデータだけをシンプルに見せ、それ以外はノイズになるので省きました。

経営企画部 プロフェッショナル 杉本 泰章 氏

杉本人事系のデータとしては、稼働率や勤怠管理など。NECグループ全体の事業継続計画(BCP)として、出社率や稼働率はデイリーで把握しなければなりません。

また、財務系のデータとしては、売上と受注の見込み、売上の速報、プロジェクトのリスクコスト、外注費を生産高に合わせて制御するための諸データ、事業ドメインごとの業績などを掲載することにしました。当社の場合、SEの稼働状況は売上に直結しますので「SEの稼働状況の現状と予測」と「パートナーや外注リソースの利用状況」はとても重要です。売上目標とのギャップを常に監視し、施策を講じていく必要があります。

「経営ダッシュボード」をきっかけに

「データの可視化」が全社に普及

徳谷経営ダッシュボードをリリースすると、それを見た経営陣からさまざまな要望が出てきました。経営層向けよりマネジメントレベルをもう一段落とした中間マネジメント層向けのダッシュボードを作って欲しいという声や、部門ごとのダッシュボードを作りたいといった相談を受けるようになりました。そうしたダッシュボードは組織ごとに要件が異なるため、全社同じ仕様で開発をすることは難しくなります。そこで、セルフBIツールのアカウントを配布し、必要な人が必要なものを自由に構築できる環境を整えました。これにより、各組織が必要とするダッシュボードを組織ごとに独自に構築するカルチャーが自然に広がっていきました。

例えば、まず北海道支社の担当者が北海道地区の経営データを可視化するダッシュボードを作りました。するとそのテンプレートをコピーさせてもらい、関東・甲信越支社や関西支社など、全国各地の支社が同様のダッシュボードを構築していきました。現在では、全社的に多くのデータがDWHに集約されています。そこから必要なデータを選び、自分たちが見たい形で可視化するダッシュボードを自由に作り始めたわけです。

杉本同じデータでも、立場や目的によって見たい鮮度や粒度が違ってきます。大まかな傾向だけ知りたい人と、部下に具体的な指示を出すために詳細な数字が必要になる人とでは、必要なダッシュボードが異なります。データの可視化が広がる中で、データの扱いに対する従業員の感度も高まったと感じています。

上野重要なことは、ダッシュボードによって見せ方が違っても、全社が同じデータを共有しているという点です。議論が発散せず、全社の方向性がまとまります。

実際に使用している「経営ダッシュボード」の画面。

データを精査、追加し全12種類の項目が視覚的にもわかりやすく並んでいる

DXの核心はデジタル導入ではなく、

人の意識改革

徳谷経営ダッシュボードが広まることで、主に3つの変化を感じています。

第1の変化は、データ活用に対する社員の考え方が確立されてきたことです。これまではデータを溜めているだけで、あまり活用されてきませんでした。データを自在に操るケイパビリティ(企業全体の組織的な能力)を獲得したことで、どのデータをどう活用するかを個々人が考えるようになりました。

第2の変化は、全社共通のBI基盤でデータを可視化したことで、常に最新のデータがダッシュボードへ反映されるため、レポーティング業務完了までのリードタイムが劇的に縮まったことです。かつてはマイクロソフトのExcelやAccessなどを使って手作業でデータを加工・集計することが多く、月次~年次での情報公開が当たり前のサイクルでした。今はデイリーで見るべきものは見られるし、必要な時にいつでも状況を把握できます。

第3の変化は、そうしたデータの可視化を部門ごとに自由にできるようになったことです。全社一律の情報公開に頼る必要がなく、必要な部門が自分たちの管理したい粒度でデータをすばやく可視化できるようになりました。

杉本経営ダッシュボードを公開したことで、経営陣のデータに対する感度も向上したように思います。データの可視化の先に、DXの本丸である業務全体のデジタライゼーションが見えてきました。

上野こうした活動の成果として、社内レポーティング業務の工数を年間約12,000時間削減できました。セルフBIツールを使いたい人は誰でも使えるようにしており、いま600以上のライセンスが稼働しています。

徳谷データの可視化で培ったノウハウを、現在はお客様のDXに生かしています。重要なのはツールの導入ではなく、それを使いこなすための人材育成やカルチャーの醸成です。それを経験した私たちには、成功も失敗も含めて実体験を生かしたお手伝いができる。それが最大の強みだと思っています。

※取材は感染対策を徹底して実施しております

Other Contents

-

- 【 人事DX 】

- 「2025年の崖」の

先を見据えたリソース戦略で

人材の最適なアサインメントを

全社レベルで可能にする

- ITリソースのデジタル化基盤

10,000名規模

-

- 【 健康経営 】

- デジタル技術を駆使し

未来を可視化した

健康経営で

社員の「心身の健康」をサポート

- 自社DXサービスを用いた健康促進イベント

参加社員

約1000名の完遂率78.1%

-

- 【 業務効率化 】

- RPAを駆使して年間約10万件の

受発注業務を“自動化”

- 受発注業務

- 20,000 時間/年 削減

-

- 【 働き方改革 】

- 制度とテクノロジーを駆使した

「見える化」で後押し

全社員13,000人のテレワーク移行を

1カ月で実現

- テレワーク率 70 %

-

- 【 営業DX 】

- データドリブンを実践し、

ビジネスの成長に貢献する

イノベータ。

- マーケティング効果

- 案件創出金額 2.6 倍

-

- 【 チャットボット+AI 】

- 自動化で人手を解放し

生産性向上の

成果を出すイノベータ。

- オペレーションコスト

- 4.7 億円/年 削減

- NEC デジタル変革支援サービス

- NEC

デジタル変革支援サービスは、DXの実現にむけたデジタル化ビジョンの策定と、目指す価値の実現・検証を行うサービスです。

当社のDXエンジニアがアイデアのプロトタイピングをおこない、お客様が実現したいことを見える形にします。やってみて、そこから学んで、またやってみる、アジャイル型でゴールを目指します。

NECソリューションイノベータは、2022年1月、経済産業省指針に基づくDX認定を取得しました。