サイト内の現在位置

会議DXは効率化・コスト削減の鍵!4つの効果と7つの実践ステップ

お役立ちコラム「会議DXとはどのような取り組みなの?必要性や具体的な成果が知りたい」

「会議DXで成果を出すには何をすればいいの?具体的な取り組み方法が分からない」

DXの必要性を認識して、DXを推進している企業が増えています。

とは言え、会議のDX化はどのように推進したらいいのか悩む担当者は多いのではないでしょうか?

会議DXとは、デジタル技術を導入して会議の質を向上させることです。

会議DXは、デジタル技術の導入のみにとどまりません。

会議の質を高め、業務プロセスの変革や新しい価値の創出につなげることこそが、会議DXのポイントです。

しかし、ここまで聞いて「具体的に何をすればいいのか分かりにくい」と感じた方もいるでしょう。

会議DXでは人による対策とデジタルツール・システムの導入を組み合わせて、企業が目指す目的を達成できるようにDXを推進します。

具体的には下記のような取り組みを行い、会議全体の変革や効率化を図ります。

| 会議DXで取り組むべきこと | 具体的な内容 |

|---|---|

| 資料・議事録のペーパーレス化 | 会議の資料・議事録を電子化する |

| Web会議の導入 | インターネット経由で各拠点をつなぎリアルタイムで会議を実施する |

| 会議プロセスのデジタル化 | ツール・システムを導入して会議プロセス全体を改善し会議の質を高める |

| 会議のセキュリティ対策 | ツール・システムを利用することで起きるセキュリティリスクを抑える |

とはいえ、会議DXは闇雲に取り組んでも、思ったようにDXを推進できません。

会議DXの取り組み方やステップを理解して、計画的に取り組むことが重要です。

そこでこの記事では、会議DXの概要や効果、具体的な取り組み方など、会議DXに関する基礎知識をまとめて解説していきます。

とくに会議DXで取り組むべきことや実施する手順は、詳しくまとめているので必見です。

この記事を読むと分かること

- 会議DXの概要が分かる

- 会議DXを推進する4つの効果が分かる

- 会議DXに取り組むべきか判断できる

- 会議DXで取り組むべき4つのことが分かる

- 会議DXを推進するときの7つのステップが分かる

- 会議のDX化を推進するときの3つのポイントが分かる

この記事を最後まで読めば会議DXとはどのような取り組みなのか理解でき、あなたの企業で実践できるようになるでしょう。

DXに取り組んでいる企業は一定数いますが、会議DXに本格的に着手できていない企業が多い現状があります。

競合他社に差をつけてDXを推進し新たな価値の創出するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

1.会議DXとは「デジタル技術を導入して会議の質を向上させる」こと

冒頭でも触れたように、会議DXとはデジタル技術を導入して会議の質を向上させることです。

経済産業省ではDXの定義として「デジタル技術やデータを使い、新たな価値の創出やビジネスモデル・企業文化の変革に取り組むこと」だと述べています。

経済産業省ではDXの定義として「デジタル技術やデータを使い、新たな価値の創出やビジネスモデル・企業文化の変革に取り組むこと」だと述べています。

つまりDXは、ただ単にデジタル技術を導入すればいいわけではありません。

デジタル技術はあくまでも手段であり、新たな価値の創出やビジネスモデル・企業文化の変革を目的として取り組むことが求められます。

会議DXではデジタル技術を有効活用して会議の質そのものを向上させ、下記のように新たな価値創出や競争力の優位性を確保することが重要です。

【会議DXの一例】

- デジタル技術を活用して議論に集中できる環境を作り新しい価値を創出しやすくする

- デジタル技術を活用して効率のいい会議を行いクライアント様の満足度を向上させる

- デジタル技術を活用して海外拠点とのやり取りを行いビジネスモデルの変革を進める

例えば、ペーパーレス会議システム(会議の準備から完了後までを効率化するシステム)などのシステムを導入して「ダラダラと続く会議」を改善し、会議に集中できる環境を整えたとしましょう。

その結果、参加者の議論が活性化し新たな価値やアイデアを生むことができれば、会議のDX化が推進したことになります。

では、どのように会議DXを推進するのでしょうか?

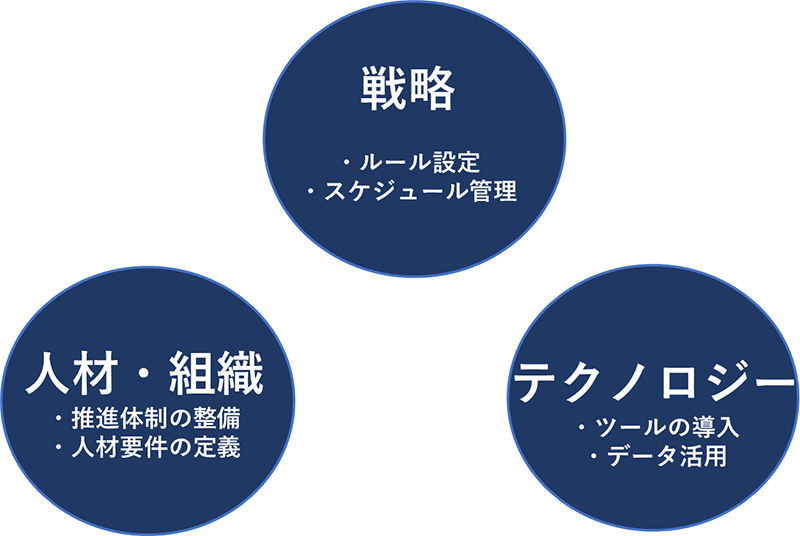

会議DXには「戦略」「人材・組織」「テクノロジー」の3つの柱があります。

この3つの柱をしっかりと築くことで、会議DXを推進し目的を達成することができるでしょう。

次の章では3つの柱を「人による対策」と「デジタル技術による対策」に分けて、それぞれどのようにDXを推進すればいいのかご紹介します。

1-1.DX化1|人による対策「戦略」「人材・組織」

会議DXでは、人による「戦略設計」と「組織・人材づくり」が必要です。

| 会議DXの人による対策 | ||

|---|---|---|

| 戦略 |

|

|

| 人材・組織 |

|

|

会議DXの戦略では、どのように会議DXを進めるのか明確にします。

- 会議DXを推進するスケジュールを作成する

- 予算を決める

- 会議DXのルールを設定する

など、会議DXを進めるうえで欠かせない全体像の設計とルール設定を行うことがポイントです。

人材・組織では、会議DXを推進するための組織や人材づくりを実施します。

- 総務部やDX推進部など会議DXを推進する部署や組織を決める

- DXの知識がある人材がいない場合はどのように人材配置をするのか決める

など、どのような体制で会議DXを推進するのか決めることが重要です。

とくに、社内にDXに関する知識がある人材がいない場合は、外部から採用するのか、社内から適任者を抜擢するのかなど会議DXを推進するスキルのある人材の確保が必要になります。

1-2.DX化2|デジタル技術による対策「ツール」

会議DXを推進する重要な柱となるのが、デジタル技術による対策です。

DXの定義でも触れたように、DXはデジタル技術を活用して新たな価値の創出や変革に取り組むことが欠かせません。

会議DXでは、目的に応じて下記のようなツール・システムを導入してDXを推進します。

| 工程 | ツール名 | 概要 |

|---|---|---|

| 会議前 | ||

| スケジュール管理ツール | 会議参加者のスケジュール調整やスケジュール共有ができるツール | |

| 資料作成ツール | 会議資料の作成をサポートするツール | |

| 情報共有ツール | 社内の情報共有方法を一元化してスムーズなコミュニケーションの実現を支援するツール | |

| 会議中 | ||

| Web会議ツール | インターネット経由で動画・音声を使った会議を行うツール | |

| ホワイトボードツール | 会議で使用するホワイトボードをオンライン化できるツール | |

| タイムキーパーツール | 会議での発言時間や進捗時間管理ができるツール | |

| 翻訳ツール | 多言語で会議をするときにリアルタイムで翻訳ができるツール | |

| 会議後 | ||

| 議事録作成ツール | 議事録の文字起こしから作成までをサポートするツール | |

| 文書管理ツール | 社内の文書を一元管理できるツール | |

| 会議分析ツール | 会議時間や発言数など会議の状態を分析し改善に活用できるツール | |

| 会議全体 | ペーパーレス会議システム | 会議の準備から完了後までの効率化・ペーパーレス化をサポートするシステム |

例えば、ペーパーレス会議システムを導入して、資料の共有・閲覧のしやすい環境や会議進行のしやすい環境を構築できると、参加者が会議に集中しやすくなります。

その結果「重要な決断に時間がかかる」「適切な決断ができない」などの課題を解消でき、会議の質そのものが向上するでしょう。

このように、デジタル技術による対策では人による対策ではカバーしきれない部分をデジタル化し、会議DXを促進します。

会議で活用できるデジタルツール・システムは、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

「会議 効率化 ツール」

2.会議DXを推進する4つの効果

会議DXの概要が分かったところで、会議DXを推進する効果が気になるところです。

会議DXでは「会議の効率化」や「働き方改革の推進」など4つの効果が得られます。

会議DXではDXの推進とともに様々な効果を得られるので、事前に把握しておきましょう。

会議DXを推進する4つの効果

- 1)会議の効率化

- 2)会議のコストダウン

- 3)働き方改革の推進

- 4)会議データの可視化・活用

2-1.会議の効率化

1つ目は、会議の効率化です。

会議をするときに「ダラダラ続く会議に困っている」「会議の準備に時間がかかる」など何らかの課題を抱えているケースは多いかと思います。

会議DXでは会議運営そのものを見直せるため、必然的に会議効率化を実現できます。

一例として、会議DXを推進するときの取り組みでは、下記のような効率化が見込めるでしょう。

| 対策方法 | 効率化のポイント | 取り組み内容の一例 |

|---|---|---|

| 人による対策 |

|

|

| デジタル技術による対策 |

|

|

人による対策では会議DXを推進するルールを設定することで、会議時間の短縮や準備の簡略化などが見込めます。

デジタル技術による対策では、ツールを活用した自動翻訳や自動文字起こし、ペーパーレス化などにより運営の負担を大幅に削減できるでしょう。

ペーパーレス化では会議資料を印刷して製本し、保存する手間を省けるため、DXの推進とともに大幅な業務効率化が実現できます。

実際に独立行政法人情報処理推進機構が公開している「 DX白書2023」によると、DXを推進した成果として業務効率化を実感している割合が高いです。

DX白書2023」によると、DXを推進した成果として業務効率化を実感している割合が高いです。

| DXを推進して得られた成果 | |

|---|---|

| 業務の効率化による生産性の向上 | 78.4% |

| アナログ・物理データのデジタル化 | 76.1% |

| 新規製品・サービスの創出 | 24.8% |

| 顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革 | 21.5% |

参考: 独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」

独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」

※DXの成果として「すでに十分な成果が出ている」「すでにある程度の成果が出ている」と回答した企業の割合

このように、会議DXでは目的達成だけでなく同時に会議の効率化を進めることができ、新たな価値を提供する余力の創出やビジネスモデルの変革にも貢献できます。

2-2.会議のコストダウン

2つ目は、会議のコストダウンにつながるところです。

会議DXでは、デジタル技術を活用して会議に要する時間短縮やペーパーレス化などが見込めます。

例えば、会議時間の短縮とペーパーレス化が実現できると、下記のような費用が削減できるでしょう。

【会議時間の短縮とペーパーレス化が実現できたときに削減できるコスト】

- 会議の準備と片付けにかかる人件費

- 会議中の人件費

- 会議資料の印刷代・紙代

- 会議の準備・会議中・会議後にかかる光熱費

- 会議資料を保存するための費用(ファイル代など)

会議費用の中でも大きな割合を占めるのが「人件費」です。

会議DXを推進して会議の準備にかかる時間を5時間削減できれば、1人当たり5時間分の人件費削減が実現できます。

一例として、10名が出席している会議を1時間短縮できれば、2.5万円のコスト削減が可能です。

同等の会議が月に4回あるとすると、1ヶ月で10万円もの人件費削減を達成できます。

| 10名が参加している会議のコスト削減例 | |

|---|---|

| 会議時間が1時間短縮できた場合 | 25,000円のコスト削減 |

| 1時間短縮できた会議が毎月4回ある場合 | 100,000円のコスト削減 |

※時給2,500円として算出

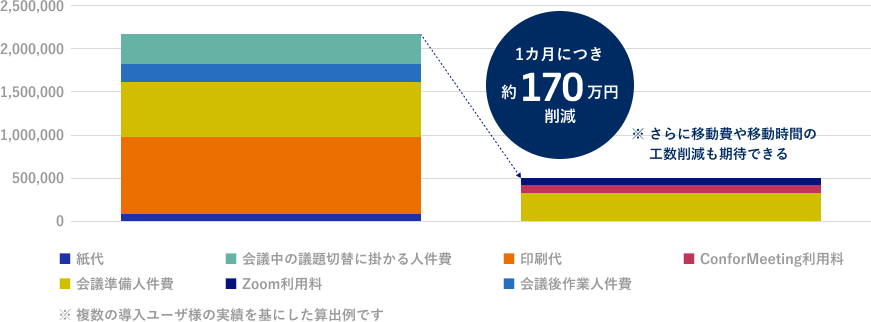

実際に私たちが提供しているペーパーレス会議システム「ConforMeeting」を導入して、1ヶ月につき約170万円のコスト削減ができた事例があります。

会議にかかる余分なコストを削減できると、新規事業や他の業務のDX化に費やす費用を捻出できます。

会議はDXを促進することで、コストダウンできる部分が多くあります。

DXを促進しながらコストダウンができるのは、大きな魅力だと言えるでしょう。

2-3.働き方改革の推進

3つ目は、働き方改革の推進ができるところです。

日本の労働環境は下記のような課題を抱えており、多様な働き方に対応できる環境構築が求められています。

働き方改革を推進するには、会議環境の整備や会議の効率化も無視できません。

例えば、対面での会議にしか対応していない環境では、テレワーク対象者であっても出社が必要です。

会議の度に時間と費用がかかるため、働き方改革の課題となるでしょう。

会議DXを推進すると多様な働き方に対応できる環境が構築でき、働き方改革も促進できます。

| 導入するツール・システム | 多様な働き方に貢献できるポイント |

|---|---|

| Web会議ツール | テレワークやフレックスタイム制の従業員と場所を問わず会議ができる |

| ペーパーレス会議システム 文書管理ツール |

場所を問わず資料の共有・閲覧ができる |

例えば、Web会議ツールを導入してインターネット経由で会議ができる環境を構築できれば、テレワークや時短勤務、フレックスタイム制など様々な働き方の従業員と会議がしやすくなります。

会議のために出社する必要もなくなり、従業員が働きやすい環境を構築できるでしょう。

また、Web会議をするときには資料の共有方法やセキュリティが課題となりますが、デジタル技術を活用することで一定のセキュリティを担保しながら情報共有がしやすくなります。

文書管理ツールを導入した場合は、システム内で資料の共有や閲覧、提出などができ、出社をしなくても情報共有や書類提出が可能です。

このように、会議DXを推進する工程で、働き方改革に必要なツール導入やルール設定ができる可能性があります。

2-4.会議データの可視化・活用

4つ目は、会議データの可視化や活用ができるところです。

DXの推進には、データ活用が必要です。

ただ単に会議を実施するだけでなく下記のようなデータを蓄積することで、会議の質向上に貢献します。

【可視化できる会議データの一例】

- 会議時間

- 会議の発言数

- 総発言時間

- 削減できたコスト

- 会議で使用頻度の多いワードなど

例えば、同じ発言者ばかりが一方的に話している傾向がある場合は、会議の発言方法を見直すことで質の向上につながります。

進行役が一方的に話している傾向がある場合は全員に発言権を持たせ、会議を活性化させることも検討できるでしょう。

このように、会議の課題や癖を可視化することで、会議の質を高め企業の変革へとつなげられます。

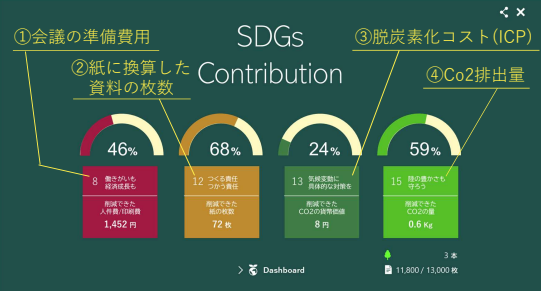

【ConforMeeting】ではSDGsへの貢献度も可視化できる

私たちが提供しているペーパーレス会議システム「ConforMeeting」は会議時間などの基本データに加えて、SDGsへの貢献度も可視化することが可能です。

会議DXにより削減できた二酸化炭素の排出量や資料枚数などをデータとして出力し公表できます。

新たな価値の創出や企業の社会貢献活動の一環として、データの利活用をしやすくなるでしょう。

3.実際に会議のDX化推進に取り組んでいる企業はまだ少ない

ここまで、会議DXの概要や効果をお伝えしてきました。

会議DXはDXの中でも取り組みやすく、業務効率化や多様な働き方の実現など企業にとって貢献度の高いところが大きな魅力です。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施した「 中小企業のDX推進に関する調査(2023年)」によるとDXを必要だと捉えている企業は7割を上回り、DXには取り組んだほうがいいと考えている企業が多いことが分かります。

中小企業のDX推進に関する調査(2023年)」によるとDXを必要だと捉えている企業は7割を上回り、DXには取り組んだほうがいいと考えている企業が多いことが分かります。

※調査で「必要だと思う」「ある程度必要だと思う」と回答した企業の割合

会議のDXに必要な取り組みを項目別に見ると文書の電子化やペーパーレス化に取り組んでいる企業が多く、次いで会議のオンライン化やセキュリティ対策が多いです。(会議DXに必要な取り組みは「5.会議のDX化を推進するうえで実施すべき4つのこと」で解説しています)。

| DXの取り組み内容 | |

|---|---|

| 文書の電子化・ペーパーレス化 | 64.4% |

| 会議のオンライン化 | 47.1% |

| セキュリティ対策 | 35.9% |

参考: 独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のDX推進に関する調査(2023年)」

独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のDX推進に関する調査(2023年)」

会議DXを推進する項目により企業の取り組み状況が異なりますが、DXの第一歩となる取り組みを開始している傾向があります。

ただし、会議DXでは会議の質が向上するようにペーパーレス化にとどまらず、会議のオンライン化やセキュリティ対策など複数の取り組みが必要です。

現状は「会議のオンライン化は47.1%」など会議DXに必要な取り組みが過半数を下回り、まだまだ本格的に取り組む段階には至っていないと考えられます。

4.コストや社内風土変革の導入ハードルはあっても会議DXは推進するべき

会議DXはデジタル技術を活用して推進していくため、どうしても導入時に一定のコストがかかります。

先ほども触れたように、DXの一歩が踏み出せていても会議DXにまで至っていない企業が多いのが現状です。

しかし、市場の変化や企業の競争力強化に対応するには、会議DXを推進したほうがいいでしょう。

今の会議を継続していると、いつかは下記のような課題にぶつかるからです。

【今の会議を続けた場合にぶつかる壁】

- 会議効率化ができず従業員の働き方改革が進まない

- 会議の質が向上せず競合他社に対抗できる戦略や新規事業を生み出せない

- 他拠点間やクライアント間との会議が円滑にできず業務が前に進まない

経済産業省や自治体などがDXを推進している背景があるので、会議DXを推進しないと競合他社から遅れを取る可能性があります。

それだけでなく、会議の質が向上しないため、競合他社に対抗できる戦略や新規事業を生み出せないリスクもあるでしょう。

デジタル技術を活用して会議DXを推進すると、働き方や会議への取り組み方が変わり企業の変革につながるはずです。

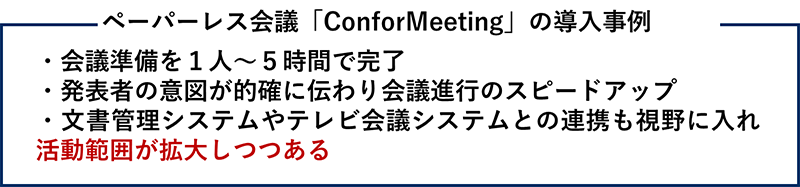

実際にペーパーレス会議システム「ConforMeeting」を導入した企業様は、会議が活性化したとの声があります。

海外展開加速によりグローバルな活用も視野に入れることができ、新たな価値の創出につながっています。

また、会議開催の負担軽減やコスト削減にもつながり、働き方にも変革を起こすことができました。

この事例は下記で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

事例の詳細を見る

【会議DXの導入コストがネックになっている場合は補助金活用を検討できる】

会議DXを推進するときの導入コストがネックになっている場合は、官公庁や自治体が募集しているDXに関する補助金活用を検討してみるといいでしょう。

先ほども触れたように、現在経済産業省や自治体が企業のDX推進を支援しています。

会議DXのために導入するツールによっては、補助金活用ができるケースがあります。

詳しくは「7-1.補助金の活用を検討する」で解説しているので、参考にしてみてください。

5.会議DXを推進するときに取り組むべき4つのこと

会議DXの必要性が理解できたところで、実際に取り組むべきことをご紹介します。

会議DXでは課題に応じて優先順位は変動するものの、下記の4つの項目に取り組む必要があります。

この4つを実施しないと会議全体のDX化が実現できないので、どのようなことを実施すればいいのか把握しておきましょう。

| 会議DXで取り組むべきこと | 具体的な内容 |

|---|---|

| 資料・議事録のペーパーレス化 | 会議の資料・議事録を電子化する |

| Web会議の導入 | インターネット経由で各拠点をつなぎリアルタイムで会議を実施する |

| 会議プロセスのデジタル化 | ツール・システムを導入して会議プロセス全体を改善し会議の質を高める |

| 会議のセキュリティ対策 | ツール・システムを利用することで起きるセキュリティリスクを抑える |

5-1.資料・議事録のペーパーレス化

| 資料・議事録のペーパーレス化 | |

|---|---|

| 概要 | 会議の資料・議事録を電子化する |

| DXが推進できる業務 | 会議の資料・議事録の作成・保存 |

| 活用できるツール・システム | 議事録作成ツール・文書管理ツール・ペーパーレス会議システム |

まずは、会議の資料・議事録のペーパーレス化を検討しましょう。

ペーパーレス化とは、紙を使用して運用していた文書や書類を電子化することです。

会議では、資料や議事録を紙で作成しているケースがあります。

紙を使い運用するとどうしても工数が増え、事務局の負担が大きくなります。

一例として会議資料を紙で作成すると、印刷や修正対応、製本に時間がかかるでしょう。

資料を電子化できれば、印刷をする必要がありません。

それだけでなく資料修正や共有が容易にできるため、会議の準備にかかる時間を減らせます。

紙で会議資料を作成する場合の工数

- 1)パソコンで作成した資料を印刷して確認してもらう

- 2)修正部分を上書きして保存する

- 3)再度資料を印刷して代表者に確認してもらう

- 4)会議参加者分の資料を印刷して製本する

- 5)会議当日に配布する

ペーパーレス化した場合の工数

- 1)パソコンで作成した資料をツール・メール経由で代表者に確認してもらう

- 2)修正部分を上書きして保存する

- 3)会議2~3日前までに、または会議当日にデジタルデータのまま資料を共有する

会議の資料や議事録のペーパーレス化は、下記のようなツール・システムを活用して進めます。

| 検討できるツール・システム | 概要 |

|---|---|

| 議事録作成ツール | 議事録の文字起こしから作成までをサポートするツール |

| 文書管理ツール | 社内の文書を一元管理できるツール |

| ペーパーレス会議システム | 会議の準備から完了後までの効率化・ペーパーレス化をサポートするシステム |

例えば、ペーパーレス会議システムでは、システム経由で電子化した資料の共有ができます。

資料や議事録の保存もできるため、ペーパーレス化を促進することが可能です。

DXを推進するときのペーパーレス化の進め方については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

「dx ペーパーレス」

5-2.Web会議の導入

| Web会議の導入 | |

|---|---|

| 概要 | インターネット経由で各拠点をつなぎリアルタイムで会議を実施する |

| DXが推進できる業務 | テレワークなど多様な働き方に対応した会議 拠点間や海外拠点との会議 |

| 活用できるツール・システム | Web会議ツール |

会議DXでは、Web会議の導入も欠かせない要素です。

Web会議とは、インターネット経由で各拠点をつなぎリアルタイムで会議を行う方法です。

対面会議では会議室やミーティングスペースなど特定の場所に集まり会議を実施する必要がありますが、Web会議は場所を問わずリアルタイムで会議ができます。

| 項目 | 対面会議 | Web会議 |

|---|---|---|

| 概要 | 会議室やミーティングスペースなど特定の場所に集まり会議をする | インターネット経由で各拠点をつなぎ会議をする |

| 特徴 |

|

|

テレワークや時短勤務など多様な働き方をする従業員と会議を設定しやすくなり、出社しなくても必要に応じて議論ができる環境を構築できます。

多拠点や海外拠点ともスムーズに連携しやすくなり、新たな価値の創出につながるでしょう。

Web会議は、ビデオ通話や音声通話のできるWeb会議ツールを活用して実施することが一般的です。

Web会議ツールを使えば、リアルタイムで複数人での会議が実施できます。

Web会議は対面会議とは発言方法や進行方法が異なるため、事前にルールを決めておくと円滑に導入できるでしょう。

5-3.会議プロセスのデジタル化

| 会議プロセスのデジタル化 | |

|---|---|

| 概要 | ツール・システムを導入して会議プロセスを改善し会議の質を高める |

| DXが推進できる業務 | 会議の準備 会議の進行 会議の後処理など |

| 活用できるツール・システム | スケジュール管理ツール・情報共有ツール・ホワイトボードツール・ペーパーレス会議システムなど |

会議DXを推進するには、会議の質が向上できるように会議の工程全体を見直す必要があります。

Web会議を実施できても資料共有やスケジュール管理などがアナログのままでは、会議を実施しにくくなるでしょう。

会議の一部工程にデジタル技術を使うのではなく、会議の工程全体にデジタル技術を活用して効率化・質の向上を目指すことが重要です。

一例として、下記のような業務にツール・システムを活用すると、会議DXが推進できるでしょう。

【会議プロセスをデジタル化するツールの一例】

- スケジュール管理ツール:会議のスケジュール調整・共有を効率化する

- 情報共有ツール:電子化した会議の資料を事前に共有する

- ホワイトボードツール:会議のホワイトボードをオンライン化して議論を活性化する

- ペーパーレス会議システム:会議進行をしやすくして議論を活性化する

会議中にホワイトボードツールを使うと、参加者が同じホワイトボードに書き込みながら議論ができるため活性化につながります。

また、ペーパーレス会議システムにはタイマー表示機能や進行管理機能などが備わっているため、限られた時間内で会議の質を向上できるようサポートすることが可能です(システムにより機能が異なります)。

このように、デジタル技術を活用して会議全体を改善することで、DXを推進できます。

5-4.会議のセキュリティ対策

| 会議のセキュリティ対策 | |

|---|---|

| 概要 | ツール・システムを利用することで起きるセキュリティリスクを抑える |

| DXが推進できる業務 | 会議全般 |

| 活用できるツール・システム | 各ツール・システムのセキュリティ機能の確認 |

会議DXでは、Web会議ツールやペーパーレス会議システムなど目的に応じたツール・システムを導入します。

ツール・システムには、アナログにはなかったセキュリティリスクがあります。

【ツール・システムを活用した会議のセキュリティリスクの一例】

- 不正アクセスによる情報漏えい

- ウイルス感染

- アカウントの流出や乗っ取り

- 画面共有での情報漏えいや盗聴

- 端末の盗難や紛失

例えば、Web会議ツールを導入した場合、ツールに脆弱性があると不正アクセスによる情報漏えいやウイルス感染によるデータの損失が起きるかもしれません。

とくに会議では機密性の高い情報を扱うため、外部に漏れてしまうと大きなトラブルになることが考えられます。

アナログにはないリスクを軽減するためにも、会議DXを推進するときにはセキュリティ対策が欠かせません。

会議DXのセキュリティ対策は「人」「技術」「ルール」の3つの柱を意識して、取り組むようにしましょう。

| 項目 | セキュリティ対策の一例 |

|---|---|

| 人 |

|

| 技術 |

|

| ルール |

|

とくに、今まで会議をアナログで実施してきた場合は、DX推進により環境が変わりセキュリティに関する意識が追いつかないケースがあります。

そのため、会議DXを推進するときにはセキュリティ対策も同時に実施して、問題なくDXを推進できる状況を整えることが大切です。

Web会議におけるセキュリティ対策の必要性は下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

「web会議 セキュリティ」

6.会議DXを推進する7つのステップ

ここからは、実際に会議DXを推進するためのステップをご紹介します。

会議DXにスムーズに取り組むためには、適切なステップを理解し計画に勧めることが大切です。

どのように取り組むのか全体像を理解するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

| 会議DXを推進するためのステップ | |

|---|---|

| ステップ1:会議DXの目的を明確にする | 企業の今後のビジョンや戦略を踏まえて会議DXの目的を決める |

| ステップ2:DXを推進するためのデジタルツール・システムを選定する | 会議DXの目的や課題に応じたデジタルツール・システムを選定する |

| ステップ3:会議DXの推進スケジュールを決める | 会議DXを推進するための具体的なスケジュールを決める |

| ステップ4:社内研修やルールの共有を実施する | 人による対策として社内研修やルール設定を行う |

| ステップ5:導入テストを実施する | 本格的に会議DXを開始する前に導入テストを実施する |

| ステップ6:実際にツール・システムを使い会議を行う | サポートをしながら会議にツール・システムを導入する |

| ステップ7:改善を重ねて会議の質を高める | 改善を重ねて会議DXの目的を達成できるようにする |

6-1.会議DXの目的を明確にする

まずは、会議DXに取り組む目的を明確にしましょう。

会議DXに限らずDXの推進失敗で多いのは、目的がないまま始めてしまいデジタル技術の導入だけで終わってしまうことです。

冒頭でも述べたように、DXは業務をデジタル化した先に新しい価値やビジネスモデル変革を起こすことが求められます。

ただ単に会議を効率化するデジタルツールを導入するのではなく、その先にどのような価値を見出せるのかを念頭に置いて会議DXの目的を検討してみてください。

会議DXの目的を検討するときか企業の今後のビジョンや戦略を踏まえて、会議にどのような課題があるのか考えると明確にしやすいです。

| 検討する項目 | 回答例 |

|---|---|

| 企業の目指すビジョン |

|

| 会議DXの目的 |

|

| 目的から見た現状の課題 |

|

上記の例では企業としてグローバルな展開を目指したいものの、会議が対応しきれていない課題があります。

そこで会議DXを推進して、国内外で協業できるビジネスモデルの変革に取り組みます。

目的が曖昧な状況でDXを推進すると失敗につながるため、なぜ会議DXが必要なのか明確するところから始めてみましょう。

6-2.DXを推進するためのデジタルツール・システムを選定する

会議DXの目的が明確になったところで、導入するデジタルツールやシステムを選定します。

会議DXは「デジタル技術・データを使い新たな価値の創出やビジネスモデル・企業文化の変革を起こすこと」なので、デジタル技術の導入が必須です。

会議DXの目的や課題と照らし合わせて、どのようなツール・システム導入が必要なのか検討してみましょう。

先ほどの例で言うとWeb会議や時間短縮に課題があるので、下記のようなツール・システム導入が検討できます。

| 目的から見た現状の課題 |

|

|---|---|

| 導入検討ができるツール・システム |

|

ツール・システム導入を検討するときに留意したいのは、一度に複数のツール・システムを導入しないことです。

会議には様々な工程があり、課題に応じて必要なツール・システムが異なります。

例えば、Web会議を実現するなら「Web会議ツール」が必要ですし、資料や議事録を管理するなら「文書管理ツール」が検討できます。

これらのツール・システムを同時に導入すると浸透するまでに時間がかかり、会議負担が大きくなることが考えられます。

そのため、導入するツール・システムの優先順位を決めて、問題なく活用できるようになったら次のツール・システムを導入する手順で進めるといいでしょう。

また、既に導入しているツールや機器がある場合は、新たに導入するツール・システムとの互換性を確認し、問題なく使用できる環境かチェックしておくことが大切です。

6-3.会議DXの推進スケジュールを決める

会議DXに導入するツール・システムが決まったところで、具体的な会議DX推進のスケジュールを決めておきましょう。

スケジュールを決めるときのポイントは、下記のとおりです。

【会議DXのスケジュールを決めるときのポイント】

- ツール・システムを導入する会議を決める

- ツール・システムを導入する期日を決める

- テスト運用期間もしくは研修期間を決める

会議DXの具体的なスケジュールは、導入するツール・システムや会議の規模により大きく異なります。

即日導入できるツールもあれば、社内環境に応じたカスタマイズが必要ツールもあります。

事前に導入にかかる期間を確認し、いつから運用開始できるのか決めておくといいでしょう。

【会議DXはスモールスタートがおすすめ】

会議DXは、スモールスタートがおすすめです。

一度にすべての会議でツール・システムを導入すると、トラブル対応や使い方のレクチャーに時間を要します。

まずは役員会議や定例会議など一部の会議からスタートして運用方法に慣れてきたら、他の会議に拡大していくスケジュールを検討するといいでしょう。

6-4.社内研修やルールの共有を実施する

会議DXを推進するスケジュールが決まったら「1.会議のDX化とは「デジタル技術を導入して会議の質を向上させる」こと」で触れた人による対策に取り掛かります。

具体的には、ツール・システムを導入するにあたり、必要なルール設定や研修を実施します。

| 会議DXを推進するための項目 | 施策例 |

|---|---|

| ルール設定 |

|

| 研修の実施 |

|

ルール設定では、ツール・システムの使い方の手順を決めてマニュアルなどにまとめます。

マニュアルにはセキュリティ対策や注意点も含めて、誰もが問題なく使用できる仕組みを構築しておきましょう。

また、研修では、どのように会議を進めるのか具体的な使い方を共有します。

注意点やトラブル時の対策も共有しておくことで、会議時に問題なく使用できるようになるでしょう。

ルール設定や研修はツール・システムに関する知識が必要な場合があるので、知見のある担当者と共に取り組むと重要な項目を漏らすことなく準備ができます。

6-5.導入テストを実施する

会議DXに必要なツール・システムを実際に活用する前には、導入テストを実施します。

実際の会議で「上手に使えなかった」「回線不良があった」などのトラブルが起きると、会議のやり直しなどを検討しなければなりません。

導入テストを実施するときには、下記の点に着目するといいでしょう。

【導入テストを実施するときに確認したいポイント】

- 実際の会議と同じ環境で問題なく使用できるか

- 他のツール・システムと併用する場合はすべてのツール・システムが問題なく使用できるか

- 会議でツール・システムを使用したときに疑問点はないか

- 会議でツール・システムを使用したときにセキュリティリスクはないか

例えば、Web会議ツールを実際の会議と同じ環境で使用する場合に「接続不良が起きやすい」「相手の声が聞き取りにくい」などの問題があれば、本格的な運用までに改善が必要です。

また、実際にWeb会議ツールを使用してみて「操作が難しい」と感じる部分があれば事前に共有し、円滑な運用を促す必要があるでしょう。

ツール・システムによっては無料トライアル期間が用意されているため、この期間を使って試してみるのもおすすめです。

6-6.実際にツール・システムを使い会議を行う

問題なくツール・システムが使用できる環境が整ったら、実際にツール・システムを使い会議を行います。

ツール・システムの使用に慣れるまでは、下記のようなサポートするといいでしょう。

【ツール・システムの使用に慣れるまでのサポートポイント】

- 事務局が待機をしてトラブル発生時に対応できるようにする

- チャットやFAQなどを開設してツール・システムの使い方相談に対応できるようにする

- ツール・システムの難易度によっては導入後も研修を継続する

とくにツール・システムの導入時は「ログイン方法が分からない」「どのように操作をすればいいのか分からない」などのトラブルが発生する可能性があります。

事務局や技術部など知見のあるスタッフが待機をして、サポートできるようにしておくといいでしょう。

また、会議後に出席者にアンケートを実施して、ツール・システムの反響を確認してみることも大切です。

出席者からの評価が良ければ継続使用ができますし、改善が必要などの声があれば新たな工夫が必要でしょう。

このように、ツール・システムを導入して終わりではなく、問題なく使用できるようにサポートをしながら進めてことが重要です。

6-7.改善を重ねて会議の質を高める

会議DXを推進するときには「ツール・システム導入のデジタル化」で終わらず、本来の目的を達成できるように改善を重ねることが大切です。

例えば、本来の目的が「会議プロセスのデジタル化により国内外での協業ができる体制を整えビジネスモデルを変革する」であれば、ツール・システム導入により、どれくらい達成できたのか分析するようにしましょう。

仮に役員会議ではツール・システム導入の一定水準が達成できたのなら、他の会議に拡大していくなど次のステップを検討する必要があります。

DXは中長期的な取り組みであり、少しずつ会議環境を変化させ目的達成を目指すものです。

短期的な取り組みで終わらせないように、随時分析と改善を繰り返すようにしましょう。

7.会議DXを推進するときの3つのポイント

会議DXを推進するステップが分かったところで、実際に会議DXに取り組む前に知っておきたい3つのポイントをご紹介します。

会議DXをスムーズに進めるためにも知っておきたいポイントばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

会議DXを推進するときの3つのポイント

- 1)補助金の活用を検討する

- 2)ツール・システムの導入で満足しないで社内に浸透させる

- 3)会議DXの成果を可視化する

7-1.補助金の活用を検討する

会議DXを推進するときにコストがネックになっている場合は、補助金の活用を検討しましょう。

2024年2月時点で会議DX推進への活用を検討できる主な補助金は、下記のとおりです。

| 補助金名 | 補助金の一例 | 概要 |

|---|---|---|

IT導入補助金 IT導入補助金 |

通常枠の場合:最大450万円 (補助率:2分の1以内) |

主にITツール・ソフトウェアの導入に使える補助金 |

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |

成長分野進出類型の場合:従業員21人以上で最大2,500万円以内 (補助率:3分の2以内) |

中小企業の経営革新に必要な設備投資等に使える補助金 |

小規模事業者持続化補助金 小規模事業者持続化補助金(一般型) |

通常枠:50万円以内 (補助率:3分の2以内) |

小規模事業者の販路開拓や業務効率化などの取り組みを支援する補助金 |

※採択条件が異なるので各補助金の条件を確認して検討してください

実際に「IT導入補助金」は様々な業務のDX促進に活用されており、Web会議の環境整備を目的に採択された事例があります。

補助金を活用できると会議DXのツール・システム導入費用を抑えられるため、促進しやすくなるでしょう。

今回ご紹介した国の実施している補助金以外にも、企業の所在地となる地方自治体が実施している補助金が活用できる場合もあります。

補助金により応募の条件が大きく異なるため、自社の会議DXの目的に活用できそうか確認したうえで応募を検討してみてください。

7-2.ツール・システムの導入で満足しないで社内に浸透させる

会議DXはツール・システムの導入がゴールではなく、ツール・システムを社内に浸透させて目的を達成することが重要です。

そのため、ツール・システムの導入で満足するのではなく、下記のように社内に浸透させる工夫を取り入れましょう。

【会議DXを推進するツール・システムを浸透させるポイント】

- 研修を実施して迷わず使用できるようにする

- ツール・システムを使用する範囲を少しずつ拡大する

- 会議DXの必要性を共有し足並みを揃える

会議DXを推進するときにツール・システムの使い方や必要性が理解できないと、実際の会議で活用されずに失敗する可能性が高くなります。

会議で問題なく使用できるように研修などのサポートを実施し、社内になくてはならない仕組みへと変化させることが大切です。

また、会議DXの必要性が分からないと、なかなか前向きに取り組めない従業員も出てきます。

管理職などのリーダーが中心となり会議DXに取り組む意義や将来のビジョンを発信することで、足並みを揃えることも大切でしょう。

7-3.会議DXの成果を可視化する

会議DXは意図的に成果を可視化しないと、どのような変化があったのか体感しにくいです。

下記の2つの目的で、会議DXの成果を可視化するようにしましょう。

- 会議DXの課題を明確にして改善を重ねる

- 会議DXの成果を共有してモチベーションを向上する

会議DXの成果を可視化する方法は複数ありますが、ペーパーレス会議システムや会議分析ツールなどを活用して目的に応じた変化を分析すると運用しやすいです。

【可視化できる会議データの一例】

- 会議時間

- 会議の発言数

- 総発言時間

- 削減できたコスト

- 会議で使用頻度の多いワードなど

例えば、会議時間の短縮が課題になっていた場合は、会議時間を集計し可視化すると会議DXの成果が分かります。

会議が30分程度短縮できていることが明確になれば、取り組みの成果が出ていることになりモチベーションアップにもつながるでしょう。

また、会議時間が短縮できているので、空いた時間を活用して新しい取り組みを検討できるかもしれません。

このように、会議DXの成果を確認しながら推進できるように、改善や工夫を重ねるようにしましょう。

8.会議は改善しなければならない工程が多い!一気にDX化を推進するならペーパーレス会議システムがおすすめ

ここまで解説してきたように、会議DXはツール・システムを有効活用しながら進めていきます。

会議DXを推進できるツール・システムは多くの種類があり、課題や目的に応じて使い分ける必要があります。

ただし、「6.会議DXを推進する7つのステップ」でも触れたように、同時に複数のツール・システムを導入すると混乱を招きます。

ツール・システム同士の互換性や相性もあるため、すべてのツール・システムを有効活用できる環境整備が難しいケースもあるでしょう。

そのため、できるだけ少ないツール・システム数で会議DXを推進することが求められるのです。

そこで、できるだけ多くの会議課題を解消しDXを推進するなら「ペーパーレス会議システム」がおすすめです。

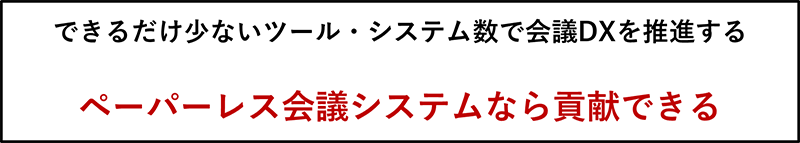

ペーパーレス会議システムとは、会議の準備から完了後までの効率化・ペーパーレス化を支援するシステムです。

下記のように、幅広い機能を備えているので、会議の資料共有や保存、会議進行、セキュリティ強化など会議DXに必要なポイントをこのシステム1つでカバーできます。

| ペーパーレス会議システムの主な機能一覧 | |

|---|---|

| 資料管理機能 | 資料配布 資料作成機能 資料のダウンロード 資料のアクセス権限 資料の保管・検索 |

| 資料操作機能 | 資料共有 資料の表示方法の選択 手書き入力 テキスト入力 |

| 運用管理機能 | 会議情報の登録 参加者の権限設定 参加者への情報共有 Web会議ツールとの連携 タイムスケジュール機能 発言者機能 |

| 認証機能 | ユーザー認証 多要素認証 会議データの削除 |

※Web会議を実施する場合は別途Web会議ツールが必要です

- 会議の準備から完了後までの工程を効率化したい

- 会議のペーパーレス化を推進したい

- 会議に集中できる環境を作り、質を向上させたい

などの課題を抱えている場合は、まずはペーパーレス会議システムの導入を検討してみてください。

ペーパーレス会議システムの機能や導入メリットは下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

「ペーパーレス会議システム」

9.効率よく会議DXを推進できる!ペーパーレス会議システム「ConforMeeting」

会議DXを推進するペーパーレス会議システムを検討している場合は、私たちが提供しているペーパーレス会議システム「ConforMeeting」がおすすめです。

「ConforMeeting」は会議の準備から完了後までを効率化する豊富な機能が揃っており、会議のDX化促進をサポートします。

実際に、会議の運営負荷の軽減や進行スピードの向上に貢献した事例もあります。

ここでは、会議DXを推進する「ConforMeeting」の魅力をご紹介します。

ペーパーレス会議システム「ConforMeeting」の強み

- 1)会議に集中できる環境を整えて会議の質の向上に貢献

- 2)事務局の負担を軽減できる

9-1.会議に集中できる環境を整えて会議の質の向上に貢献

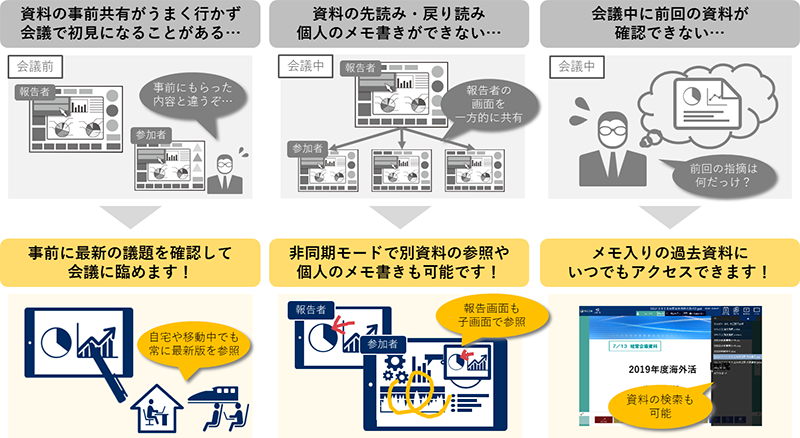

「ConforMeeting」は会議出席者のストレスを軽減して、会議に集中できる環境を整えます。

従来の会議運営では会議の資料作成の負担が大きく、事前に資料共有ができないケースが多いです。

「ConforMeeting」ではシステム経由で資料の共有や差し替えができるため、会議前に資料に目を通しておけます。

また、会議中は事務局のページ送りや書き込みが同期されるので確実な情報共有ができ、会議に集中しやすい環境を構築できます。

開発時のコンセプトは「エグゼクティブの思考を妨げない直観的なインターフェース」で、出席者が直感的に使用できる画面設計にこだわっているところもポイントです。

他にも、過去資料の検索やWeb会議ツールとの連携など豊富な機能があり、複数のツール・システムを導入しなくても会議の質向上に貢献できます。

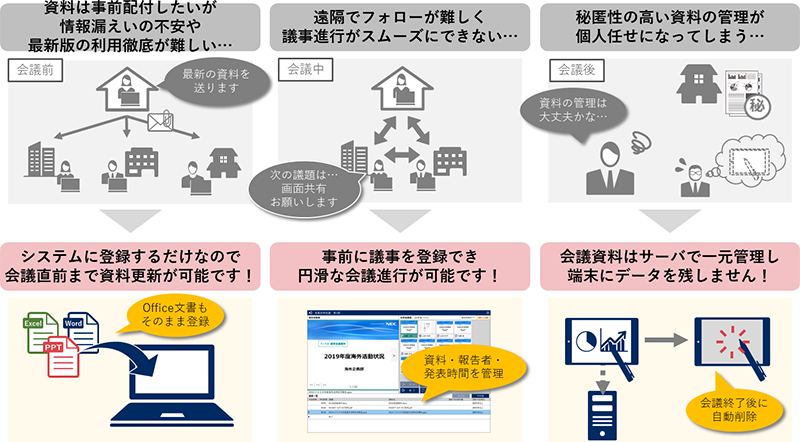

9-2.事務局の負担を軽減できる

会議DXを推進するときに「事務局の負担軽減」や「会議準備の効率化」が課題になることがあります。

「ConforMeeting」は事務局の負担を軽減する機能が揃っています。

| 会議の工程 | 機能の一例 |

|---|---|

| 会議の準備 |

|

| 会議中 |

|

| 会議後 |

|

会議の準備ではオフィス文書をそのまま資料として登録できるため、印刷・製本をする手間を省けます。

会議中は事前に登録した議事に沿ってスケジュール管理ができ、時間のコントロールがしやすいところが特徴です。

各種権限も事務局側で制御できるため、進行の舵が取りやすくなるでしょう。

また、会議後はサーバ上で資料を一元管理でき、議事録や資料を保存する手間も省けます。

このように、会議の工程をデジタル化しながらも、事務局の負担を大幅に削減できるところが大きな魅力です。

「ConforMeeting」では30日間の無料トライアルをご用意しています。

実際に操作をしてみて会議DXを推進できそうか判断いただけますので、まずはお気軽にお試しください。

10.まとめ

今回は、会議DXの概要や効果、具体的な進め方をご紹介しました。

最後まで読み、会議DXに取り組んでみようと感じることができたでしょう。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇会議DXとはデジタル技術を導入して会議の質を向上させること

〇会議DXには「戦略」「人材・組織」「テクノロジー」のバランスが取れた取り組みが必要

| 戦略 | 会議DXの戦略・ルールを決めて計画的に取り組む |

|---|---|

| 人材・組織 | 会議DXを推進する人材や組織を決める 会議DXを推進する人材を育成する |

| テクノロジー | 会議DXを促進するツール・システムを選定し導入する |

〇会議DXを推進する効果は次の4つ

- 1)会議の効率化

- 2)会議のコストダウン

- 3)働き方改革の推進

- 4)会議データの可視化・活用

〇会議DXを推進するときに取り組むべきことは次の4つ

- 1)資料・議事録のペーパーレス化

- 2)Web会議の導入

- 3)会議プロセスのデジタル化

- 4)会議のセキュリティ対策

〇会議DXを推進するステップは下記のとおり

- ステップ1:会議DXの目的を明確にする

- ステップ2:DXを推進するためのデジタルツール・システムを選定する

- ステップ3:会議DXの推進スケジュールを決める

- ステップ4:社内研修やルールの共有を実施する

- ステップ5:導入テストを実施する

- ステップ6:実際にツール・システムを使い会議を行う

- ステップ7:改善を重ねて会議の質を高める

〇会議DXを推進するポイントは次の3つ

- 1)補助金の活用を検討する

- 2)ツール・システムの導入で満足しないで社内に浸透させる

- 3)会議DXの成果を可視化する

会議DXは市場の流れや市場での優位性を確保するために、欠かせない取り組みです。

会議DXを推進するときにはペーパーレス会議システム「ConforMeeting」を活用して、スムーズにDXを進めましょう。

30日間の無料トライアルをご用意していますので、ぜひお気軽にお試しください。