セキュリティゲート(フラッパーゲート)とは?価格の目安とメリット

サイト内の現在位置

- トップ>

- 入退室管理・顔認証コラム>

- オフィス移転の流れをチェックリスト式で紹介 手続きと成功のポイント

目次

オフィスの移転を行う際は、検討要素が多いうえに段取りも複雑であるため、非常に大きな苦労を伴います。そこで本記事では、新オフィスを選定するところから、移転完了後の手続きまでのチェックリストを紹介します。項目だけでなく注意点なども記載していますので、ぜひ参考にしてトラブルのない移転を目指してください。

新オフィス選定のチェックリスト・注意点

オフィスを移転するにあたっては、まず新オフィスを選定する必要があります。どのようなオフィスにするのか決める前に、移転の目的を明確化しておきましょう。

移転の目的を明確化する

新たなオフィス探しを始める前にやっておくべきことは以下の2点です。

- なぜ移転をするのか、目的を明確にする

- 現状のオフィスにはどんな問題があるかを洗い出す

例えば、人員を大幅に増やす場合や、新たな部署を増設する場合であれば、現状より広いスペースが必要となる可能性が高いでしょう。また、交通の利便性を高めることが目的であれば、都心なら駅から近い物件を探さなければなりませんし、地方であれば駐車場の台数を確保できる面積が必要となるかもしれません。もちろん移転の目的がひとつでない場合もあるので、その際は優先順位をつけることをおすすめします。

新オフィスの選定条件を決める

オフィスの選定条件を決める際は、以下の項目を踏まえましょう。完全に数値化できないものもありますが、目安をつけておくことで選定ミスの抑制が可能です。条件が明確になれば、不動産業者にも相談しやすいので時間効率が良く、コストを明確にすることにも役立ちます。

- 目的を文章化し条件に加える

- 現状の問題点を文章化し条件に加える

- コストの上限を踏まえる(毎月の賃料や共益費、敷金や保証金などの初期費用)

- 面積、部屋数、フロア数などハードウェアとしての条件を数値化する

- 最寄り駅からの徒歩時間、駐車可能数などを数値化する

- 業務上の利便性を踏まえる(役所や郵便局、金融機関、関連会社との距離)

- 従業員の快適性を確保するため、周辺の状況を踏まえる(飲食店や商業施設などの有無)

新オフィスの内覧を行う

新オフィスの内覧に際しては、ここまでに挙げてきた条件を踏まえるとともに、外観面や周辺環境、管理面にも注意を払いましょう。また、持ち帰って検討するために必要な部分の写真や動画を記録しておくこともおすすめします。

- 建物の外観、眺望に問題はないか

- 周辺の治安に問題はないか

- 最寄り駅からの徒歩時間は事前情報と合っているか

- 周辺の交通量が多すぎないか、危険がないか

- 正面玄関が閉鎖される時間

- 日曜、休日などの出入り方法

- 周辺に異臭や騒音の原因はないか

- 同業他社や紛らわしい社名の会社が入っていないか

- 看板や案内板は見やすいか

設備を実際に確認する

実際に物件を見る際に確認すべきポイントは多岐にわたります。内覧には図面やメジャー、カメラを持っていきます。広いオフィスであればメジャーで測るのは大変なので、簡易のレーザー測長器などがあると便利です。

- トイレの数や衛生面

- エレベーターの数、混み具合

- 給湯室の有無、込み具合

- セキュリティの度合い(セキュリティカードや守衛の有無など)

- バリアフリーの度合い

- 自社の設備を搬入できる経路が確保できるか(エレベーターの大きさなど)

- 空調や照明は十分か

- 電力用量

- 避難経路や消防設備

- 耐震性は確保されているか

- 柱の位置が図面と合っているか(レイアウト検討の際に重要)

- 喫煙所

- 駐車場

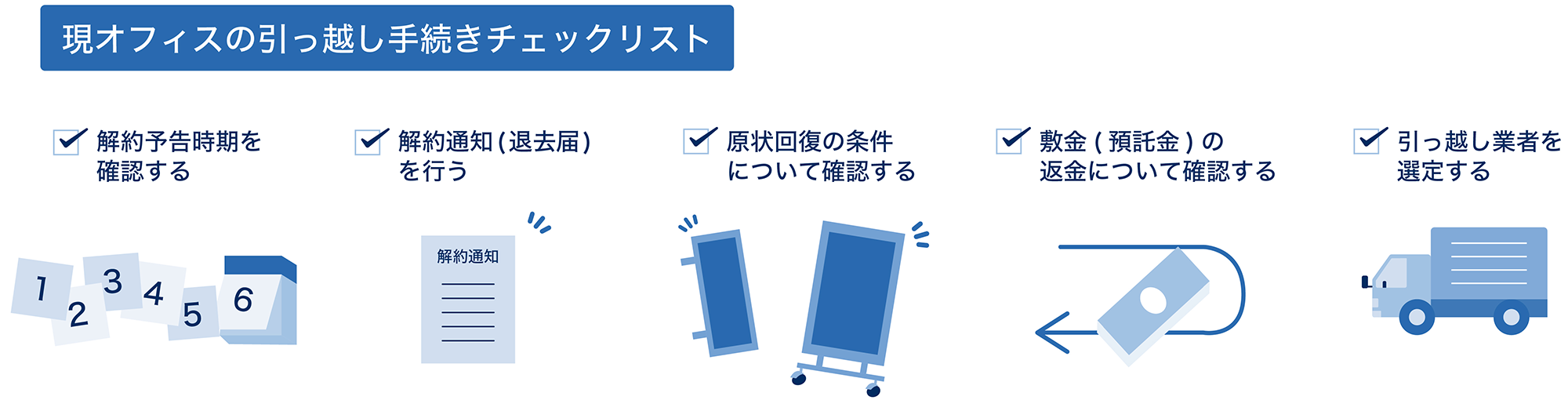

現オフィスの引っ越し手続きチェックリスト

現在のオフィスから退去する場合には、いくつか手続きが必要です。スムーズに移転できるように、以下の項目を確認しましょう。

解約予告時期を確認する

現状賃貸オフィスに入っているのであれば、更新の時期や解約前の手続きを賃貸借契約書でしっかり確認します。一般の住宅であれば1ヶ月前の告知でも問題ありませんが、オフィス用の物件では、6ヶ月前までに解約の告知が必要と定められていることが一般的です。

また、新たなオフィスに入居できるのがいつからなのかも確認しておく必要があります。これらを踏まえることで、移転のタイムスケジュールも組みやすくなります。

解約通知(退去届)を行う

オフィスの解約をする際、法的には解約通知(退去届)を出す必要はありません。しかし、トラブルを防止する意味から、書面を交わしておくことをおすすめします。

解約通知のフォーマットは管理会社で異なります。作成していない会社もありますが、おおむね必要なのは以下の内容です。

- 宛名を貸主にすること

- 解約通知の年月日

- 賃貸契約を解約する意思を告げること

- 現状の賃貸物件名や住所

- 退去する日

- 賃貸契約者の名前

解約通知を作成する前に、必要な手続きや提出期限を電話などで確認しておくと良いでしょう。

原状回復の条件について確認する

オフィス物件を解約する際には、契約が終了する前に原状回復する必要があります。原状回復とは、わかりやすく言うと入居したときと同じ状態に戻すことです。例えば、入居以降に床や壁を傷つけてしまった場合は退去する側の責任で補修する必要があります。

太陽光による日焼けなど、入居した側の責任でない損耗は補償の範囲外であると民法に定められていますが、契約の時点で「壁紙などの貼り替えも原状回復に含む」とされていれば費用負担することになります。そのため、まず契約書を確認したうえで自社が負担すべき内容を把握し、不当な請求をされないように注意します。一般的に原状回復を要求されるのは以下のような点です。

- 入居以降に設置したパーテーションや家具、設備などの撤去

- 看板や表札などの撤去

- 入居以降に設置した電気や電話、LANの配線、水道やガスの配管

- 壁紙、天上ボード、床板の原状復帰(契約によって除外される場合もあり)

- 全体のクリーニング

また、原状回復に関連して確認すべき内容は以下の通りです。原状回復は、契約終了日(退去日)までに行う必要があるため、これらを踏まえてスケジュールを組みましょう。

- 原状回復すべき箇所や内容、レベルの把握

- 管理会社が回復工事の業者を指定しない場合、業者の選定と見積もり依頼を行う

原状回復業者の選定は、産廃を含む廃棄物の処理もできる業者を選びましょう。もし引っ越し業者が廃棄物の処理をしてくれるのなら、回復工事業者の選択は自由度が上がります。

なお、ここで言う廃棄物には、一般的な紙ごみだけでなく、オフィス家具などの粗大ゴミや電線、看板、鉄屑、がれきなども含みます。それぞれに廃棄の決まりがあるため、オフィスを撤収する前に段取りをしておかないと、処理に余計な手間がかかってしまいます。

敷金(預託金)の返金について確認する

敷金や預託金を預けている場合、原状復帰の費用に充てることが可能です。そのため原状復帰工事を自社で依頼した場合は、敷金がいくらか返金される可能性があるので、まずは契約書で敷金の事項に書かれた内容を確認しましょう。

ただしオフィス物件の場合、契約時に「償却」という項目が設けられていることが少なくありません。償却とは、物件に何のダメージがなくても管理側が必ず差し引く金額です。そのため、敷金(保証金)から返金がある場合は、以下の式で算出されます。

預けた敷金(保証金)- 原状復帰費用 - 償却 = 返金

なお、返金があるとしても即日戻ってくるわけではないので、返金の時期も確認しておくことをおすすめします。

引越し業者を選定する

オフィスの移転に際しては引越し業者の選定も重要です。一定以上の規模をもつオフィスを移転するとなれば作業量も膨大になります。業種によっては人の手で運べない設備もあるので、自社の引越しに必要な設備や技術を持つ業者を選ぶことが重要です。

スケジュールとしては、引越しの4ヶ月くらい前に見積もりを取り、3ヶ月前くらいには決定しておくと安心です。また、業務を進めながら従業員が梱包作業等をするのは難しいため、梱包も含めた一括サービスを提供できる業者を探しましょう。なかには、レイアウト設計も担当してくれる業者もあるため、サービス内容と費用を比較検討できるよう、見積もりは1社だけでなく2~3社から取りましょう。

移転当日に向けたチェックリスト

移転当日までに行うべきことは以下の通りです。移転マニュアルの作成やホームページの更新をしておくことで、移転当日に慌てる必要がなくなります。

移転マニュアルを作成し社内通知を行う

移転先や移転の日時が決まったら、スムーズに作業に取り組めるよう、全体を統括できる部署で移転マニュアルを作成し、各部署に配布する必要があります。マニュアルに必要な情報は以下のようなものが挙げられます。

- 移転の日時

- 移転先のレイアウト

- 移転までのタイムスケジュール

- 部署ごとに行うべきことのリスト(持っていくもの、廃棄するもののリストは各部署で作る)

- 個人で行うことのリスト(各自で管理している机やロッカーなど)

移転によって物品が行方不明になることもあります。そのため、上記のリスト以外に、持っていくものを記載したリストも部署ごとに作っておきましょう。

ライフライン停止、開始の手続きを行う

ライフラインの手続きも転居前に行うべき項目です。旧オフィスでは退去が完了するまで、新オフィスでは入居開始日から使用できるように手続きしておきましょう。

- ライフライン手続きにおける退去時の立ち合い有無

- 電気…立ち合い不要

- ガス…立ち合いが必要なケースもあり

- 水道…立ち合いが必要なケースもあり

- ライフライン手続きにおける入居時の立ち合い有無

- 電気…立ち合い不要

- ガス…立ち合い必要

- 水道…立ち合い不要

回線工事の予定を決定する

電話やインターネットの回線は、入居日から使えるようにしておく必要があります。そのため、配線工事などが必要であれば、事前に施工しておくことが重要です。

また、電話機やファックス、コピー機などはリースであるオフィスも多いでしょう。その場合は、移転先でも同じものを使うのか事前に確認・検討しておく必要があります。

取引先へ案内を送る

取引先へ転居する旨の案内を送る必要もあります。案内には、あいさつ的な文面のほか、新住所と移転日を記載し、移転前に届くように発送します。案内を送るべき主な対象は以下の通りです。

- 顧客

- 仕入れ先やパートナー企業

- 金融機関

顧客や仕入れ先に関して、リストがあれば、漏れがないようにチェックします。リストがなければ、これを機会に作成しておくことを推奨します。

サポート会社へ連絡する

転居の案内は、サポート会社にも連絡する必要があります。対象としては、税理事務所や警備会社、コンサル会社などが挙げられます。

- 税理事務所や司法書士、コンサル会社

- 警備会社

- リース会社(コピー機や電話機、車両や設備など)

- 地域や業界として加入・加盟している団体

- 清掃会社

- 新聞や雑誌などの定期購入先

社内備品の住所を変更する

住所が変わることで印刷物なども変更する必要があります。一定規模のオフィスであれば、移転は数ヶ月前から進行しているため、移転直前になって無駄に印刷することがないよう気をつけましょう。住所を変更すべき備品としては以下のものが挙げられます。

- 封筒や名刺、会社案内などの印刷物

- 社判やゴム印など

ホームページを更新する

移転に伴い、ホームページやフェイスブックなど、ネット上の情報を更新します。メールの署名にも住所が記載されていることが多いため、忘れずに変更してください。

各機関への届け出チェックリスト

オフィス移転の際は、公的な機関などに住所変更を届け出る必要があります。ここでは代表的なものしか挙げませんが、業務上関連がある省庁などへの届け出も漏れのないようにリストアップしましょう。また、省庁ごとに申請すべき機関が異なることもあるので、リストアップした際に期限もしっかり把握しておく必要があります。

移転前に必要な届け出

まず、移転前に必要な届出を確認しましょう。主なものとしては、郵便局への転居届や消防署への防火・防災管理者選任届出などが挙げられます。

郵便局への転居届

郵便局に転居届を出しておくと、今までの住所に来た郵便物を届け出た日から1年間は新たな住所に転送してもらえます。郵便局への転居届には、特に提出先の指定はなく、最寄りの郵便局で構いません。

転居届における「届出人」の記入欄には会社代表者の名前を書く必要があり、届け出に行く人もサインを書かなければなりません。また、届出者と会社の関係を証明するための保険証や社員証などを持参してください。

消防署への防火・防災管理者選任届出など

移転に伴って消防署に出す届出には以下の4種類があります。

- 防火・防災管理者選任届出書…移転前に管理者を選任して届け出

- 防火対象物工事等計画届出書…内装工事を開始する7日前までに管轄の消防署に届け出

- 消防計画作成(変更)届出書…移転の7日前までに移転先の管轄消防署に届け出

- 防火対象物使用開始届出書…移転の7日前までに移転先の管轄消防署に届け出

移転後に必要な届け出

移転してから行うべき届出は以下の通りです。代表的なものとしては、法務局への本店・支店移転登記申請や税務署への異動事項に関する届出などがあります。

法務局への本店・支店移転登記申請

新しいオフィスに移転したら、本店・支店移転登記申請書を提出する必要があります。登記の登録免許税は、移転が同じ法務局の管轄内か管轄外かで料金が変わることを覚えておきましょう。管轄内移転の場合、本店が30,000円、支店が18,000円、管轄外に移動した場合は、これに30,000円プラスとなります。また、管轄内の移転であれば書類は1通、管轄外なら2通必要です。

本店を移転した際は、移転日から2週間以内に法務局に届出を出す必要があります。もし出せない場合は、代表者個人に100万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意しましょう。

税務署への異動事項に関する届出など

税務署に提出する届出としては、以下の2種類があります。これらは直接窓口に行っても良いですが、郵送やe-Taxでも可能です。

- 異動事項に関する届出…移転後すぐに両方の管轄税務署に届け出

- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出…移転後1ヶ月以内に両方の管轄税務署に届け出

年金事務所への適用事業所名称/所在地変更(訂正)届など

移転に際して、年金事務所には以下の届出が必要です。これらは窓口にて提出するほか、郵送や電子申請での届出も可能です。

- 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届…移転後5日以内に管轄の事務所に届け出

- 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届…移転後5日以内に管轄の事務所に届け出

労働基準監督署への労働保険名称、所在地等変更届など

移転日から10日以内に「労働保険名称、所在地等変更届」を管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。労働保険と雇用保険の扱いは、自社が一元適用事業所か二元適用事業所かで手続きが異なるので注意が必要です。

労災保険と雇用保険を一括で手続きする場合を一元適用事業と呼び、個別に手続きする場合は二元適用事業と呼びます。ほとんどの企業は一元適用事業所ですが、建設業や農林業、水産業、都道府県や市町村の事業を行う会社などは二元適用事業所です。一元適用事業所は保険関係の手続きを労働基準監督署で行いますが、二元適用事業所はハローワークに提出する必要があります。

ハローワークへの雇用保険事業主事業所各種変更届

ハローワーク(公共職業安定所)には、移転日から10日以内に以下の届出が必要です。

- 雇用保険事業主事業所各種変更届

- 労働保険名称、所在地等変更届

上記のように一元適用事業所と二元適用事業所で手続きが異なります。一元適用事業所の場合、移転後に管轄のハローワークに労働保険名称、所在地等変更届の控えと確認書類を添えて雇用保険事業主事業所各種変更届を提出します。二元適用事業所は、ハローワークに労働保険名称、所在地等変更届と雇用保険事業主事業所各種変更届を提出します。

新オフィス構築を成功させるポイント

新しいオフィスを滞りなく構築させるためにはいくつかポイントがあります。せっかく移転したオフィスを快適なものとするための注意すべきポイントは以下の通りです。

新オフィスの面積やレイアウトを決定する

まず、従業員の働き方や業種に合わせたレイアウトを決める必要があります。元のオフィスを参考にしながら、どのようなスペースがあれば良いか洗い出していきましょう。また、現状よりも効率的な動線を確保することや、顧客と従業員が利用するスペースが被らないようにすることなども考慮すべきポイントです。

内装工事の確認を行う

レイアウトが決定したら、内装工事の内容を詰めていきます。まず、適切な価格を割り出すために、内装工事業者の選定は2~3社に見積もりを取ってから目的に合う業者に依頼することをおすすめします。

工事のスケジュールとしては、移転の2~3ヶ月前くらいに検討し、遅くとも1ヶ月前には決定しましょう。移転までに余裕をもって工事を終えるようスケジュールを調整するのが重要です。

セキュリティ対策の強化を検討する

情報漏洩のリスクや機密保持の重要性が増す昨今、オフィスの移転はセキュリティを見直す大きなチャンスです。仮に顧客情報が外部に漏れるようなことがあれば、企業としての信頼が失墜するだけでなく、賠償問題に発展することもあります。そのような事態を防ぐためにも、以下の点に注意を払いましょう。

- 入退室管理システムやオフィス共用部のセキュリティ対策を強化する

- 新たなオフィスの警備システムと、入退室管理システムを含むセキュリティの連携が可能か検討する

- 建物内で自社が専有する部分のセキュリティ設置可否を確認する

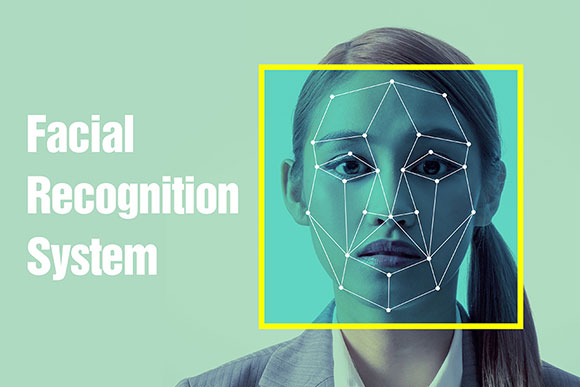

セキュリティを向上するなら顔認証システムがおすすめ

オフィス移転を機に自社のセキュリティを見直すなら、NECソリューションイノベータの顔認証による入退室管理システムを導入することをおすすめします。

NECソリューションイノベータのBio-IDiom KAOATOはNECの顔認証エンジンNeoFaceを搭載した顔認証パッケージソフトウェアで、入退管理としても多くご利用いただいております。NECの顔認証技術は、米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得(※)するなど認証精度において高い評価を得ています。入退管理などで国内外1,500以上のシステムでの運用実績がございます。

※NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

入退室管理に顔認証が選ばれる理由をこちらでご紹介しております。

入退室管理システム導入の課題や顔認証システムの導入効果から認証方式の種類と顔認証の位置づけ、Bio-IDiom KAOATOが選ばれる理由をご紹介しております。

顔認証はデータベースに保存されている本人画像と、カメラなどで撮影した対象者の顔画像を照合し、認証します。なりすましが困難なためセキュアであり、物理的な鍵やICカードを持つことや、パスワードの設定が不要になります。紛失や盗難によるセキュリティリスクを削減し、再発行の手間をなくすことにより業務効率化にも有効です。

顔認証システムは、ICカードの貸し借りや盗難による不正な入退室を防ぐことができ、従業員にとってはカードや指紋をかざす手間がないため非常に便利です。マスクをしていても認証可能なうえに、非接触なので感染症対策が重要視される現代の働き方にも適しています。

さらに、入退室管理では、Bio-IDiom KAOATOはセキュリティ強度が非常に高いことを特徴としています。例えば、認証した人の後ろに認証できない人がついて入ろうとしても検知でき、入退室記録が顔の画像とともに残るので、管理がしやすいメリットがあります。オフィス移転に合わせて、顔認証による入退室管理を検討する場合は、ぜひお問い合わせください。

■新オフィス選定のチェックリスト

- 移転の目的を明確化する

- 新オフィスの選定条件を決める

- 新オフィスの内覧を行う

- 設備を実際に確認する

■現オフィスの引っ越し手続きチェックリスト

- 解約予告時期を確認する

- 解約通知(退去届)を行う

- 原状回復の条件について確認する

- 敷金(預託金)の返金について確認する

- 引越し業者を選定する

■移転当日に向けたチェックリスト

- 移転マニュアルを作成し社内通知を行う

- ライフライン停止、開始の手続きを行う

- 回線工事の予定を決定する

- 取引先へ案内を送る

- サポート会社へ連絡する

- 社内備品の住所を変更する

- ホームページを更新する

■各機関への届け出チェックリスト

- 移転前に必要な届け出

- 郵便局への転居届

- 消防署への防火・防災管理者選任届出など

- 移転後に必要な届け出

- 法務局への本店・支店移転登記申請

- 税務署への異動事項に関する届出など

- 年金事務所への適用事業所名称/所在地変更(訂正)届など

- 労働基準監督署への労働保険名称、所在地等変更届など

- ハローワークへの雇用保険事業主事業所各種変更届

■新オフィス構築を成功させるポイント

- 新オフィスの面積やレイアウトを決定する

- 内装工事の確認を行う

- セキュリティ対策の強化を検討する

オフィスの移転には多くの手間やコストがかかりますが、目的を明確にし、事前にしっかりとチェックリストを作成することでスムーズに実現できます。また、オフィス移転は自社のセキュリティを見直す絶好のチャンスでもあります。セキュリティの向上を目指すなら、ぜひNECソリューションイノベータの「Bio-IDiom KAOATO 顔認証入退管理システム」の導入をご検討ください。

おすすめのコラム

顔認証パッケージソフトウェア

Bio-IDiom KAOATO「Bio-IDiom KAOATO」はあらかじめデータベースに登録した人物の顔画像と、カメラが捉えた人物の顔画像を高速・高精度に自動照合します。世界No.1※評価の顔認証エンジンを搭載した顔認証パッケージソフトウェアです。入退室管理・本人確認などの用途などで多く導入いただいております。

顔認証なりすまし防止

ソリューション「なりすまし防止ソリューション」は顔とQRコードを照合して認証します。顔認証をスマートデバイス内で実施するため、機器やデータベースが不要となり、簡単、安全、高い精度の本人確認を実現します。

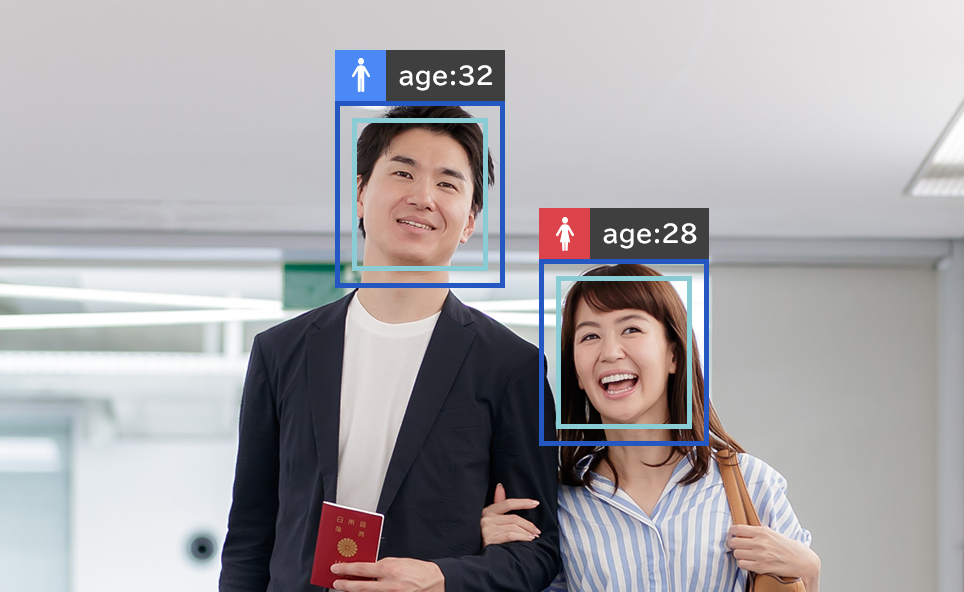

画像による人物像分析システム

FieldAnalyst「FieldAnalyst」は、画像から自動で人物・顔を検出し、性別/年齢/マスク装着有無などを推定する画像認識技術を活用した製品です。建物やイベント会場などで入退場数の流れを把握することが可能です。

※米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得

NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。