セキュリティゲート(フラッパーゲート)とは?価格の目安とメリット

サイト内の現在位置

- トップ>

- 入退室管理・顔認証コラム>

- 入退室管理は「非接触」の時代へ!失敗しない入退室管理システムの選び方とは?

目次

入退室管理システムとは、人の出入りを管理・記録することで、不正な入退室を防ぐシステムです。具体的には、暗証番号やICカード、生体情報による認証方法があり、なかでも「顔認証システム」はセキュリティレベルが高く利便性の高いシステムです。製品を選ぶ際は、自社の課題にあわせた製品を選ぶことをおすすめします。

入退室管理は「非接触」の時代へ!失敗しない入退室管理システムの選び方とは?

セキュリティの観点から、いまやオフィスに欠かせないものとなった「入退室管理システム」。現在では、新しい観点から入退室のしくみをとらえ直す時代にさしかかっています。新しい観点とは、いかに「感染症」のリスクを低減できるか、ということです。機器への接触が必須となる認証システムでは、機器を媒介してウイルスが広がる可能性もあります。安全に企業活動を行うためのシステムなのに、逆にウイルス感染のリスクが高まるのでは意味がありません。

また、入退室管理システムにはICカード、指紋認証、顔認証など数多くの種類があり、選び方がわからない人も多いでしょう。そこで、New Normal時代のいま、知っておくべき入退室管理システムの情報を基本から解説します。具体的には、「そもそも入退室管理システムとは?」「今注目の生体認証とは?」「入退室管理システムを選ぶポイントとは?」などを紹介します。企業活動をさらに安全に行うための手引きとしてご一読ください。

そもそも入退室管理とは?

入退室管理とは、人の出入りを管理して、建物や施設、部屋への不正な入退室を防ぐことです。具体的には、カメラや認証システムによって本人確認を行ったり、入退室の履歴をPC・サーバで管理したりします。こうした入退室管理の一連の機能を搭載したソフトウェアやシステムが、いわゆる「入退室管理システム」です。

入退室管理と聞くと、オフィスの入口で「入館証」をかざして通行する風景を連想するかもしれません。実は、オフィス以外の多くの場所でも入退室管理が行われています。代表的な例が、駅の改札です。交通系ICカードのデータを読み取ることによって不正な乗車を防いだり、カードに改札通過時間を記録したりしています。

入退室管理システムの目的とは?

入退室管理システムを導入する意味とは何でしょうか。

入退室管理システムの目的を、大きくふたつの観点から紹介します。

(1)セキュリティを強化するため

企業には、厳重に管理しなければいけないものがたくさんあります。例えば、従業員や顧客の個人情報、社外秘のノウハウ、現金やOA機器などです。万が一これらが何者かによって盗まれてしまえば、企業の競争力および信用の低下につながりかねません。最悪の事態を避けるために、入退室管理システムは非常に有効です。

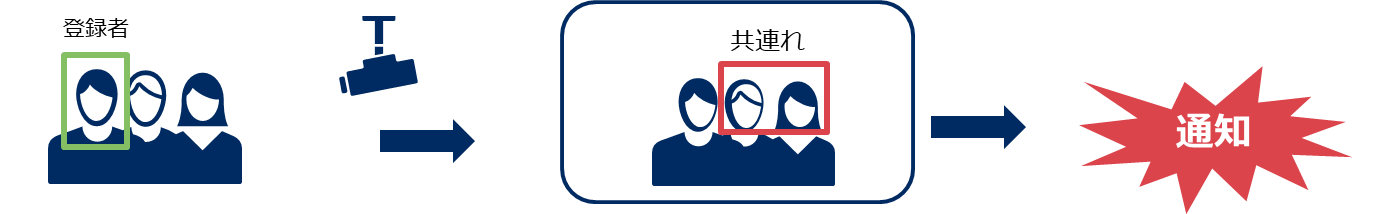

例えば、入退室管理システムで入退室者の本人確認を徹底することで、不審者の侵入を防ぐことができます。また、部屋ごとに特定の職種・役職者以外は入室できないようにすることで、情報の不正な持ち出しを防ぐことも可能です。さらに、顔認証をはじめ高性能な認証システムを導入することで、一度の認証でふたり以上が入室する「共連れ(ともづれ)」を検知して管理者に伝えることができるので、共連れの防止に繋がります。不正な入退室を防ぐことで、企業の大切な資産を守れるのです。

※企業・工場のセキュリティ対策については、こちらで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

(2)入退室の記録を活用するため

企業をおびやかすのは、外部からの侵入者だけとは限りません。ときには自社の従業員の手によって、情報の漏えいや金品の持ち出しが発生することもあります。内部不正を防ぐためにも、入退室管理システムは効果的です。入退室管理システムには、だれが・いつ・どの部屋に入退室したかを記録する機能があるため、問題行動を起こした人物をすぐに特定できるのです。入退室管理システムにより、不正を抑制できるともいえます。

もちろん、不正防止という観点以外でも、入退室のデータは有効活用できます。例えば、勤怠管理システムと入退室管理システムを連携させることによって、従業員の正確な勤怠時間を記録することが可能です。従業員の勤務状態を把握し、働きやすい環境をつくるうえでも、入退室管理システムは大いに役立つといえます。また、感染症対策としても、入退室の記録は有効です。オフィスへの入退室時間・滞在時間を記録することによって、感染者が発生した場合の経路も辿りやすくなるでしょう。

入退室管理システムを導入するメリットとは?

入退室管理システムを導入することで、企業が受けられる恩恵とは何でしょうか。

ここでは、入退室管理システムのメリットを大きく4つの観点から紹介します。

(1)情報漏えいのリスクを回避できる

企業が厳重に管理すべきもののひとつに、従業員や顧客の個人情報があります。個人情報保護法では「個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」と定められており、万が一情報が漏えいした際には、刑事上の罰則や民事上の損害賠償にまで発展するケースもあります。いまや社用PC1台にも多くの情報が保管されており、管理を徹底しなければいけません。だからこそ、入退室管理システムで外部からの侵入や内部不正を防ぐことが大切なのです。入退室管理システムの導入は、企業の信用を守るための「投資」ともいえます。

(2)警備コストを削減できる

セキュリティ対策を警備会社に依頼し、警備スタッフを配置している企業も数多くあります。もちろん、人の目で直接確認することは、不正を防ぐうえで大きな効果を発揮するでしょう。しかし一方で、多額の費用がかかってしまうのも事実です。入退室管理システムであれば、システムが自動で通行者を確認してくれるので、人件費はかかりません。長い目で見たときに、警備コストが削減できるのは大きなメリットです。

(3)勤怠管理を効率化できる

勤怠管理には悩みがつきものです。例えば、従業員が残業時間を少なく見せるために虚偽の打刻をしたり、逆に残業代を多くするために時間をかさ増ししたり。また、それらの数字を照合するために総務や労務が調査するのも、骨が折れます。そこで、入退室管理システムを導入して出社・退社の時間を正確に記録すれば、勤怠管理を効率化できます。「見せかけ」の打刻もなくなるため、照合の手間も省けます。従業員が、毎日タイムカードへの打刻や社内システムに数字を入力する必要がなくなるため、非常に効率的です。

※勤怠管理については、こちらで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

(4)感染症対策になる

入退室管理システムによって、オフィスで「誰が・どこに・どのくらいの時間滞在していたか」がわかるようになります。そのため、万が一感染者が発生した場合でも、登録した顔情報を基に入退室履歴を確認し、対象者と同じ時間帯に入退室した従業員を特定することが可能です。このように従業員の入退室記録が検索できる仕組みがあると、事業停止期間も最小限に抑えられるでしょう。

(5)災害時の対策になる

入退室管理システムは、実は災害時にも大きな効果を発揮します。オフィスビル内で火災が起こった際、だれが取り残されたのかを正確に把握するのは難しいものです。しかし、入退室管理システムを導入していれば、入退室の記録から、「今どの部屋にだれがいるのか」が正確にわかります。救助に向かうべき場所を迅速に決められるようになるでしょう。入退室管理システムは、万が一の災害から従業員を守ることにもつながるのです。

顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATOについて、概要から何ができるのか、顔認証の適用分野などこちらで詳しく説明しております。

世界No.1※評価の顔認証エンジンを搭載し、高い認証精度を実現した顔認証パッケージソフトウェア「Bio-IDiom KAOATO」による入退管理は利便性を高めつつ不正な入退室を防ぐことが可能です。

※米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得

NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

入退室管理システムの種類・それぞれの特徴とは?

いざ入退室管理システムを選ぼうとすると、さまざまな種類があり、迷ってしまう人も多いでしょう。

そこで、代表的な入退室管理システム5種類と、それぞれのメリット・問題点を紹介します。

| コスト | 利便性 | 衛生面 | セキュリティ | |

|---|---|---|---|---|

| 暗証番号 | ○ | △ 持ち歩きは不要だが、暗証番号忘れの対応が企業側に必要 |

△ テンキーへの接触 |

△ 暗証番号の盗み見、暗証番号忘れ 共連れは防止できない |

| 専用ICカード | △ 各社員に配布が必要、再発行 |

△ カード忘れや紛失の対応 |

○ | △ 紛失時に不正入室される可能性、共連れは防止できない |

| 交通系ICカード | ○ | △ カード忘れや紛失の対応 |

○ | △ 紛失時に不正入室される可能性、共連れは防止できない |

| スマホアプリ | △ 社用スマホがある場合は安価に導入可能 |

△ カードスマホ忘れや紛失の対応 |

○ | △ 紛失時に不正入室される可能性、共連れは防止できない |

| 生体認証(顔) | △ カメラなど専用機器の導入 |

◎ 紛失・忘れによる対応なし タッチレス、ウォークスルー可 |

○ | ◎ 共連れも防止でき、カメラの履歴も残せる |

(1)暗証番号

暗証番号による入退室管理システムは、数字・文字をテンキーに打ち込み、ドアを解錠するシステムです。入退室のログまでは記録できないことが多く、認証だけに特化したシンプルで古典的なシステムだといえます。

- <メリット>

- ◎ドア部分に専用ツールを設置するだけでよいため、初期費用を低く抑えられます。

- ◎ICカードや社員証を持ち歩かなくていいため、楽に入退室できます。

- <問題点>

- ▲暗証番号を盗み見されて解錠されるおそれがあるため、部外者の入室を許してしまう可能性があります。

- ▲認証の際にテンキーへの接触が必須となるので、感染症が流行している際には感染リスクがあります。

- ▲従業員がパスワード忘れによって入退室できないことがあり、そのたびに企業側の対応が必要になります。

(2)専用ICカード(社員証)

ICカードによる入退室管理システムは、ICチップを埋め込んだ専用カードを認証ツールにかざすことで、入退室できるシステムです。ICカードは社員証として使われることも多く、ストラップで首にかけている風景をよく見かけるかもしれません。また、情報漏えいを防ぐために、印刷機やPCの認証に使われることもあります。

- <メリット>

- ◎いつ・だれが入退室したかを正確に把握できる機能があり、従業員の勤怠管理にも使えます。

- ◎認証機器への接触を避けられるため、感染症が広がるリスクを軽減できます。

- <問題点>

- ▲ICカードを忘れると入退室できなくなり、そのたびに企業側の対応が必要になります。

- ▲ICカードを紛失すると、外部の人間に使われ、不正入室を許してしまう可能性もあります。

- ▲ICカードの紛失に伴って、再発行の費用がかかってしまいます。

- ▲一度の認証で複数の人間が入退室する「共連れ」によって、不審者の侵入が起こる可能性もあります。

(3)交通系ICカード

交通系ICカードによる入退室管理システムは、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードを認証ツールにかざして、入退室できるシステムです。専用ICカードと違い、ふだん使っているICカードをそのまま使用できます。

- <メリット>

- ◎企業側が新しく専用ICカードを発行する必要はないため、導入費用を低く抑えられます。

- ◎複数のカードを持つ必要がなくなるため、従業員にとっても利便性の高い認証方式だといえます。

- <問題点>

- ▲カード忘れ・カードの紛失によって入退室できなくなるので、対策を講じる必要があります。

- ▲ICカードを紛失した際、再発行の費用がかかってしまいます。

- ▲カードを持っていればだれでも入退室できてしまうため、不正入室を許してしまう可能性もあります。

(4)スマホアプリ

スマホアプリによる入退室管理システムは、スマートフォン(以下、スマホ)にダウンロードした専用アプリを操作し、ドアを解錠するシステムです。アプリを認証ツールにかざして入退室する場合と、アプリを遠隔で操作して解錠する場合(スマートロック)があります。社用スマホにアプリを入れれば、そのまま入退室の際に使用することが可能です。

- <メリット>

- ◎大規模な専用システムを導入する必要がないため、導入費用を低く抑えられます。

- ◎スマホは多くの人がふだんから使い慣れているため、従業員にとってもストレスなく使用できます。

- <問題点>

- ▲スマホを忘れると入退室できなくなるため、そのたびに企業側の対応が必要になります。

- ▲スマホを紛失すると、他人に使われてしまうおそれがあり、不正入室の可能性も高まります。

- ▲スマホを使っていない従業員が多い場合や、会社が社用スマホを導入してない場合は、利用が難しいです。

(5)生体認証

生体認証(バイオメトリクス認証)による入退室管理システムは、人が生来持っている指紋や顔などの情報を登録データと照合し、入退室を行ういま注目のシステムです。生体認証は種類も豊富で、指紋認証や静脈認証、虹彩認証、顔認証、声認証などがあり、用途や予算によって最適なものを選択できます。

また、カードやスマホのように紛失リスクがなく、「なりすまし」も難しいため、セキュリティレベルの非常に高い入退室管理システムです。そのため、オフィスだけでなく銀行や空港での本人確認にも使われています。

- <メリット>

- ◎自分の体があれば認証できるので、カードやスマホを忘れて入室できなくなる心配がありません。

- ◎盗難のリスクがなく、また偽造されるリスクも極めて低いため、不正入室をより確実に防げます。

- ◎カードやスマホのように貸し借りができないため、従業員による内部不正も防ぐことができます。

- <問題点>

- ▲個人の体にまつわる情報が使用されるため、データの管理に十分配慮する必要があります。

- ▲生体認証のなかでも「接触/非接触」の違いがあるので、製品を選ぶ際は注意が必要です。

- ▲認証率が必ずしも100%ではないので、認証時に本人だと特定できない場合もあります。

- ▲認証精度の低い顔認証システムを使った場合、写真でなりすましができてしまうこともあります。

このように、生体認証はセキュリティレベルの高さや利便性から、多くの企業で導入が進んでいます。

具体的な種類やメリットについて、次章で詳しく紹介します。

いま注目されている「生体認証システム」の種類・それぞれの特徴とは?

(1)指紋認証

「指紋認証」とは、指紋の縞模様によって認証するシステムです。あらかじめ個人の指紋を読み取り、模様が切れている地点(端点)や分岐している地点(分岐点)を分析し、データとして保存したうえで、専用の読み取り機にかざされた実際の指紋と照合します。生体認証のなかでも長く使われている一般的な認証方法です。

特徴としては、指紋を読み取る専用の機械が低価格で導入でき、初期費用を比較的安く抑えられます。一方で、指をけがしている場合には正確に読み取れない製品もあるので注意が必要です。また、読み取り機への接触が必須なので、感染症のリスクを抑えたい場合には「非接触」の認証システムを選ぶことが大切でしょう。

(2)静脈認証

「静脈認証」とは、手のひらや指の内部にある静脈で認証するシステムです。静脈のなかには、赤外線に反応する還元ヘモグロビン(酸素と結びついていないヘモグロビン)という成分があり、そこから静脈のパターンを読み取って照合します。指の表面ではなく内部(血管)を認証する点が、指紋認証との大きな違いです。

静脈認証の特徴は、生体認証のなかでもなりすましが難しいことです。静脈のパターンはたとえ双子でも違うといわれており、かつ体内の構造なので偽造される心配がありません。経年変化でも大きく変わることはないため、データも長く使用できます。ただし製品によって接触・非接触が異なるので、導入の際は検討が必要です。

(3)虹彩認証

「虹彩認証」とは、眼球のなかにあるドーナツ上の部分「虹彩」の模様によって認証するシステムです。虹彩のパターンは人によって異なり、生涯不変ともいわれています。模様は、たとえ双子でも同じではありません。また虹彩自体は角膜によって守られているため、損傷する可能性が少なく、認証に適している部位だといえます。

特徴としては、静脈認証と同じように体の内部構造なので、偽造が難しいところです。模様は基本的に経年によって変わらないため、長期的に個人データを活用できます。さらに、認証の際に機器へ接触しない「タッチレス」のため、感染症リスクも軽減できます。ただし、専用の認証システムが必要なので導入費が高くなるのに加えて、カラーコンタクトをしている場合は認証不可になる可能性もあるでしょう。

(4)顔認証

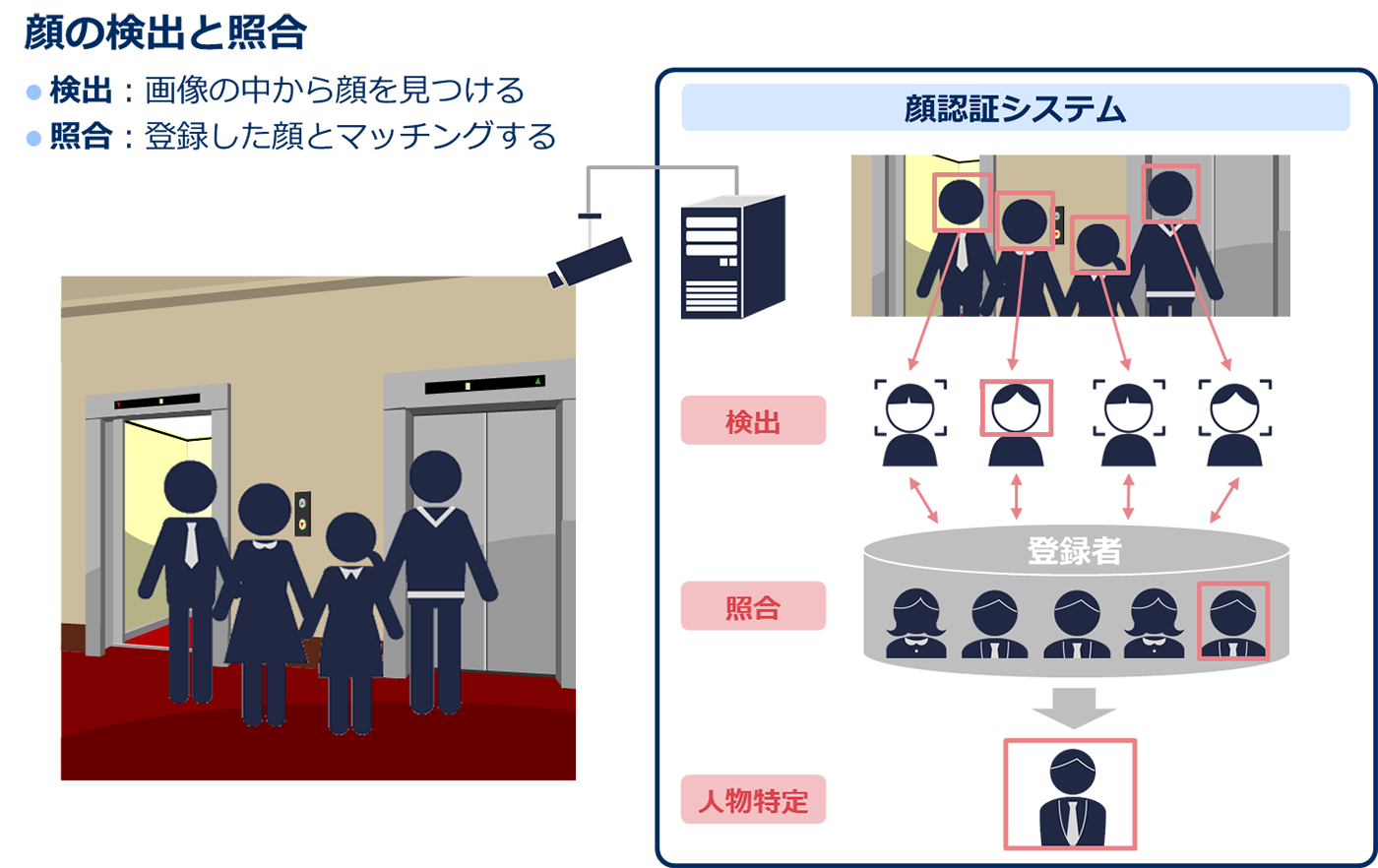

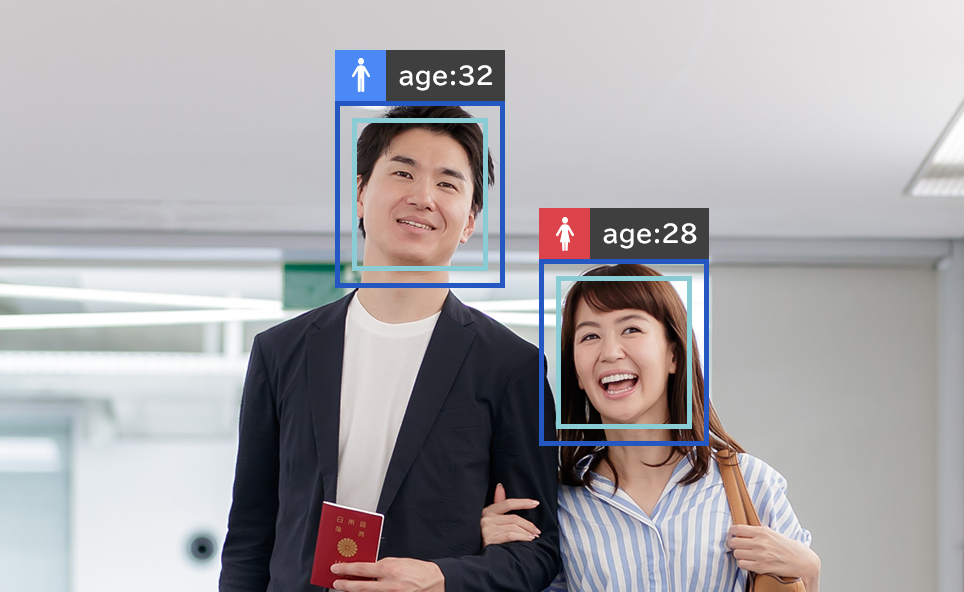

「顔認証」とは、顔の特徴で個人を認証するシステムです。あらかじめ本人の顔を撮影し、目や鼻、口の位置、輪郭を「特徴点」として分析・記録しておき、実際の顔とデータを照合することで、本人であることを確認します。顔はふだんから相手を判別する手段として使用しているため、特に利用者の心理的負担が少ないのがポイントです。最近はマスクをつけていても認証できるシステムが開発され、顔認証の利便性が大きな注目を浴びています。

図1:顔認証の仕組み

また、顔認証システムには、ほかの生体認証システムの欠点を補えるようなさまざまな特徴があります。例えば、照合の精度が非常に高いこと。最近の顔認証エンジンは顔の輪郭も含めて3次元で識別できるため、写真でのなりすましや偽造はほぼ不可能です。NECの顔認証エンジン「NeoFace」の場合、1,200万人分の静止画を認証してもエラー率は0.5%(※アメリカ国立標準技術研究所による精度評価で世界第1位)という高精度です。

特にNECソリューションイノベータの顔認証パッケージソフトウェア「Bio-IDiom KAOATO」には、生体判定の問題点である「本人でも認証NGとなってしまう可能性がある」というリスクを解決する、本人確認の方法がいくつも備わっています。さらに、顔認証機器に写真や画像をかざして他人に“なりすまし”する行為への対応技術もあり、本人でないと認証されない構成も可能です。

認証の際に機器へ接触しないタッチレスであることも大きな魅力です。感染症のリスクも最大限に軽減でき、両手がふさがっていてもスムーズに通行できるため、従業員の負担を減らせます。さらに、人物の顔を都度認識するため、ふたり人以上が同時に入室する「共連れ」の防止も可能です。カメラとサーバがあれば専用機器も不要ではじめられるため、コスト面でも導入しやすいのがメリットといえるでしょう。

図2:共連れの防止

顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATOについて、概要から何ができるのか、顔認証の適用分野などこちらで詳しく説明しております。

※顔認証システムについては、こちらでも詳しく解説しています。

(5)声認証

「声認証」とは、声によって個人を認証するシステムです。人の声はそれぞれが特殊な「楽器」のようなもので、人によって音の高さや響きが違います。それをデータとして採取し、実際の声と照合することで本人かどうかを確認します。最近研究が進んでいる分野で、今後さらに実用化が増えていくであろう技術です。

特徴は、声で認識するため、電話口でも本人確認ができるところです。また、顔認証や虹彩認証と同じように非接触のため、感染症の拡大リスクを抑えられ、両手がふさがっていてもスムーズに入退室できます。

失敗しない入退室管理システムの選び方・ポイントとは?

いざ入退室管理システムを選ぶ際には、どんな点に注目すればよいでしょうか。

入退室管理システムの選び方を、大きく4つのポイントから解説します。

(1)会社の課題にあわせて選ぶ

入退室管理システムを選ぶうえで何より大切なのは、会社の課題に適したものを選ぶことです。

例えば、一度の認証で何人も入室する共連れが多く発生しているとしたら、セキュリティレベルの高い顔認証システムが適しています。また、できるだけコストを抑えてセキュリティ対策をしたいとしたら、サーバを用意する必要のないクラウドの入退室管理システムを利用することも可能です。また、特定の部屋における不正が目立つ場合は、その部屋のみ顔認証といったセキュリティの高い認証ツールを設置し、ほかの部屋はICカード認証にするといった工夫もできます。まずは守りたい資産を棚卸しして、課題を整理することが大切です。

(2)New Normalの時代に対応させる

現在は、感染症のリスクと隣りあわせにある、New Normalの時代です。入退室管理システムも、機器を介して感染が広がる危険のない製品を選ぶべきでしょう。機器への接触が不要の顔認証システムやICカード認証などは安心して導入できます。「従業員が安心して出社できるかどうか」という観点は、非常に大切です。製品の選択に迷った際は、非接触であるかどうかを重要な判断材料にすることをおすすめします。

(3)さまざまなシステムと連携させる

入退室管理システムは、ほかのさまざまなシステムと連携させることで、より便利に使えます。例えば、勤怠管理システムと連携させれば、従業員の勤務時間を正確に打刻することが可能です。働き方改革によって残業時間の削減が求められているいまだからこそ、勤怠管理システムと連携できる製品かどうかも、チェックすることをおすすめします。

また、単体ではなく複数の入退室管理システムを組み合わせることで、セキュリティレベルを何倍にも高めることが可能です。例えば、顔認証システムとICカードやカメレオンコード(データを登録したカラーバーコード)を併用すれば、より迅速で安全性の高い認証が可能です。「従業員が多く、ひとりあたりの認証時間を減らしたい(かつセキュリティも高めたい)」といった課題がある企業には、こうした「ダブル認証」が最適です。

(4)従業員のメリットを考える

「運用コストが低い」「導入の際に工事が必要ない」といった、企業側のメリットも大切ですが、新しい入退室管理システムの導入によって、従業員がどれだけ働きやすくなるかを考えることも重要です。

例えば、「営業は外回りから帰ってきたとき、資料と商品サンプルで両手がふさがっていることが多いので、タッチレスの認証システムにしよう」「カード忘れで不便を感じることがないように、生体認証システムを検討しよう」というふうに、現場の働き方を想定して最適なシステムを選ぶことが大切です。「従業員がより働きやすくなる」という観点を意識すれば、従業員からも賛同を得られるような選択ができることでしょう。

顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATOについて、概要から何ができるのか、顔認証の適用分野などこちらで詳しく説明しております。

入退室管理で顔認証が選ばれている理由や、中でもBio-IDiom KAOATOが何故選ばれているのかをこちらで詳しく説明しております。

NECの顔認証だからできる入退室・来客管理導入の成功の掟を無料でダウンロードいただけます。

入退室でカードの貸し借りや、既存の勤怠システムをうまく連携できない、など入退室管理の課題を多く伺います。顔認証の入退室管理システムで多くの実績のあるBio-IDiom KAOATOを活用した入退室・来客管理を導入・運用する際のポイントを事例を交えてご紹介します。

まとめ

入退室管理システムは、会社の課題や社会情勢にあわせて、最適なものを選ぶことが大切です。特に最近では、感染症リスク軽減のため、顔認証システムをはじめ「非接触」の入退室管理システムが注目されています。会社ごとに最適なシステムは異なるため、システム選びをはじめる際はまず専門家に相談するとよいでしょう。入退室管理システムの選び方に迷ったときは、ぜひ弊社へお気軽にお問い合わせください。

世界No.1※評価の顔認証エンジンを搭載し、高い認証精度を実現した顔認証パッケージソフトウェア「Bio-IDiom KAOATO」による入退管理は利便性を高めつつ不正な入退室を防ぐことが可能です。

※米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得

NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

おすすめのコラム

顔認証パッケージソフトウェア

Bio-IDiom KAOATO「Bio-IDiom KAOATO」はあらかじめデータベースに登録した人物の顔画像と、カメラが捉えた人物の顔画像を高速・高精度に自動照合します。世界No.1※評価の顔認証エンジンを搭載した顔認証パッケージソフトウェアです。入退室管理・本人確認などの用途などで多く導入いただいております。

顔認証なりすまし防止

ソリューション「なりすまし防止ソリューション」は顔とQRコードを照合して認証します。顔認証をスマートデバイス内で実施するため、機器やデータベースが不要となり、簡単、安全、高い精度の本人確認を実現します。

画像による人物像分析システム

FieldAnalyst「FieldAnalyst」は、画像から自動で人物・顔を検出し、性別/年齢/マスク装着有無などを推定する画像認識技術を活用した製品です。建物やイベント会場などで入退場数の流れを把握することが可能です。

※米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得

NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。