サイト内の現在位置

製造業の情報共有はどうする?

必要な対応とおすすめツールを徹底解説

「製造業で、常にパソコンを持ち歩けない現場作業員が多い状況。適切な情報共有方法は何か?」

「過去の図面や見積書が担当者のパソコンに分散しており、それを探すのに時間がかかっている。製造業で情報共有をスムーズに行うにはどうすれば良いのだろう?」

そのように、製造業の特性にマッチする情報共有のやり方について、模索しているのではありませんか?

あなたもお悩みの通り、近年、製造業においても水平分業が進み、社内外でスムーズな情報共有が求められるようになっています。

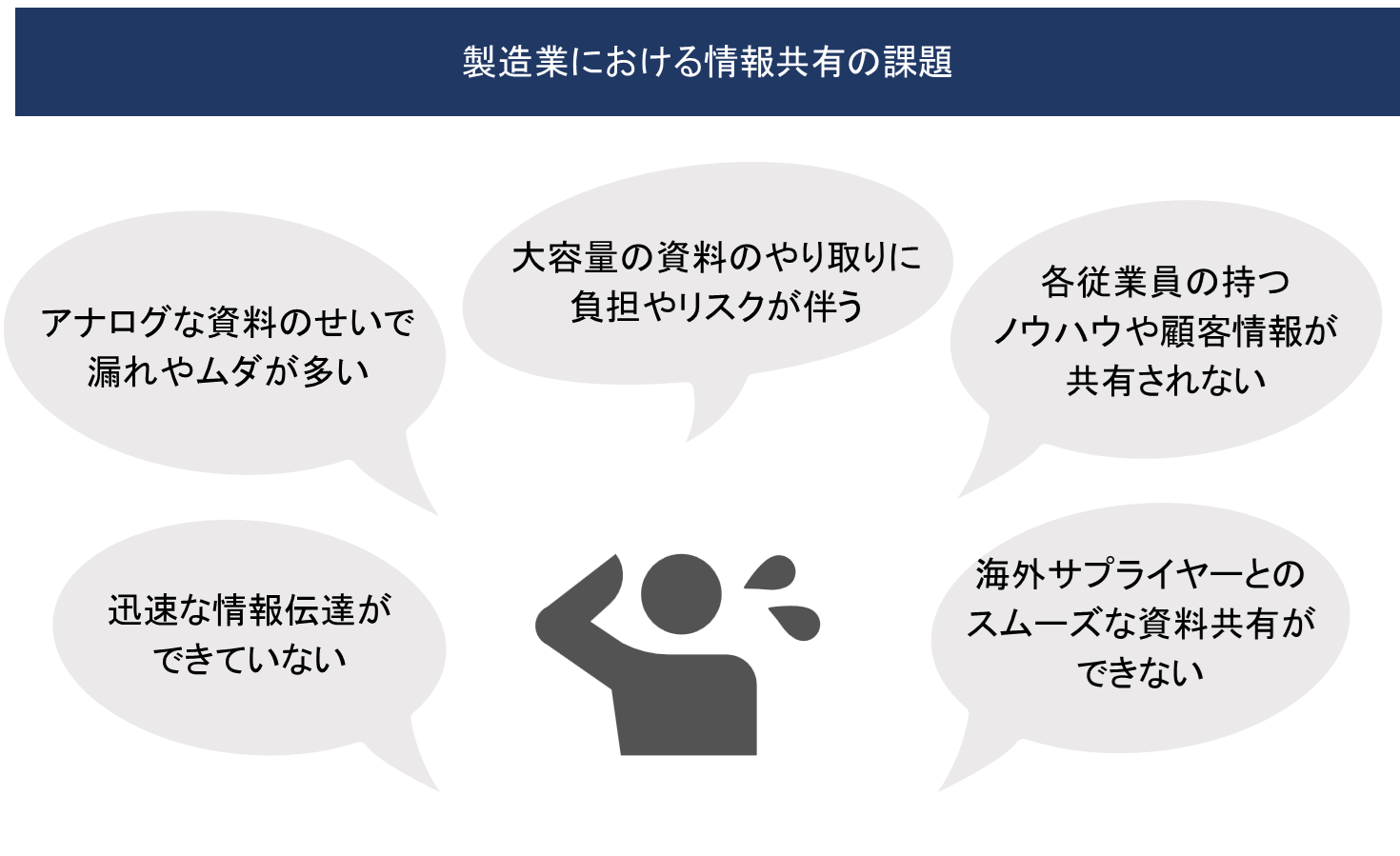

その一方で、以下のような課題も浮き彫りになってきているはずです。

- アナログな資料のせいで漏れやムダが多い

- 大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴う

- 各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない

- 迅速な情報伝達ができていない

- 海外サプライヤーとのスムーズな資料共有ができない

スムーズに情報共有を行うためには、こうした課題の解消が欠かせません。

ただ、だからといって闇雲に情報共有ツールを導入してみても、普段現場作業に従事する従業員が積極的に利用してくれるとは限らず、状況が進展しない可能性も大いにあります。

そのような事態を回避し、情報共有の質を確実に高めていくためには、上記の課題のうち、自社が直面しているものはどれなのか明らかにすることが重要です。

というのも、自社(従業員)が本当に直面している課題であれば、解決のためのモチベーションも高めやすく、従業員自身、目的意識を持って情報共有の改善に取り組めるからです。

また、課題によって効果的な情報共有ツールが違ってくるため、自社に合ったツールを導入・活用していくためにも、最初の段階で解決すべき課題をはっきりさせておかなければなりません。

自社に当てはまる課題を明らかにした上で、課題に対処できる情報共有ツールをうまく活用すれば、今より安全で効率的に情報共有を行えるようになるはずです。

その一助となるように、この記事では以下の内容をご紹介します。

本記事の主な内容

- 製造業における情報共有上の課題

- 課題に関わらず情報共有の向上に必要な前提

- 製造業の情報共有に活用すべきツール

- 製造業における情報共有ツール選定で気をつけるべきポイント

あなたの会社が特に注力すべき情報共有上の課題が把握でき、その解消に向けてどのようなツールを、どう活用すべきかがわかる内容となっています。

早速読み進めていきましょう。

1. 製造業における情報共有上の5つの課題

冒頭でもお伝えしましたが、従業員に目的意識を持って情報共有の効率化に注力してもらうために、自社の情報共有上の課題を明らかにすることは重要です。

また、自社に合った情報共有ツール、つまり自社課題を解決に導くツールを導入するためにも、このプロセスは欠かせません。

まずは、以下のうち、あなたの会社が直面する課題はどれなのか、突き止めるところから始めてください。

製造業における情報共有上の課題

- アナログな資料のせいで漏れやムダが多い

- 大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴う

- 各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない

- 迅速な情報伝達ができていない

- 海外サプライヤーとのスムーズな資料共有ができない

それぞれの課題について詳しく見ていきましょう。

1-1. 【課題1】アナログな資料のせいで漏れやムダが多い

製造業の情報共有でよく見られる課題の一つが、「アナログな資料のせいで漏れやムダが多い」というものです。

工場内、特に作業場は、パソコンが手元に置いてある環境ではないこともあり、マニュアルや生産指示書などが紙で参照・保管されることも多いですよね。

ただ、そのようなアナログな資料は、内容の正確さや新しさを判別するのが難しかったり、必要なものを探し出すのに時間がかかったり、と情報共有の質を低減させてしまいます。

具体的には、以下のような事態が頻発することになるのです。

この課題を抱える企業で見られる状況

【旧版マニュアルを参照してしまう】

作業現場では紙でマニュアルを管理しているため、最新版がどれか判別しづらく、旧版のマニュアルを参照して誤った作業を行ってしまう。

【配布物が見落とされる】

提携先の工場に最新の生産指示書等をメールや郵送で配布しても、見落とされることがある。見落とされたままでは、作業の停滞や手戻りにつながるので、見てもらえたかどうか確認する手間が必要となる。

【過去の図面や見積もりをなかなか探せない】

過去の図面・見積もり等が紙やPDFでバラバラに保管してあり、社内共有がなされていないため、他の従業員が担当していた過去の案件を参考にしたくてもなかなか資料が見つからない。

過去案件に似たような見積もりでもイチから出すしかなく、時間がかかりすぎて失注につながることも。

こうした状況に心当たりがあるのであれば、あなたの会社の情報共有上の課題は、「アナログな資料のせいで漏れやムダが多い」ことだと考えられます。

「2. 情報共有の向上には情報をデータで扱う習慣が欠かせない」と「3-1. アナログな資料のせいで漏れやムダが多い場合に活用すべきツール」を参考に、課題解決を図り、情報共有の質を高めていきましょう。

1-2. 【課題2】大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴う

「大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴う」ことも製造業に多い課題です。

製造業では、設計・開発部門と、製造を担う工場・サプライヤーの間で、図面や技術文書等のやり取りが必要となります。

ただ、それらのデータの容量が大きくなると、メールに添付できず、スムーズなやり取りが難しいですよね。

結果として、手間や時間のかかる方法、あるいはセキュリティリスクが伴う方法で共有することになり、情報共有の効率と安全性に問題を抱えることになってしまうのです。

そのような企業では、以下の状況に心当たりがあるはずです。

この課題を抱える企業で見られる状況

【印刷・DVD化して郵送する手間とタイムロスが発生】

複数の工場に大容量の図面を印刷して郵送したり、DVDに記録して郵送したりしている。そのための手間が負担となっており、相手に届くまでのタイムロスも発生している。

【わざわざ分割してメールに添付】

元々一つのファイルだった図面を分割することで低容量化し、無理矢理メールに添付している。送る側も受け取る側も煩わしい。

【ZIPファイルでメールに添付】

セキュリティ上のリスクがあることはわかっているが、図面をまとめて送るためにZIPファイルをメールに添付している。また、それを看過している。

こうした状況が見られる企業では、「大容量の図面・資料のやり取りに負担やリスクが伴う」という課題によって情報共有の効率や安全性が阻害されていると考えられます。

「2. 情報共有の向上には情報をデータで扱う習慣が欠かせない」と「3-2. 大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴う場合に活用すべきツール」を参考に、課題解決を図り、情報共有の質を高めていきましょう。

1-3. 【課題3】各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない

製造業において、「各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない」ことは、現場・オフィス(営業部門など)の双方が直面しやすい課題です。

作業の機械化が進んでいるとはいえ、従業員の経験則や技術に頼りながら製造プロセスをこなしている工場も少なくないはずです。

ただ、そのような従業員や個人が保有するノウハウは、データや文書で体系化されづらいですよね。

また、製造現場だけでなく営業部門においても、顧客の詳細な情報が担当営業のパソコンや頭の中に秘められているケースがあるかと思います。

そのように、ノウハウや顧客情報を各従業員が暗黙知として保有していると、指導や引き継ぎの場が設けられない限りなかなか共有されません。

こうした課題を抱える企業では、以下のような状況に心当たりがあるはずです。

この課題を抱える企業で見られる状況

【ノウハウが共有されず人材育成が進まない】

ベテラン作業員の技術やノウハウが情報化されておらず、マニュアルや指導書のような共有可能な形にまとまっていない。

その場での口頭による指導や、背中を見て覚える慣習が根付いており、人材育成に時間がかかる。

【営業担当者不在時の顧客対応が困難】

商談の細かな内容や独自仕様など、営業担当者しか知らない顧客情報が多く、担当者が不在の場合、顧客からの問い合わせやトラブルへの対応がままならない。

急な休職・退職があれば信頼を失いかねない状態。

こうした状況に直面しているのであれば、あなたの会社の情報共有上の課題は、「各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない」ことだと考えらます。

「2. 情報共有の向上には情報をデータで扱う習慣が欠かせない」と「3-3. 各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない場合に活用すべきツール」を参考に、従業員個人の中にある情報が共有される体制を目指しましょう。

1-4. 【課題4】迅速な情報伝達ができていない

製造の現場では、「迅速な情報伝達ができない」ことも情報共有上の課題として挙げられます。

オフィスと違い、工場の作業現場では、各従業員の手元にパソコンがあるわけではありません。

そのような環境に起因して、現場への迅速な情報伝達が難しくなってしまうのです。

こうした課題を抱える企業では、以下のような状況が見られるはずです。

この課題を抱える企業で見られる状況

【伝達遅れによる納期・品質への悪影響】

仕様変更やクレームなどがあった際にタイムリーな情報共有が行われないことで、納期が後ろ倒しになったり、品質が改善されないまま生産を続けてしまったり、といった事態につながっている。

【連絡のためにタイムロスが発生】

工場内で作業中の従業員に連絡を取るために社内放送をかけて呼び出しているが、呼び出された従業員は連絡事項を聞くために事務所に駆けつけなければならないし、呼び出した側もそれを待つ必要がある。

こうした状況に直面しているのなら、「迅速な情報伝達ができない」という課題によって情報共有の効率や、ひいては生産性・品質までが阻害されていると考えられます。

「2. 情報共有の向上には情報をデータで扱う習慣が欠かせない」と「3-4. 迅速な情報伝達ができない場合に活用すべきツール」を参考に、従業員個人の中にある情報が共有される体制を目指しましょう。

1-5. 【課題5】海外サプライヤーとのスムーズな資料共有ができない

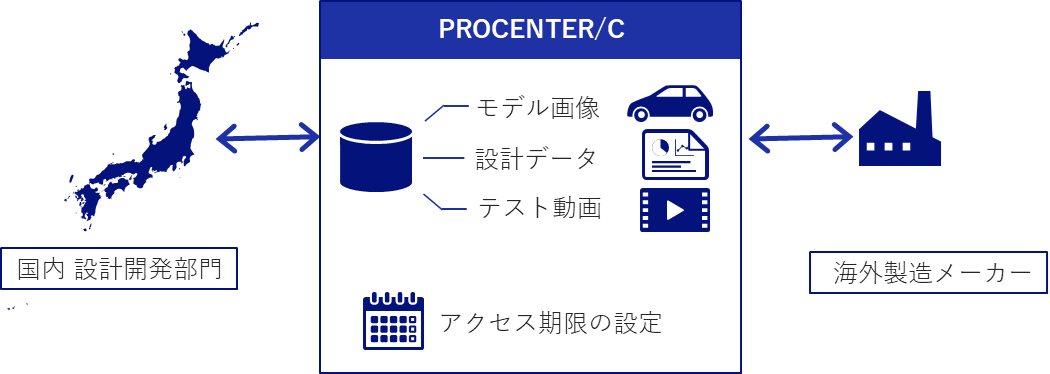

事業をグローバルに展開する製造会社でよく見られるのが、「海外サプライヤーとのスムーズな資料共有ができない」という課題です。

海外の工場に製造を委託している場合、当然のことながら、海外に図面や技術文書などを届ける必要がありますよね。

しかし、距離が離れていることや、資料の届け先の回線が弱いことで、スムーズな資料の共有が難しくなっている場合もあるはずです。

こうした課題を抱える企業では、以下のような状況に悩まされているはずです。

この課題を抱える企業で見られる状況

【ファイルの転送が終わらない】

転送先の回線の弱さなどが原因で、エラーが頻発したり、時間がかかったりしてなかなかファイル転送が終わらない。また、エラーが発生する度に再度転送を行わなければならず、手間もかかる。

【データを記録したメディアの郵送に伴うタイムロスとリスク】

大量の図面や技術文書をまとめて届けるため、DVDなどに記録して航空便で送付するが、海外への輸送となると特に大幅なタイムロスが発生する。

また、輸送途中に紛失するリスクも否めない。

こうした状況に心当たりがあるのなら、あなたの企業では「海外サプライヤーとのスムーズな資料共有ができない」という課題により、情報共有の効率や安全性が低減していると考えられます。

「2. 情報共有の向上には情報をデータで扱う習慣が欠かせない」と「3-5. 海外サプライヤーとのスムーズな資料共有ができない場合に活用すべきツール」を参考に、課題解決を図り、情報共有の質を高めていきましょう。

2. 情報共有の向上には情報をデータで扱う習慣が欠かせない

製造業で見られる情報共有上の課題にどのようなものがあり、自社がどれに当てはまるか、把握していただけたでしょうか?

あなたの会社の情報共有の質や効率を改善するためには、今後、その課題に応じた情報共有ツールを導入していく必要があります。

この後、各課題に対しておすすめな情報共有ツールもご紹介しますが、実は適切なツールを導入・活用するために必要な前提があります。

それが、「情報をデータで扱う習慣」です。

デジタル化の進む現代において情報共有の効率や安全性を高めるためには、情報共有ツールの利用が欠かせませんが、そのツールはデータ化された情報しか扱えません。

このため、共有すべき情報は、紙の文書や従業員の頭の中にある状態ではなく、データで管理していく必要があるのです。

そのように、情報をデータで記録したり保管したりする習慣を自社に根付かせるためには、例えば以下のような取り組みが有効です。

【紙の資料のデータ保管】

紙で受け取った資料(FAX、郵送された図面など)をスキャンしてPDFで保管することを徹底する。

【ノウハウや営業記録のデータ化】

ノウハウや作業のコツ、営業記録などは、業務日報に残す。(日報はWordやExcelでも構わないので、データで作成する)

Webで商談を実施した場合は、録画データを残しておいても良い。

情報共有ツールの導入までに、こうした取り組みによって「情報をデータで扱う習慣」を少しでも根付かせておいてください。

このように、情報をデータで扱う習慣があれば、ツールをスムーズに活用しやすくなり、より迅速に情報共有の質が向上することが期待できます。

そのため、次章からの具体的なツールの検討に入る前に、この前提を念頭に置いておきましょう。

3. 【課題別】製造業の情報共有に活用すべきツール

ここからは、最初に明らかにした情報共有上の課題ごとに、活用すべきツールをご紹介します。

自社に適したツールがどのようなものか、ぜひ参考にしてみてください。

3-1. アナログな資料のせいで漏れやムダが多い場合に活用すべきツール

アナログな資料のせいで情報共有に漏れやムダが多いという課題は、オンラインストレージや文書管理システムを活用することで解消できます。

3-1-1. オンラインストレージ・文書管理システムがおすすめ

オンラインストレージと文書管理システムは、どちらもファイル(≒データ化された情報・資料)の保管・管理を行えるツールです。

オンラインストレージとは

インターネット上にファイルを保管できるサービスのこと。

クラウドストレージとも呼ばれる。

HDDやファイルサーバのようなストレージがインターネット上にあり、そこにファイルを保管することができるイメージ。

文書管理システムとは

文書(ファイル)の、作成から廃棄までのライフサイクルを適切に管理するためのシステムのこと。

文書や資料を正しく創出し、保管し、活用し、廃棄することを目的としたツール。

オンラインストレージや文書管理システムを用いて、資料をデータで保管・管理することで、情報共有時のムダや漏れが格段に少なくなります。

詳しくは、続けて見ていきましょう。

3-1-2. オンラインストレージ・文書管理システムによって実現できること

ファイルの保管・管理を行えるオンラインストレージや文書管理システムを用いることで、ツール内にデータで資料が集約されます。

それだけでも検索性が向上し、ムダな時間の抑制につながります。

ただ、オンラインストレージ・文書管理システムには、

「どこにどの資料があるか」「どれが最新か」

「配布資料にアクセスしているか(見ているか・ダウンロードしているか)」

ということがすぐにわかる機能も搭載されているため、USBやHDDなどの媒体に資料を保管するよりもはるかに情報共有が効率化されるのです。

例えば以下が、そのような機能の例です。

オンラインストレージ・文書管理システムの機能例

- ファイルの登録、参照、編集

- 全文検索や、作成日、作成者、絞り込み等による検索

- ファイルのバージョン管理(最新版が表示され、旧版の履歴も残る等)

- 大容量ファイルの共有

- ファイルへのアクセス/操作履歴の記録(誰がアクセスし、どのような操作をしたか記録される)

オンラインストレージや文書管理システムには、こうした機能が備わっているため、活用することで、すばやく・正しく・確実な情報共有が実現するのです。

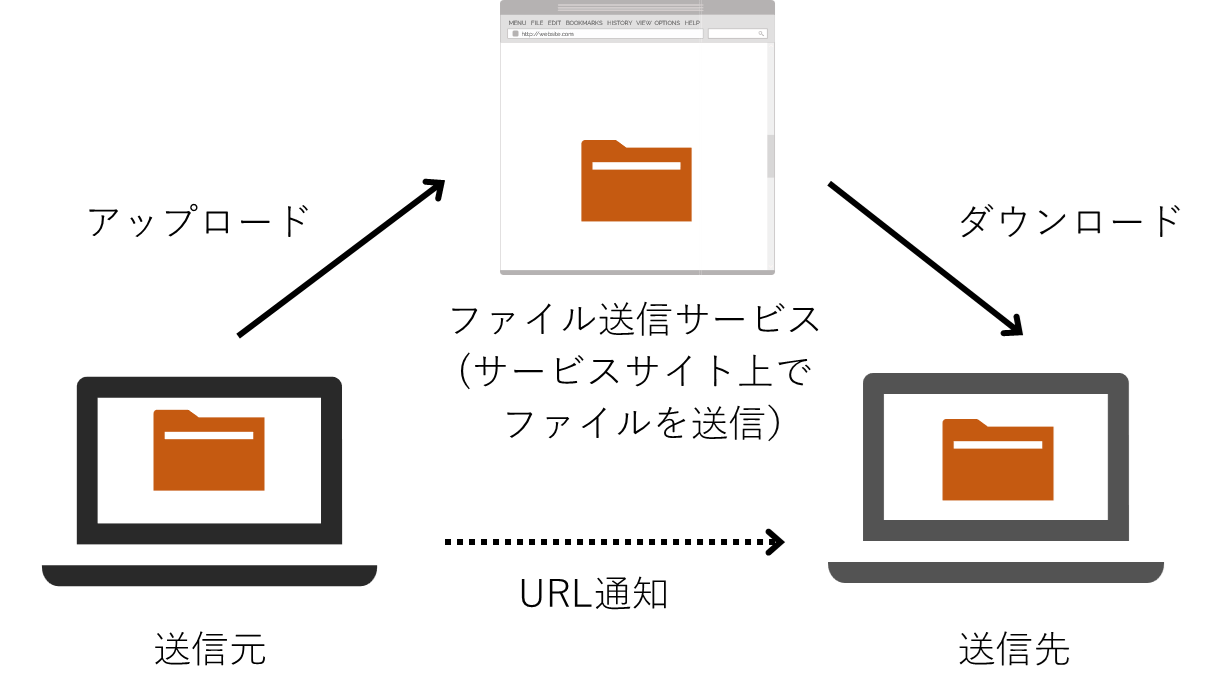

3-2. 大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴う場合に活用すべきツール

大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴うという課題は、有料のファイル送信サービスを活用することで解消できます。

3-2-1. 有料のファイル送信サービスがおすすめ

有料のファイル送信サービスは、メールに添付できないような大容量のデータを転送できるサービスです。

サービスサイトにファイルをアップロードし、アップロード後に発行されたリンクから相手にファイルをダウンロードしてもらうことで、大容量ファイルのやり取りが可能となります。

ファイル送信サービスには、無料版も多く存在しますが、セキュリティ・機能の柔軟性といった観点から、ビジネス利用においては有料版を用いるのがおすすめです。

もちろんサービスによっては無料でも機能性が高いものもありますが、一般的な傾向として、以下のように有料のサービスやプランの方が細やかに対応してくれる傾向にあります。

【無料版と有料版の比較】

| 無料 | 有料 | |

|---|---|---|

| 機能 |

|

|

| セキュリティ 対策・機能 |

|

※無料版の対策・機能に加えて…

|

このような有料のファイル送信サービスを用いることで、資料のやり取りにおける負担やリスクが大きく軽減されます。

詳しくは、続けてご説明します。

3-2-2. 有料のファイル送信サービスによって実現できること

有料のファイル送信サービスを用いることで、大容量の資料でも手間や時間をかけず、安全に大容量の資料をやり取りできるようになります。

先ほど説明したように、ファイルを送信したい場合に送り手がやるべきことは、以下の2つです。

- サービスサイトにファイルをアップロード

- ダウンロード用のリンクを相手に知らせる

資料を印刷したり、DVDなどに記録した上で郵送したりすることに比べれば、かかる時間や手間が圧倒的に少ないことがお分かりかと思います。

また、無料版ではなく有料版のファイル送信サービスであれば、例えば次のようなセキュリティ対策や機能が導入されており、セキュリティリスクも低減可能です。

- ファイルの暗号化(漏えい・盗聴防止)

- ファイル送信前の上長承認機能(送信ファイルや宛先間違い防止)

- 不正ログイン検知(第三者によるファイル閲覧・ダウンロードを防止)

このように、有料のファイル送信サービスを用いることで、大容量の資料も、効率良く、安全に共有することが叶います。

POINT:オンラインストレージ・文書管理システムでも大容量ファイルの共有は可能

オンラインストレージや文書管理システムには、保管しているファイルを共有する機能も備わっており、大容量の資料を効率良く安全にやり取りすることが可能です。

このため、アナログな資料による情報共有の効率悪化も課題となっているのであれば、両方の課題に対応できるオンラインストレージ・文書管理システムの導入がおすすめです。

3-3. 各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない場合に活用すべきツール

各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されないという課題は、社内wikiを活用することで解消できます。

3-3-1. 社内wikiがおすすめ

社内wikiとは、社内に存在するあらゆる情報や知識を集約・共有できるツールのことです。

一般的な社内wikiでは、通常のWikipediaと同じように従業員の誰もが業務に有用な情報や知識を投稿したり編集したりすることができます。

その活用方法は、従業員各人の投稿によって社内の百科事典を作り上げていくイメージで、登録・投稿が想定されている情報としては以下のようなものがあります。

ナレッジ共有ツールで共有できる情報の例

- マニュアル

- 議事録

- 日報(記録)

- 資料ファイル

- 業務のコツやノウハウ

- 報告書

など

このように、幅広い情報を共有できることや、従業員が誰でも投稿できるという性質から、社内FAQ・社内ポータルなど多様な目的で情報共有に活用されています。

3-3-2. 社内wikiによって実現できること

社内wikiを用いることで、従業員個人の持つノウハウや顧客情報などの共有を促せるようになります。

先ほどお伝えしたように、社内wikiでは幅広い情報を、誰でも投稿できるため、気軽に自分の知り得たことが共有されやすいのです。

また、スマートフォンなどのモバイルデバイスで利用できるものも多く、SNSに似たような感覚でさまざまな情報を投稿できます。

このような社内wikiを導入して、例えば、

- ベテランの作業員しか知らない業務上のコツを動画(スマホ撮影)で投稿する

- 営業担当者による活動記録などを日報や報告書として投稿する

といったことを習慣付ければ、それまでは各従業員の中にしか存在しなかった情報が、社内で共有できるようになります。

これにより、若手作業員の育成の効率化や、顧客対応の品質向上も見込めるようになるはずです。

3-4. 迅速な情報伝達ができていない場合に活用すべきツール

迅速な情報伝達ができていないという課題は、ビジネスチャット(+スマートフォン)を活用することで解消できます。

3-4-1. ビジネスチャットがおすすめ

ビジネスチャットとは、業務利用のためのコミュニケーションツールのことです。

プライベートでチャット形式のメッセージアプリを利用される方も多いかと思いますが、そのビジネス版がビジネスチャットです。

スマートフォン用のアプリが提供されていることが多く、手軽でタイムリーな連絡が実現するため、メールの代替手段として活用されることが増えてきています。

このようなビジネスチャットを用いることで、作業現場においても迅速な情報伝達を行いやすくなります。

詳しくは、続けて説明しますね。

3-4-2. ビジネスチャットによって実現できること

ビジネスチャットを活用することで、従業員が作業現場に居ても連絡が取りやすくなります。

お伝えした通り、ビジネスチャットではスマートフォン用のアプリが提供されていることが多く、スマートフォンさえ持っていれば容易に連絡が取り合えるからです。

また、メールに添付できない容量のファイルでも添付することが可能なため、通達や指示書をそのまま添付して、確認してもらうこともできます。

このように、スマートフォンで簡単に連絡が取れる点と、ファイルの添付や確認が柔軟に行えることにより、伝達の遅れや連絡・情報共有のためのタイムロスが生じづらくなるのです。

3-5. 海外サプライヤーへのスムーズなファイル共有ができない場合に活用すべきツール

海外サプライヤーへのスムーズなファイル共有ができないという課題は、海外とのファイルのやり取りが得意なオンラインストレージや文書管理システムを活用することで解消できます。

3-5-1. オンラインストレージ・文書管理システムがおすすめ

オンラインストレージと文書管理システムは、どちらもファイル(≒データ化された情報・資料)の保管・管理を行えるツールです。

オンラインストレージとは

インターネット上にファイルを保管できるサービスのこと。

クラウドストレージとも呼ばれる。

HDDやファイルサーバのようなストレージがインターネット上にあり、そこにファイルを保管することができるイメージ。

文書管理システムとは

文書(ファイル)の、作成から廃棄までのライフサイクルを適切に管理するためのシステムのこと。

文書や資料を正しく創出し、保管し、活用し、廃棄することを目的としたツール。

こうしたオンラインストレージや文書管理システムはさまざまな事業者から提供されており、それぞれに強みがあります。

このため、オンラインストレージ・文書管理システムの中でも、海外とのファイルのやり取りに強みのあるものを選べば、スムーズな資料のやり取りが叶います。

詳しくは、続けて説明しますね。

3-5-2. オンラインストレージ・文書管理システムによって実現できること

海外とのファイルのやり取りに強みを持つオンラインストレージや文書管理システムを活用することで、手間と時間、セキュリティリスクを大幅に低減することができます。

そもそも、オンラインストレージや文書管理システムには、保管しているファイルを社内外で共有するための機能が備わっています。

ただ、通常は国内でのファイル共有を想定しているため、海外の企業とファイルをやり取りするとなると、どうしても時間がかかるケースが出てきてしまい、課題が解消しきれません。

また、他言語対応していないツールだと、委託先の担当者に不便をかけることにもなってしまいます。

そこで、オンラインストレージや文書管理システムの中でも、海外とのファイルのやり取りを想定しているタイプを導入することが重要なのです。

そのようなタイプなら、海外地域へもファイルをスムーズに転送するための独自機能を搭載していたり、他言語対応であったりするため、効率性・安全性・利便性を損なうことなく資料を共有できます。

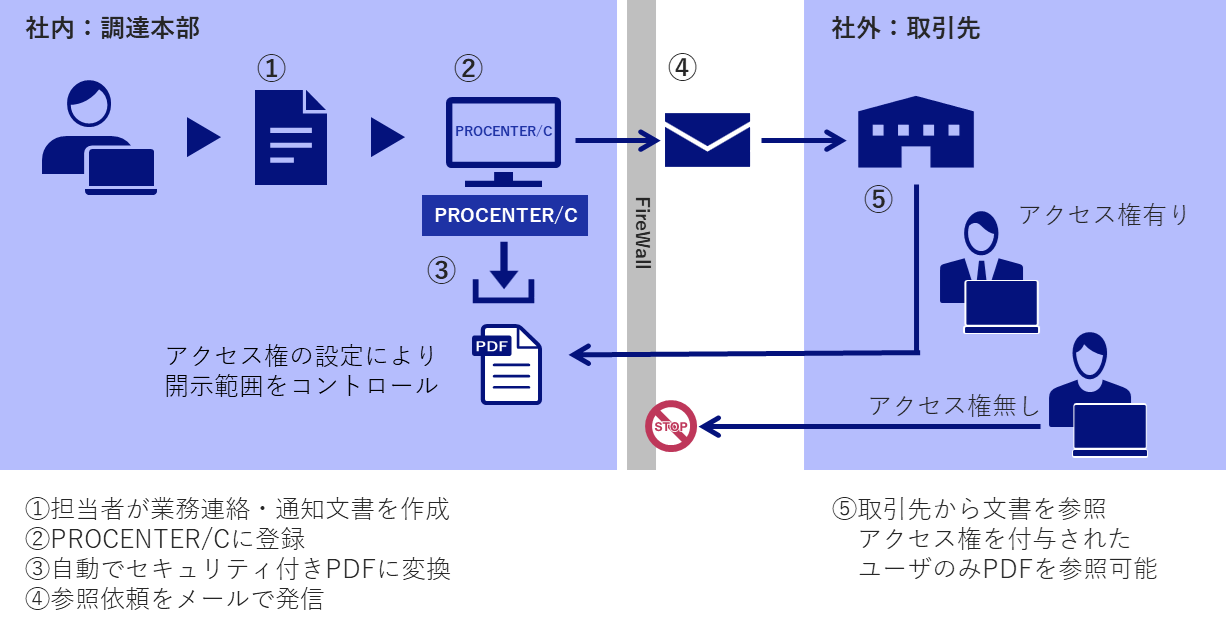

例えば、弊社の提供する「PROCENTER/C」は、まさにこのタイプの文書管理システムで、次のような機能を備えています。

- 分割データ転送機能により、回線環境が弱い海外でも大容量データを転送

- エラー時再送機能により確実に転送

- 他言語対応(英語、中国語に対応)

このように、海外とのやり取りを想定したオンラインストレージ・文書管理システムを用いることで、海外サプライヤーとの資料のやり取りが格段に効率化されるはずです。

4. 製造業における情報共有ツール選定で気をつけるべき3つのポイント

製造業の情報共有上の課題別に、活用すべきツールをご紹介してきましたが、あなたの会社にどのタイプのツールが適しているかお分かりになったでしょうか。

活用すべきツールのタイプが分かったら、次は具体的なツール選定が必要です。

その際、機能面やコスト面などを比較することも重要ですが、特に製造業において情報共有ツールを選ぶ際に気をつけるべきポイントがあります。

それが以下の3点です。

製造業で情報共有ツールを選ぶ際に気をつけるべきポイント

- 容量が十分なものを選ぶ

- 製造部門の従業員にも使いやすいものを選ぶ

- トライアル可能なものを選ぶ

一般的なツール選定上の観点に加えて、製造業ではこうしたポイントを特に重視するようにしましょう。

それぞれのポイントについて説明しますね。

4-1. 容量が十分なものを選ぶ

ツールを選ぶ際には、容量に着目し、自社にとって十分な容量を保管・転送できるものを選ぶようにしましょう。

というのも、製造業では一般的なオフィス文書だけでなく、図面やテスト動画、カタログといった容量の大きなファイルを扱う機会が多いからです。

このため、利用可能なストレージ容量や、一度にアップロードできるファイル容量の上限について、他業種よりも重視しなければなりません。

利用可能なストレージ容量

ツール上にファイル・データを保管するオンラインストレージ・文書管理システム・ナレッジ共有ツールについては、「利用可能なストレージ容量」を確認してください。

もしあなたの会社に500GBのファイルが存在していたとすると、利用可能なストレージ容量が100GBだと、不十分ですよね。

そのような容量不足に悩むことのないように、十分なストレージ容量を備えたツールを選ぶようにしましょう。

一度にアップロードできるファイル容量の上限

ツール上に、一度にアップロード(添付)できるファイルの上限についても確認してください。

製造業においては、共有したいファイルの容量が数GB以上になることもあるはずです。

にも関わらず、一度にアップロードしたり添付できたりするファイルサイズの上限が、例えば500MBだと、分割してアップロードしなければなりません。

そのような余計な手間が発生しないように、一度にアップロードできるファイル容量が大きなツールを選ぶようにしましょう。

4-2. 製造部門の従業員にも使いやすいものを選ぶ

ツールは、製造部門の従業員にも使いやすいものを選ぶようにしてください。

普段、工場での作業をメインで行う従業員は、想定以上にITツールに不慣れな場合もあります。

このため、ツール導入担当者だけの目線で選定を行うと、製造部門の従業員にとっては操作が難しかったり、使いにくかったりするツールを導入してしまう恐れがあります。

そのようなツールを導入しても、製造現場ではうまく活用してもらえない可能性が高く、情報共有上の課題も解決されません。

こういった事態に陥ることのないように、普段パソコンやITツールに触れる時間が少ない製造部門の従業員に使いやすい情報共有ツールを選ぶようにしてくださいね。

4-3. トライアル可能なものを選ぶ

情報共有ツールは、トライアル、つまり試用可能なものを選ぶようにしましょう。

ツールの導入前に、どんなに注意深く機能や操作性をリサーチしても、結局使ってみないとわからないことも少なくありません。

導入した後になって

「こういう機能もあったら良かったのに…」

「操作画面がもう少しシンプルでも良かったかも…」

と不安が出てくるような事態を避けるためには、実際に使ってみてツールを選ぶのがベストなのです。

そのため、導入する情報共有ツールは、トライアルを提供しているものの中から選ぶことをおすすめします。

また、先述の「製造部門の従業員にも使いやすいものを選ぶ」ために、トライアルに際しては、製造部門の人にも試してもらうようにしましょう。

5. 製造業における情報共有の効率化には「PROCENTER/C」がおすすめ

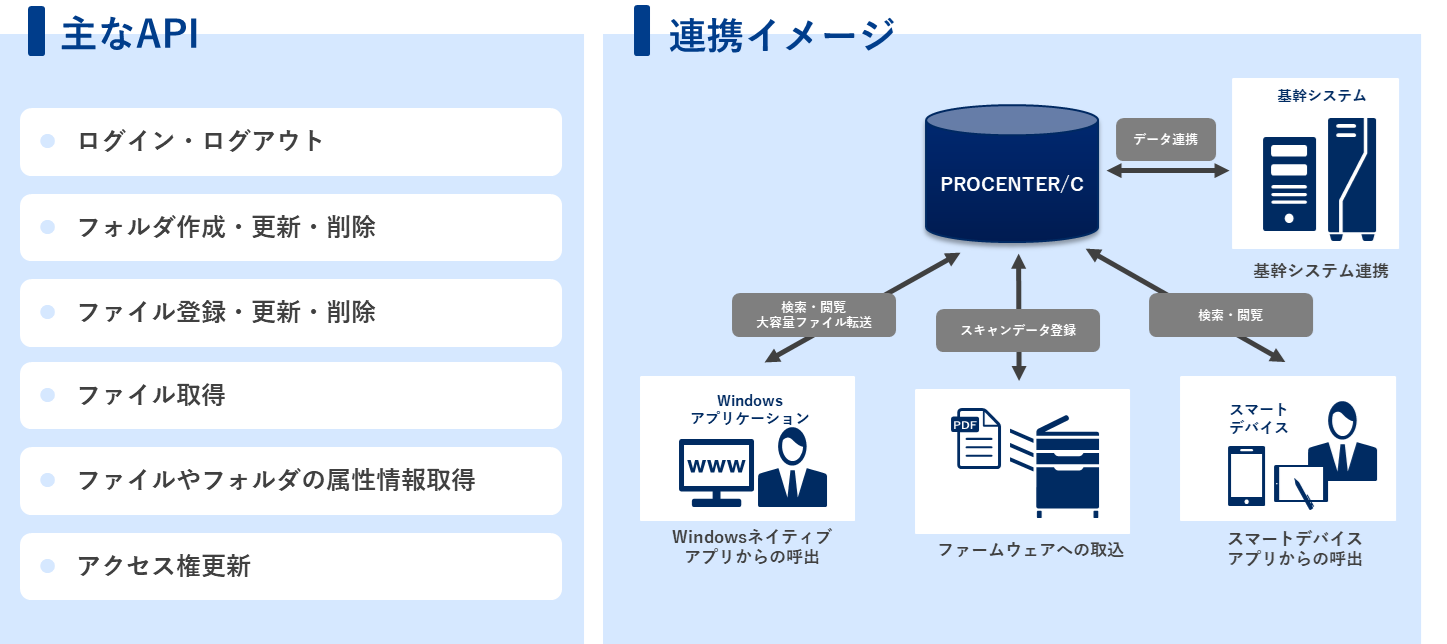

製造業で、情報共有に課題をお持ちなら、情報共有プラットフォーム「PROCENTER/C(プロセンターシー)」がおすすめです。

「PROCENTER/C」は、当社NECソリューションイノベータが開発したシステムで、情報共有と文書管理を一手に担う強みがあるプラットフォームです。

特に、製造業における情報共有を大幅に向上する特徴として、以下の3点をご紹介します。

製造業に「PROCENTER/C」がおすすめな理由

- 製造業での導入実績が豊富

- 外部認証に裏付けられた強固なセキュリティ

- オンプレミス版とクラウド版から選択可能

5-1. 製造業での導入実績が豊富

「PROCENTER/C」は、製造業の現場で飛び交うさまざまなコンテンツを、フォーマットを選ばず一元管理し、社内外での共有を可能にします。

このため、製造業での導入実績も豊富です。

例えばその一例として、以下のような事例があります。

「PROCENTER/C」が解決に導いた情報共有上の課題

【アナログな資料のせいで情報共有に漏れやムダが多い】

課題のシチュエーション:

紙文書の業務連絡書・通達文・取引先向け通知書類などを、スキャンしてメール添付により発信するので、発信まで時間がかかる上、発信した資料を誰が見たか把握できない…

また、人手による台帳管理で文書を保管しているので、探すのに時間がかかる…

↓

PROCENTER/Cの導入効果:

システム上で、データで文書を管理できるようになり、文書の発信に関わる手間が大幅に削減。発信忘れ、見落としなどケアレスミスも少なくなった!

授受管理機能や操作ログ記録機能により、配付後の受領状態を確実に確認できるようになり、「送った、見ていない」などのコミュニケーションロスも解消!

【海外サプライヤーへのスムーズなファイル共有ができない】

課題のシチュエーション:

動画や写真などの大容量データを海外サプライヤーに送信する際、FTP転送ではエラーが頻発するし、DVD郵送では時間とコストが発生し、紛失リスクなどセキュリティ上も問題がある…

↓

PROCENTER/Cの導入効果:

ネットワークの弱い海外でも、分割データ転送機能のサポートにより、確実にデータ転送でき、時間とコスト、セキュリティ問題を解消!

さらに、日・英・中(繁体字・簡体字)の多言語対応で、海外ユーザーも使いやすいオペレーションでコミュニケーションロスを解消!

ご紹介した以外の導入事例についても、「導入事例: PROCENTER/C | NEC」より詳しくご覧になれます。

このような実績からも分かる通り、「PROCENTER/C」は製造業における情報共有を強力にサポートします。

5-2. 外部認証に裏付けられた強固なセキュリティ

情報共有において、セキュリティは重視すべき観点の一つですよね。

特に製造業においては、図面や技術文書など、漏えいさせたくない資料が多岐にわたって存在するはずです。

「PROCENTER/C」は、そのような高い安全性を要する利用ケースにも耐えうる、強固なセキュリティ対策・機能を備えています。

それを裏付けるのが、以下のような外部認証の取得です。

「PROCENTER/C」が取得している外部認証

プライバシーマーク取得

プライバシーマーク取得 ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム国際規格)認証取得

ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム国際規格)認証取得 防衛産業サイバーセキュリティ基準のベースとなっているNIST SP800-171対応(SaaS版)

防衛産業サイバーセキュリティ基準のベースとなっているNIST SP800-171対応(SaaS版) ISO27017(クラウドサービスセキュリティ)認証取得(SaaS版)

ISO27017(クラウドサービスセキュリティ)認証取得(SaaS版)

「PROCENTER/C」は、これらの認証により実証されている高いセキュリティレベルで、あなたの企業の情報をあらゆるリスクから保護します。

5-3. オンプレミス版とクラウド版から選択可能

オンプレミス版である「PROCENTER/C」に加えて、クラウド版(SaaS)として「PROCENTER SaaS」もご用意しております。

「PROCENTER SaaS」は、220社以上の導入実績がある「PROCENTER/C」をベースにサービス化。情報共有・文書管理に必要な機能を標準装備しています。

また、クラウドサービスでありながら豊富なAPIにより、柔軟な外部連携も可能です。

自社内で構築・運用できる「PROCENTER/C」、運用工数を要さずスムーズな導入が叶う「PROCENTER SaaS」の両方で導入前のトライアルが可能となっております。

ぜひお気軽に、操作感や機能性を実際に使って確かめてみてください。

6. まとめ

製造業において、どのように情報共有の質を高めていけば良いかお分かりいただけたでしょうか。

最後に今回の内容をまとめておきます。

製造業における情報共有上の課題には、以下のようなものがあります。

製造業における情報共有上の課題

- アナログな資料のせいで漏れやムダが多い

- 大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴う

- 各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない

- 迅速な情報伝達ができていない

- 海外サプライヤーとのスムーズな資料共有ができない

これらの課題を解決するには、それぞれ次のようなツールを活用するのが有効です。

【製造業の情報共有課題を解決するツール】

| 課題 | ツール |

|---|---|

| アナログな資料のせいで漏れやムダが多い | オンラインストレージ・文書管理システム |

| 大容量の資料のやり取りに負担やリスクが伴う | 有料のファイル送信サービス |

| 各従業員の持つノウハウや顧客情報が共有されない | 社内wiki |

| 迅速な情報伝達ができていない | ビジネスチャット |

| 海外サプライヤーとのスムーズな資料共有ができない | オンラインストレージ・文書管理システム |

これらのツールの内、具体的な製品やサービスを選定する際には以下のようなポイントに気をつけるようにしましょう。

製造業で情報共有ツールを選ぶ際に気をつけるべきポイント

- 容量が十分なものを選ぶ

- 製造部門の従業員にも使いやすいものを選ぶ

- トライアル可能なものを選ぶ

本記事の内容を参考に、あなたの会社でも情報共有上の課題解決に向けて、適切なツールを導入してみてくださいね。