サイト内の現在位置

【事例付き】公文書管理に耐えうる文書管理システムの特徴を徹底解説

お役立ちコラム「地方自治体でも文書管理システムを導入しているところがあるようだけど、公文書管理のためのシステムとはどのようなものだろうか?」

「管理するのが公文書であっても十分な安全性を担保できる文書管理システムはあるだろうか?」

そのように、公文書管理のためのシステムについて疑問をお持ちではありませんか?

こうした疑問があるということは、「公文書管理法」や内閣総理大臣決定である「 行政文書の電子的管理についての基本的な方針」の存在を背景に、システムの導入を検討していることと思います。

行政文書の電子的管理についての基本的な方針」の存在を背景に、システムの導入を検討していることと思います。

ただ、管理対象が公文書という特殊な文書であるため、どのようなシステムが適しているのか判断が難しいですよね。

しかし実は、公文書管理においても、いわゆる「文書管理システム」と呼ばれるツールやサービスの導入は有効な手段なのです。

一般的な文書管理システムは「民間企業で用いられるもの」という認識をお持ちかもしれませんが、中には公文書管理にも耐えうる機能やセキュリティレベルを備えたものもあるからです。

実際、当社の提供する「PROCENTER/C(プロセンターシー)」も、行政機関で活用されており、以下のような導入効果が見られています。

【重要機密情報・公開用一般事務文書の管理において…】

- 認証・アクセス権・サーバ内暗号化機能によりハイレベルのセキュリティを実現

- 複数のファイルを関連付けて登録することで検索性が上がり、作業工数が低減

- 文書の特性によって、セキュリティレベルを柔軟に設定できる

▼

公文書のセキュアで効率的な一元管理が実現!

このように、文書管理システムを導入することで、公文書においても管理の質を向上させることは可能なのです。

とはいえ、公文書管理に適した文書管理システムがどのようなもので、どのようなメリット・デメリットがあるのか、という点を具体的に押さえておかないと組織内で理解を得るのは難しいかと思います。

そこで今回は、以下の通り、公文書管理の観点から文書管理システムについて徹底的に解説します。

本記事の主な内容

- 公文書管理に適した文書管理システムとはどのようなものか

- 自治体の公文書管理における文書管理システムの利用概況

- 公文書管理を文書管理システムで行うメリット・デメリット

- 文書管理システムを用いた公文書管理の事例

- 公文書管理のためのシステムを選ぶ際のチェックポイント

適切な公文書管理のため、文書管理システム導入に向けて一歩踏み出せる内容となっています。

ぜひ最後まで目を通してみてくださいね。

1. 公文書管理には「高いセキュリティレベル」と「柔軟な電子決裁機能」を備えた文書管理システムが必要

冒頭でもお伝えしましたが、公文書管理においても「文書管理システム」を用いることで、管理の質が向上します。

とはいえ、文書管理システムならどれでも導入して良いというわけではありません。

やはり導入するなら、公文書という特殊な文書の管理に適した特性を持ち合わせた文書管理システムである必要があります。

公文書管理に適した文書管理システムの特性

- 高いセキュリティレベル

- 柔軟な決裁機能

この2点について、もう少し詳しく説明しますね。

※そもそも「文書管理システムがどのようなものかイメージしづらい」という場合は、「業務効率・DXを推進する文書管理システムとは?機能や選び方を解説」もご参考ください。

1-1. 高いセキュリティレベル

公文書は機密性の高い文書ですから、当然高いセキュリティのもとで管理することが求められます。

このため、管理に用いる文書管理システムも、高水準なセキュリティレベルを備えていなければなりません。

具体的には、以下のような仕様や機能が必須となります。

- システム自体に外部からの攻撃や不正アクセスに対する多層防御が施されている

- システムへのログイン時に多要素認証/多段階認証が行われる

- システム上のデータに対して柔軟にアクセス権が設定できる

- サーバ上ではデータが暗号化された上で保管される

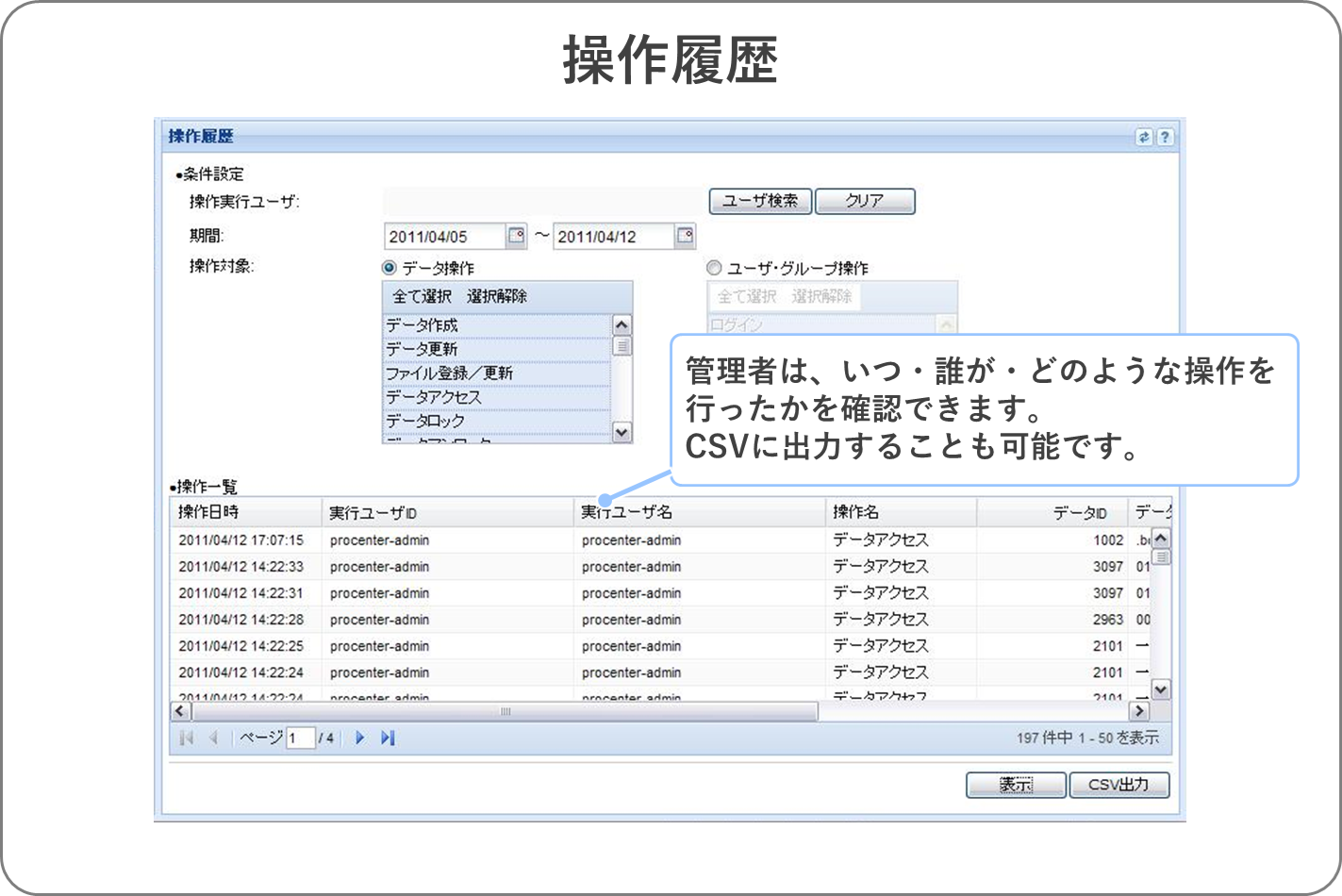

- 操作ログが記録される

また、こうした細かい仕様・機能の他、行政機関への導入実績があることや、情報セキュリティに関する外部認証(Pマーク、ISO27001/27017等)を取得していることも高いセキュリティレベルの裏付けとなります。

1-2. 柔軟な電子決裁機能

公文書管理のための文書管理システムには、柔軟な電子決裁機能も欠かせません。

ご存知の通り、行政機関や自治体では、多くの業務が決裁に基づいて進められ、決裁には「決裁文書」が伴うからです。

つまり、公文書には膨大な決裁関連文書が含まれ、公文書管理の効率化を目指すのであれば、同時に決裁の効率化も求められるのです。

そのための機能としては、以下のようなものがあります。

- 柔軟に決裁ルートを設定できる

- 決裁ごとに処理の期限を設定できる

- 決裁の進捗を把握できる

公文書管理に用いる文書管理システムには、こうした機能が備わっているか、もしくはワークフローシステムと連携できることが求められます。

2. 自治体の公文書管理における文書管理システムの利用概況

ここまでで、公文書管理に適した文書管理システムがどのようなものか、お分かりになったかと思います。

とはいえ、文書管理システムを活用している先例や現状が分からないと、安心して導入することはできませんよね。

そこでここでは、

「公文書管理のために、実際どれくらい文書管理システムが活用されているのか」

というところを見ていきましょう。

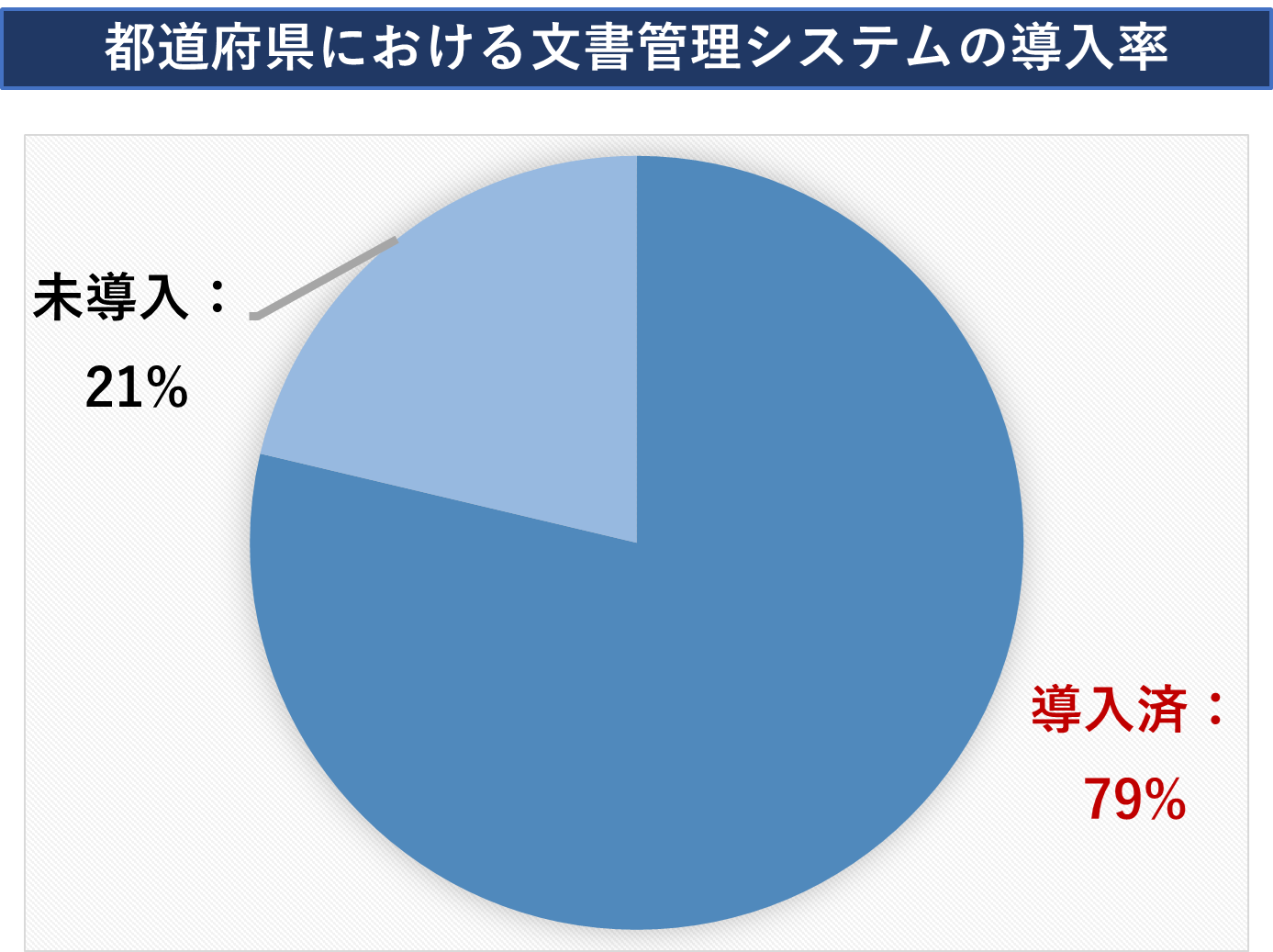

早速結論をお伝えすると、全国の都道府県における文書管理システムの導入率は、なんと約8割にも上ります。

47都道府県中、実に37の団体で文書管理システムが活用されているのです。(令和2年度の調査結果)

参考: 総務省「地方自治情報管理概要」

総務省「地方自治情報管理概要」

また、「 ⾃治体DX・情報化推進概要」を見ると、市区町村においては、およそ3割の団体が「文書管理システムに電子決裁機能が備わっている」と回答していることが分かります。

⾃治体DX・情報化推進概要」を見ると、市区町村においては、およそ3割の団体が「文書管理システムに電子決裁機能が備わっている」と回答していることが分かります。

つまり、少なくとも3割の市区町村が、すでに文書管理システムを導入していると考えられます。

こうしたデータからうかがえるように、公文書管理を文書管理システムで行うことは、決して珍しいケースではないのです。

また、内閣総理大臣決定である「 行政文書の電子的管理についての基本的な方針」では以下のように記載されており、国としても文書管理システムによる公文書管理を後押ししています。

行政文書の電子的管理についての基本的な方針」では以下のように記載されており、国としても文書管理システムによる公文書管理を後押ししています。

機密保持・改ざん防止に配慮しつつ、文書管理業務を確実かつ効率的に行うためには、〜(中略)〜業務処理を自動化することが適当である。具体的な実現手段としては様々な方策が考えられるところであり、また、費用対効果を勘案する必要があるが、一般的には、文書管理業務を一貫して電子的に処理可能なシステムを構築することが合理的であると考えられる。

このように、「すでに多くの団体が文書管理システムを導入しており、国もそれを推奨している」というのが公文書管理の現況です。

こうした状況が分かったことで、安心して文書管理システムの導入について検討していけるのではないでしょうか。

3. 公文書管理に向いた文書管理システムを使うと公文書のライフサイクルを適正かつ効率的に管理できる

ここまで説明した通り、公文書管理に文書管理システムを用いることは有効な手段であり、すでに多くの団体も取り組んでいることです。

そのように文書管理システムを取り入れた自治体や行政機関では、公文書のライフサイクルを適正かつ効率的に管理できるようになります。

文書管理システムを用いることで、公文書のデータでの一元管理が促進され、さらに以下のような機能が、公文書の「作成(起案)・決裁・保管・廃棄」の各フェーズをサポートしてくれるからです。

【文書管理システムの機能の主な機能】

| ファイル保管・共有機能 | フォルダや階層構造によって、ファイルを適切に分類・整理しながら保管できる。 共有用のフォルダを作成すると、そのフォルダへのアクセスを許可した相手とファイルを共有できる。 |

| ファイル検索機能 | ファイル名や、ファイルの作成日・作成者・更新日・属性などで必要なファイルを検索できる。 絞り込み検索や、全文検索が可能な場合もある。 |

| セキュリティ機能 | 文書を無闇に閲覧・編集・ダウンロードさせないために、ファイルごとに操作権限を設定できたり、改ざんを防止するために、ファイルの操作ログを記録することができる。 |

| バージョン管理機能 | 文書が更新された際に、旧版のデータも残しつつ、最新版を表示させる等の対応ができる。 |

| 自動廃棄機能 | 指定した保管期限を過ぎたファイルを自動で廃棄してくれる。 |

| ワークフロー補助機能 (電子決裁機能) |

文書(ファイル)を確認してもらい、承認・決裁を得るためのフローをシステム上で完結できる。 |

公文書をデータで管理することで、紛失や汚損のリスクを低減でき、セキュリティ機能により操作ログが記録できれば、改ざんや不正な持ち出しを防止につながることができます。(=適正な管理)

また、ファイルの共有機能や検索機能、電子決裁機能があれば、文書を持って歩き回る必要が無くなり、公文書を用いる業務効率の大幅な向上も見込めます。

このように、適切な文書管理システムを導入すれば、作成から廃棄に至るまで、公文書を適正に、効率的に管理できるようになるのです。

4. 公文書管理に文書管理システムを活用すると実現できる4つのこと

ここからは、公文書管理に文書管理システムを活用すると実現できることを、より具体化してご紹介します。

公文書管理に文書管理システムを活用すると実現できること

- 公文書をあらゆるリスクから守りやすくなる

- 管理の属人化を解消できる

- 紙文書にかかるコストを削減できる

- 業務効率が向上する

いずれも管理の適正さや効率性に資するものであり、ぜひこうしたメリットを得たいところですよね。

それぞれ、もう少し詳しく見ていきましょう。

4-1. 公文書をあらゆるリスクから守りやすくなる

1つ目のメリットは、公文書をあらゆるリスクから守りやすくなることです。

文書管理システムで、データによる一元管理を行うことや、先述の通り高いセキュリティレベルを擁する「適切な」文書管理システムを用いることが、さまざまなリスクの低減につながるのです。

具体的には、以下のようなリスクが今より低減するはずです。

【文書管理システムにより低減されるリスク】

| 紛失・汚損 | データで一元的に管理することで、紛失が発生しづらくなる。 また、紙文書とは違い、汚損することもない。 |

| 誤廃棄 | 自動廃棄機能により、設定した保管期限にもとづく廃棄を行える。 |

| 改ざん・不正な持ち出し | 操作ログ(いつ・誰が・どのような操作をしたか)が記録されることで、防止につなげることができる。 |

| 不正アクセスや攻撃に起因する情報漏えい | システム自体に、不正アクセスや攻撃に対する多層防御が施されていることで防止につなげることができる。 |

そもそも公文書は、

「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」

(「 公文書等の管理に関する法律」より)

公文書等の管理に関する法律」より)

と位置付けられています。

地方公共団体においては、この国民を住民と読み替えることができます。

つまり、公文書は、住民の資源でもあり、住民が主体的に利用できるべきものです。

公文書をあらゆるリスクから守ることは、こうした公文書のあるべき姿を体現するためにも欠かせない要素なのです。

4-2. 管理の属人化を解消できる

2つ目のメリットは、管理の属人化を解消できることです。

文書管理システムを活用すれば、システム上に公文書が集約されると共に、検索機能により、必要なタイミングで速やかに目的の文書を取り出せるようになります。

このことで、文書の作成者に限らず、誰でも文書を閲覧したり、決裁ルートを把握できるようになるため、

「文書の作成者しか保管場所や決裁ルート、意思決定に至った経緯を把握していない」

といった、属人化が解消されるのです。

そのように作成担当者に属人化することなく公文書管理を行えれば、担当者の不在時や退職後に住民から情報開示請求があっても、スムーズに対応しやすくなります。

そもそも公文書管理の目的には、

「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにする」

(「 公文書等の管理に関する法律」より)

公文書等の管理に関する法律」より)

ことが含まれますから、管理の属人化が解消され、住民からの情報開示請求に速やかに対応できることは、公文書管理を行う上で欠いてはならない要件とも言えますよね。

4-3. 紙文書にかかるコストを削減できる

3つ目のメリットは、紙文書にかかるコストを削減できることです。

文書管理システムを用いれば、公文書の作成〜廃棄までのプロセスもデジタルで行えるため、紙の文書を大幅に削減することができます。

これにより、紙文書にかかるコストも削減することができるのです。

紙の文書にかかるコスト

- 用紙代

- インク・トナー代

- 郵送代

- 保管スペースにかかる費用(棚、ファイル、箱など)

こうしたコストについて、微々たるものとお考えかもしれませんが、庁内の紙文書は想定以上に膨大です。

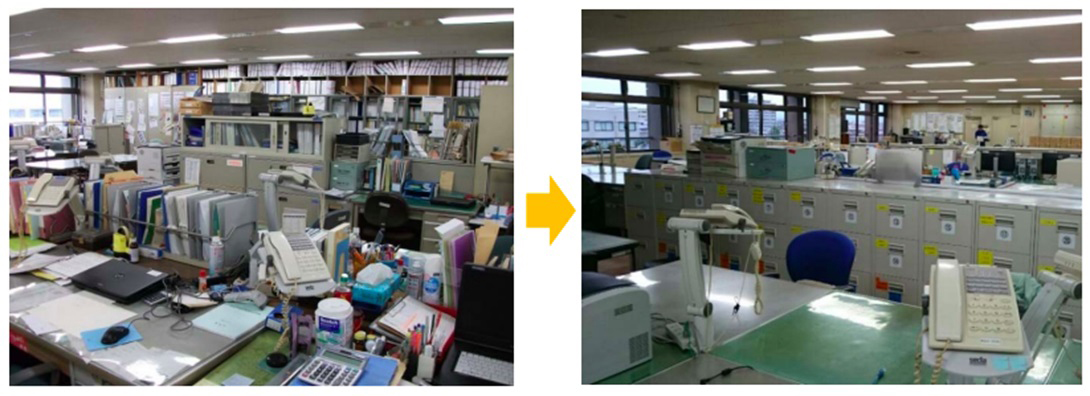

以下の画像は、都城市における、文書管理システムの導入前(左)と導入後(右)の執務室の様子ですが、こうして見比べてみると一室内にも大変な量の紙文書が存在することがよく分かりますよね。

出典: 宮崎県都城市「全国初! 自主導入・自主管理の公文書管理システム」

宮崎県都城市「全国初! 自主導入・自主管理の公文書管理システム」

このような大量の紙文書にかかる費用も、決して軽視できるものではないことがお分かりかと思います。

長い目で見れば特に、こうしたコスト削減のメリットは大きくなるはずです。

4-4. 業務効率が向上する

4つ目のメリットは、業務効率が向上することです。

文書管理システムを導入すれば、公文書の作成〜廃棄のプロセスがシステム上で完結できます。

このため、自席のパソコンで公文書を用いる業務のほとんどが行えるようになり、ムダな作業や時間も大きく削減できるのです。

もう少し詳しく言えば、以下のような場面において、ムダが無くなり業務効率アップが見込めます。

【文書管理システムで叶う業務の効率化例】

| 文書管理システムが無いと… | 文書管理システムがあると… |

|---|---|

| 必要な文書がなかなか見つけられない | システム上の検索機能ですぐに見つかる |

| メールなどの収受処理に手間がかかる | システム連携でシームレスに文書を登録・処理できる |

| 文書閲覧のために保管庫まで行く必要がある | 自席でシステム上の文書を閲覧できる |

| 決裁のために文書を持って歩き回る必要がある | システム上で決裁が完結する |

| 決裁者不在で滞る | クラウド型文書管理システムの利用orクラウドサービスとの連携により外出先でも決裁が可能 |

こうした業務効率の向上は、職員の働き方が改善される・より住民に資する業務に時間を割けるといったことにもつながってきます。

庁内の人材や住民の存在は、自治体を支える柱ですから、文書管理システムによる業務効率の向上は、今後も自治体が存続し続けるための重要な取り組みとも捉えられますよね。

5. 公文書管理を文書管理システムで行う3つのデメリット

文書管理システムによって公文書管理を行うことには、デメリットも存在します。

公文書管理を文書管理システムで行うデメリット

- 導入直後はシステムの導入・管理担当者の業務が増える

- 煩雑になる業務が出てくる場合もある

- 導入・運用にコストがかかる

こうしたデメリットについても、事前に把握し、打開策も検討しておきましょう。

5-1. 導入前後はシステムの導入・管理担当者の業務が増える

1つ目のデメリットは、文書管理システムの導入直後は、導入・管理担当者の業務が増えることです。

文書管理システムに限ったことではないですが、どうしても新しいツールを導入する際には、そのための業務が発生します。

適正かつ効率的な公文書管理を目指すなら、なおさら導入前後の業務に注力する必要があります。

文書管理システム導入前後に必要な業務

- システムの選定

- システムの使い方に関するルール策定

- 庁内での教育・ルールの周知

- ルールに基づいたアクセス権の設定

- 執務室内の紙文書など利用頻度の高い既存文書のスキャン・電子化

どれも重要な業務ではありますが、これらを単独や少人数でこなそうとすれば、負担が大きくなってしまいます。

そのため、あらかじめチームを編成して、業務を分散させながら導入に踏み切ることをおすすめします。

特に、既存文書をスキャンし、電子化する作業は、膨大な時間を要する場合もあるはずですから、事前に広く協力を依頼しておきましょう。

5-2. 煩雑になる業務が出てくる場合もある

2つ目のデメリットは、煩雑になる業務が出てくる場合もあることです。

文書管理システムで管理できるのは、データの文書です。

そのため、そもそも紙で発生した文書や、紙の方が扱いやすい文書を用いる際には、作業工程が増えることもあるのです。

例えば、住民から紙で収受した文書に関しては、スキャンしたり、文書をもとにデータを手入力する作業が発生します。

また、設計図面や発行物のデザインのような文書は、データがあったとしても、紙の方が視認性が高い場合もありますから、紙で出力し、加筆した上で再度スキャンして相手に戻す…といった作業が必要になることもあるでしょう。

とはいえ、そういった文書も保管段階に入れば、やはりデータで一元管理されていることの利点が大きくなってきます。(すぐに探し出せる、高いセキュリティのもとで保管できる、自動で廃棄できる等)

特に、情報漏えいや改ざん等のリスクから公文書を守り、適正に管理するという観点から見れば、部分的に業務が煩雑になったとしても、文書管理システムを用いる利点の方が重要だと言えるのではないでしょうか。

5-3. 導入・運用にコストがかかる

3つ目のデメリットは、導入・運用にコストがかかることです。

文書管理システムは、自社で運用するタイプ(オンプレミス型)と、事業者にクラウドサービスとして提供してもらうタイプ(クラウド型)がありますが、そのどちらにおいてもコストがかかります。

オンプレミス型なら、まとまった金額の初期費用と、年額の保守費用が、クラウド型なら、少額の初期費用(不要な場合もあり)と利用規模に応じた月額利用料が必要です。

このように、導入にも運用にもコストが必要なことは留意しておかなければなりません。

ただ、システムの導入によって紙文書にかかるコストが削減されたり、業務効率の向上により自治体・行政機関として磐石な体制が築けるなら、投資対効果としては良好なはずです。

文書管理システムにかかるコストを、そのような「投資」と捉えれば、一概にデメリットとも言えないところです。

6. 文書管理システムを導入して公文書管理を行っている2つの事例

ここまでで、公文書管理に適した文書管理システムがどのようなもので、活用することでどういったメリット・デメリットがあるのか、ということがお分かりいただけたかと思います。

ただ、実際の例を見てみないとイメージしづらい点もありますよね。

そこでここでは、当社の提供する「PROCENTER/C」の行政機関における導入事例をご紹介したいと思います。

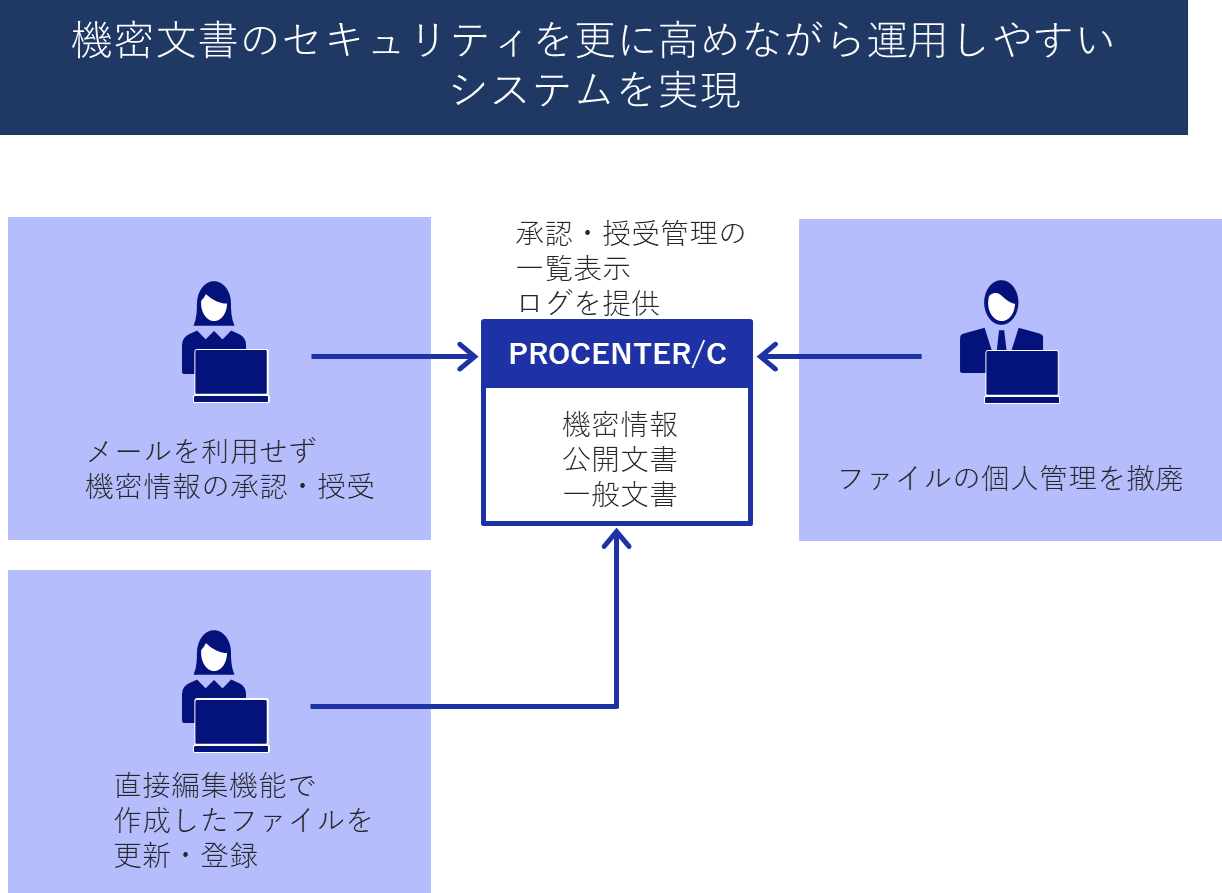

6-1. セキュリティを高めながらも利便性を損なわない公文書管理が実現した事例

行政機関F様では、重要機密情報・公開用一般事務文書の管理において以下のような課題を抱えていました。

【課題】

機密文書はメールでのやり取りが許されていないため、他部署に出向いてファイルサーバを確認するなど授受や管理に手間と時間と神経を使う。

公開、共有したい文書や事務手続き文書も、メールでやり取りするのはセキュリティ上心配。

ファイルの管理が個人任せになっていて、属人化している。

個人のパソコンは再起動時にファイルが削除されるため仕掛かりの作業が大変。

F様においては、セキュリティを重視するがゆえに公文書の扱いに手間や不便が生じていたのです。

こうした状況を打破し、セキュリティと利便性の両立を叶えるため「PROCENTER/C」を導入していただきました。

文書管理システムの導入効果

【機密情報の承認・授受が、よりセキュリティを高めたうえでスピーディに】

認証・アクセス権・サーバ内暗号化機能によるハイレベルなセキュリティのもと、システム上で効率的に決裁や文書の授受が行えるようになった。

【重要機密情報と一般文書を同一システムで一元管理】

文書の特性によって、セキュリティレベルを柔軟に設定できるため、機密レベルの異なる文書を同一のシステムで管理できるようになった。

これにより、ファイルの個人管理も撤廃、属人化が解消された。

【ローカルにダウンロードすることなく文書の編集が可能に】

直接編集機能により、システムに登録されている文書をダウンロードすることなくシステム上で編集できるようになった。

【PROCENTER/C導入後の公文書管理イメージ】

このように、セキュアな環境を確保しながら公文書の決裁・授受・検索等の作業工数を削減し、利便性を損なうことなく一元管理が行えるようになっています。

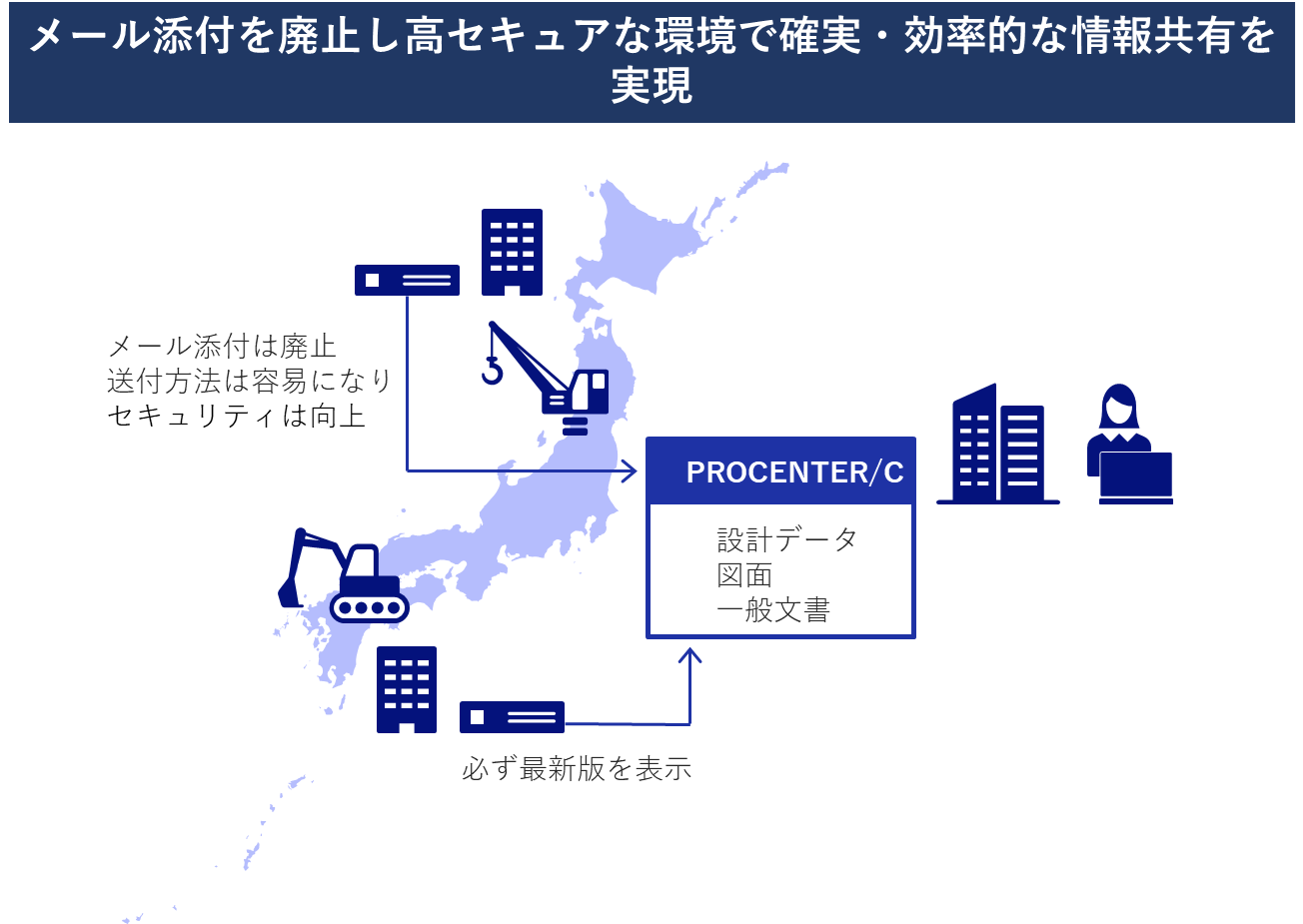

6-2. リスクを解消し、安全で効率的な公文書管理が実現した事例

全国の地域において、管轄事務所の設計・建設を行っている行政機関G様では、以下のような課題を抱えていました。

【課題】

施設建築の際に必要な図面・設計図などを本部で管理するため、各地域管轄事務所から収集しているが、その方法がメール添付や、記録媒体の郵送だったたため、セキュリティリスクが不安。

重要機密情報の管理は各地域の事務所任せで、管理状況を本部が把握しきれていない。

各情報を体系化して管理していないため、必要な情報の検索が難しく、業務の正確性と効率性に課題がある。

このように、セキュリティにも効率にも課題がある状況を改善すべく、「PROCENTER/C」を導入していただきました。

文書管理システムの導入効果

【情報漏えい、改ざんのリスクを解消】

システム上での図面共有(収集)が可能となり、メール送付を廃止。これにより、誤送信による情報漏えいのリスクを低減できた。

また、操作ログを記録することにより改ざん防止にもつながった。

【セキュアな環境で重要機密情報を一元管理】

アクセス権の設定などにより、ハイレベルなセキュリティを確保しながら取り扱い文書を一元管理。文書を用いる業務の安全性・効率の向上が叶った。

【属性検索・全文検索を可能にし、業務の大幅な効率化を実現】

1プロジェクトあたり数百点の資料が発生するが、その膨大な資料から必要情報を容易かつ正確に入手でき、従来に比べ業務効率が飛躍的に向上した。

【PROCENTER/C導入後の公文書管理イメージ】

こうした導入効果により、本部での管理の質が高まっただけでなく、各地域事務所においても、従来より容易に図面を送付できるようになり、業務負担が軽減されています。

7. 適正で効率的な公文書管理のためにシステム導入は急ぐべき

ここまでで、文書管理システムを用いることで、公文書管理の適正性や効率性の向上が見込めることはお分かりいただけたかと思います。

その上で、あなたの所属する団体において、「適正(安全)で効率的な公文書管理が十分にできていない」と感じられるのであれば、早急に文書管理システムを導入すべきです。

というのも、適正性・効率性を伴わない公文書管理は、以下のように自治体の存続を脅かすことになりかねないからです。

7-1.公文書が適正に管理できていないと住民の信頼を失いかねない

公文書が適正に管理されていないということは、改ざんや隠蔽(不正な廃棄・持ち出し)が発生してもおかしくない状況ということです。

あなたも国政における文書の改ざん・隠蔽問題のニュースを耳にしたことがあるかと思いますが、その時どのように感じたでしょうか。

少なからず失望や不信感を抱いたはずです。

それは地方行政においても同じです。

自治体において文書の内容が改ざんされたり、不正に廃棄されれば、住民は自治体を信用できなくなります。

中には、より信頼できる市区町村へ移り住む住民も出てくるはずです。

7-2.公文書を効率的に管理できないと行政自体の品質も低下しかねない

公文書を効率的に管理できていないということは、庁内の多くの業務にムダがあるということです。

そのようなムダの多い業務に対して、やりがいを感じなくなったり、疲弊する職員も居るでしょう。

若く優秀な職員なら特に、より生産性の高い仕事を求めて民間企業への転職を図る場合もあるはずです。

そういった事態が多発すれば、有望な人材がどんどん流出し、行政(サービス)の品質も向上しづらくなってしまいます。

結果、より良い行政を求めて住民が流出する可能性も出てきます。

現代は自治体・行政機関も存続のために注力すべき時代

自治体や行政機関は、企業とは違い、「収益を上げられず倒産する」という事態に陥りづらく、存続に対して危機感を覚えることは少ないかもしれません。

しかし自治体も、住民が居なくなれば消滅してしまいます。

人口が減少の一途を辿る中では、そのような事態が起こらないとも限りません。

公文書管理の適正性・効率性を高めることは、そうした事態への対策として有効な一手です。

だからこそ、現状において適正で効率的な公文書管理が実現されていないのであれば、文書管理システムの導入を急ぐべきと言えます。

8. 公文書管理のための文書管理システムを選ぶ際のチェックポイント

部署内や庁内で文書管理システムの導入について理解が得られれば、実際に導入するシステムを選定していかなければなりません。

ただ、数多く存在する文書管理システムの中から、公文書管理に適したものを選ぶにはどうすれば良いか迷ってしまいますよね。

そこで、ここでは、公文書管理のための文書管理システムを選ぶ際にチェックすべきポイントをご紹介します。

公文書管理のためのシステムを選ぶ際のチェックポイント

- 行政機関・自治体における導入実績があるか

- 情報セキュリティに関わる認証を取得しているか

- 導入・運用におけるサポートが十分か

- 操作しやすいか

8-1. 行政機関・自治体における導入実績があるか

まず一番に確認したいのが、行政機関や自治体における導入実績の有無です。

公文書管理のために導入された実績があるということは、提供会社側にもそのためのノウハウがあるということになります。

このことで、単なる文書ではなく「公文書」の管理を見据えたサポートが期待できるのです。

具体的には、以下のような提案・サポートを受けやすいはずです。

導入実績のある提供会社で期待できる提案・サポート

- 決裁のための機能や他システム連携に関する提案

- セキュリティを高めるためのルール策定サポート(アクセス権の設定方法など)

- ネットワークの安全性も考慮した提案

- 行政の業務を把握した上での提案

また、導入実績のあるシステムの方が、庁内での理解も得やすいはずです。

こういったことから、行政機関・自治体への導入実績があるかどうかは、必ず確認するようにしましょう。

8-2. 情報セキュリティに関わる認証を取得しているか

セキュリティレベルを判断する基準として、情報セキュリティに関わる認証を取得しているかどうかチェックしましょう。

システムの提供会社サイドで、いくらセキュリティ対策や機能の充実さを謳っていても、そのレベルを客観的に判断するのは難しいですよね。

そこで役立つのが、情報セキュリティ認証です。

情報セキュリティ認証とは、情報セキュリティ対策が適切に行われていることを示す規格のことで、第三者機関による審査をクリアすることで取得できます。

つまり、こうした認証を取得している文書管理システムは、第三者機関による客観的な判断により、そのセキュリティの適切さが認められているのです。

代表的な情報セキュリティ認証としては以下のようなものがあるので、まずはこれらを取得しているかどうかを目安にしてみてください。

代表的な情報セキュリティ認証

8-3. 導入・運用におけるサポートが十分か

導入や運用において、システムの提供会社から十分なサポートが受けられるかどうかも要チェックです。

導入におけるサポート(提案)内容は、システム導入に対する決裁が得られるかどうかに影響しますし、運用開始後のサポートは、安心感のある運用に寄与します。

例えば、提案の段階で決裁者を説得できる材料(資料・データなど)を用意してくれれば、決裁を得やすくスムーズな導入が叶うはずです。

また、導入後のサポートに関しては、庁内に情報システム部門があればメール・問い合わせフォームを介した対応でも十分ですが、専任の担当者や部門が無いのであれば電話による密なサポートが必要となります。

そのように、十分なサポートが受けられるかどうか、導入前に確認・判断するようにしてください。

8-4. 操作しやすいか

導入候補のシステムが3〜4点以内に絞られてきたら、操作性を確認してみてください。

無料でトライアルや貸し出しが提供される文書管理システムがほとんどなので、必ず利用して、問題なく操作できるかどうか確かめましょう。

その際に、チェックするべきポイントは、以下の通りです。

操作性の確認ポイント

- よく利用する機能(文書の登録・検索・共有・決裁)がスムーズに使えるか

- 画面表示が分かりやすく直感的に基本操作を行えるか

- マニュアルが見やすいか、内容は分かりやすいか

- 管理担当者がアクセス権をスムーズに設定できるか

あなた自身だけでなく、他の職員にも使ってみてもらい、より多くの職員が使いやすいと感じられる文書管理システムの導入を目指しましょう。

9. 公文書管理に適した文書管理システムなら「PROCENTER/C」がおすすめ

お伝えした通り、公文書管理に適しているのは、「高いセキュリティレベル」と「柔軟な決裁機能」を備えた文書管理システムです。

そのような文書管理システムの一つとして、当社NECソリューションイノベータが提供する「PROCENTER/C」をおすすめします。

ここでは、「PROCENTER/C」が公文書管理におすすめできる理由として以下3つの特徴をご紹介します。

公文書管理に「PROCENTER/C」がおすすめな理由

- 外部認証に裏付けられた強固なセキュリティ

- 多彩な機能で公文書管理と情報共有を効率化

- オンプレミス版とクラウド版から選択可能

9-1. 外部認証に裏付けられた強固なセキュリティ

公文書管理において、セキュリティは最も重視すべき観点ですよね。

公文書を適正に管理するには、外部からの脅威(攻撃・不正アクセス)や内部での不正・ヒューマンエラーから強力にデータを守らなければなりません。

「PROCENTER/C」は、そのような高い安全性を要する行政機関・自治体での利用にも耐えうる、強固なセキュリティ対策・機能を備えています。

それを裏付けるのが、以下のような外部認証の取得です。

「PROCENTER/C」が取得している外部認証

プライバシーマーク取得

プライバシーマーク取得 ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム国際規格)認証取得

ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム国際規格)認証取得 防衛産業サイバーセキュリティ基準のベースとなっているNIST SP800-171対応(SaaS版)

防衛産業サイバーセキュリティ基準のベースとなっているNIST SP800-171対応(SaaS版) ISO27017(クラウドサービスセキュリティ)認証取得(SaaS版)

ISO27017(クラウドサービスセキュリティ)認証取得(SaaS版)

「PROCENTER/C」は、これらの認証により実証されている高いセキュリティレベルで、庁内の情報を強力に保護します。

9-2. 多彩な機能で公文書管理と情報共有を効率化

「PROCENTER/C」は、多彩な機能で公文書管理と情報共有の効率化を実現させます。

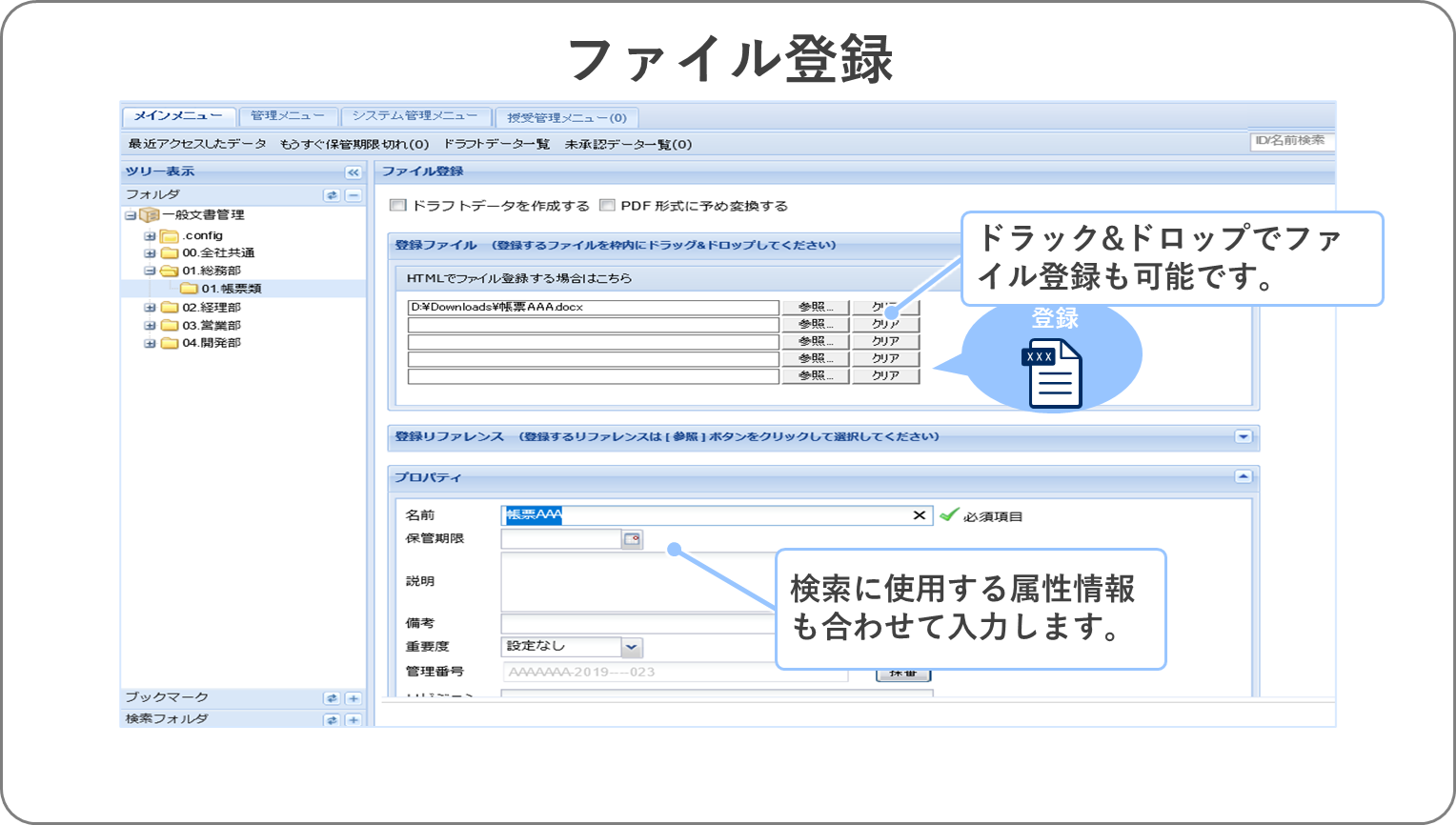

以下は、そのような機能の一例です。

PROCENTER/Cの機能の一例

【文書管理機能】

- 作成日、作成者、更新日、絞り込み等による柔軟な検索

- 保管期限を設定し、不要なファイルを自動削除

- 常に最新版のファイルを関係者と共有できる仕組み

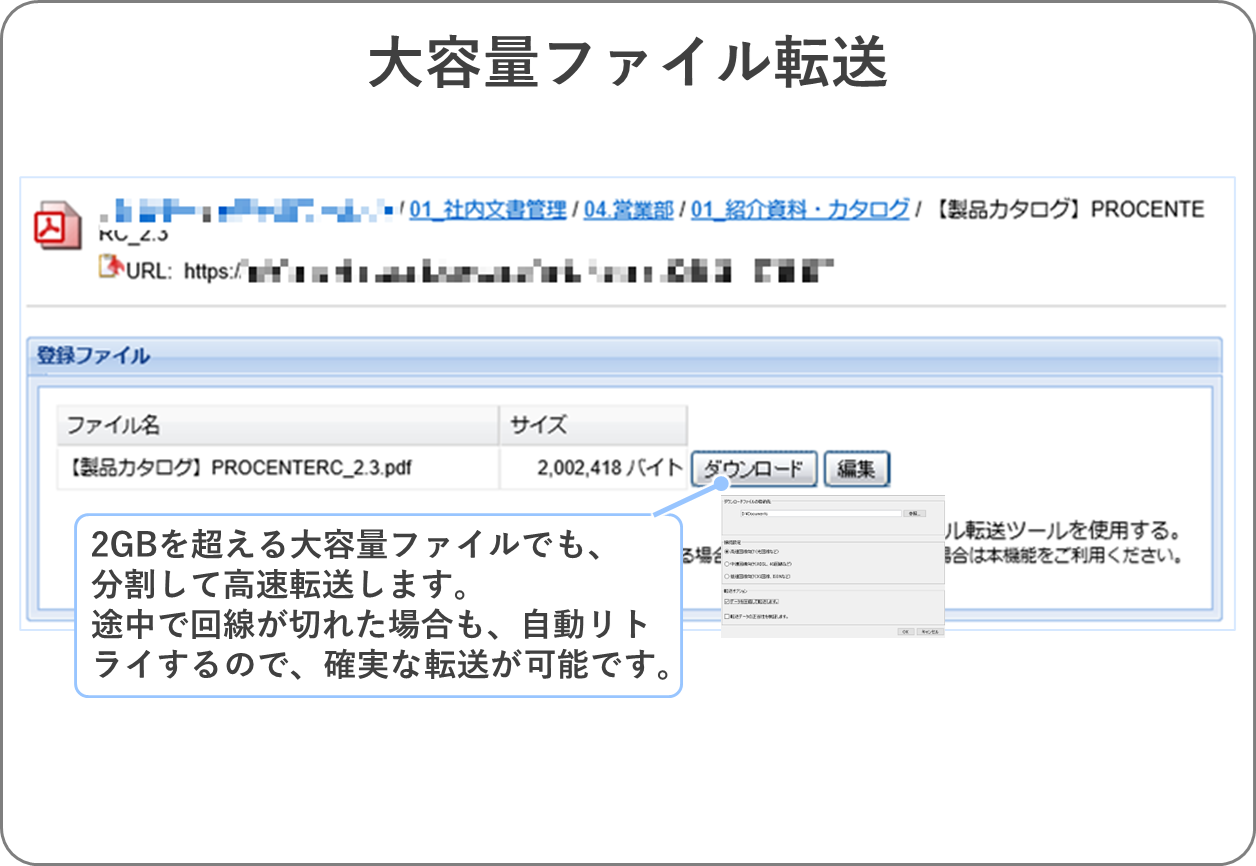

- 2GBを超える大容量ファイルのスムーズな転送

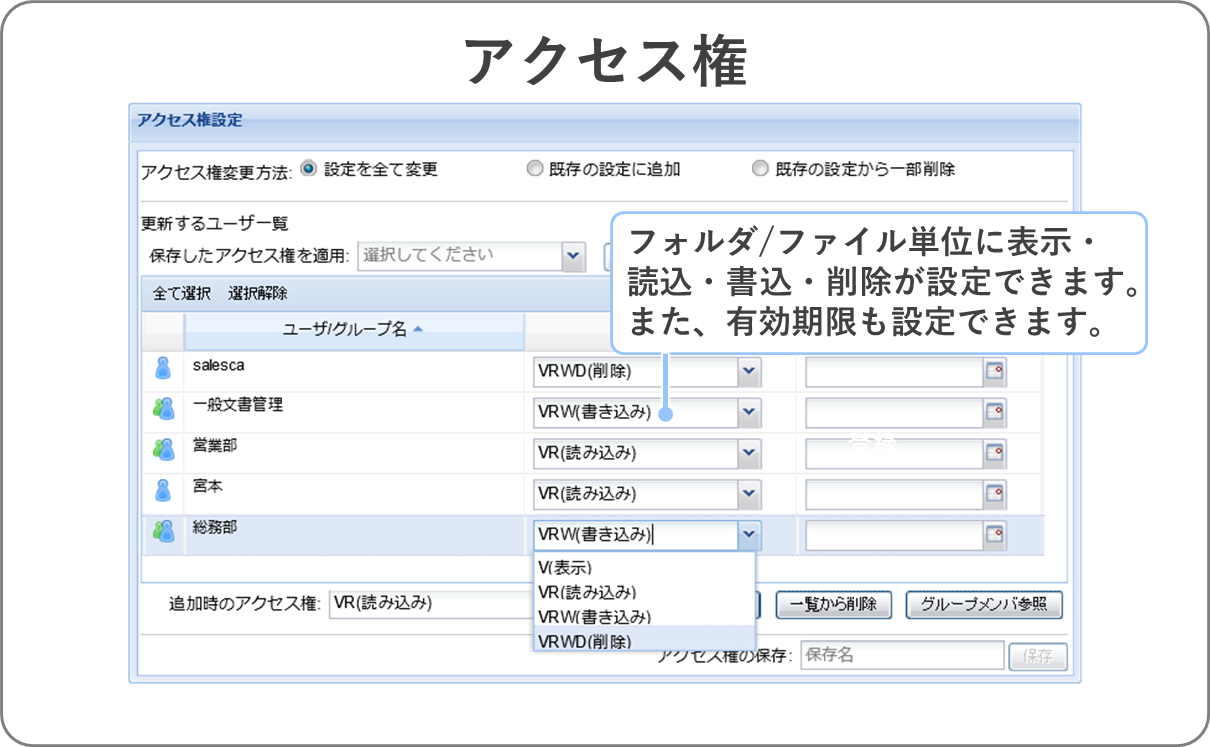

【セキュリティ機能】

- ファイルごとの柔軟なアクセス・操作権限設定

- 操作履歴の記録・管理

- ログイン時の多要素認証

- 保管ファイルの暗号化

- ダウンロード・印刷・キャプチャ制御

【カスタマイズ性】

- 一つのシステム内に複数の環境を構築可能

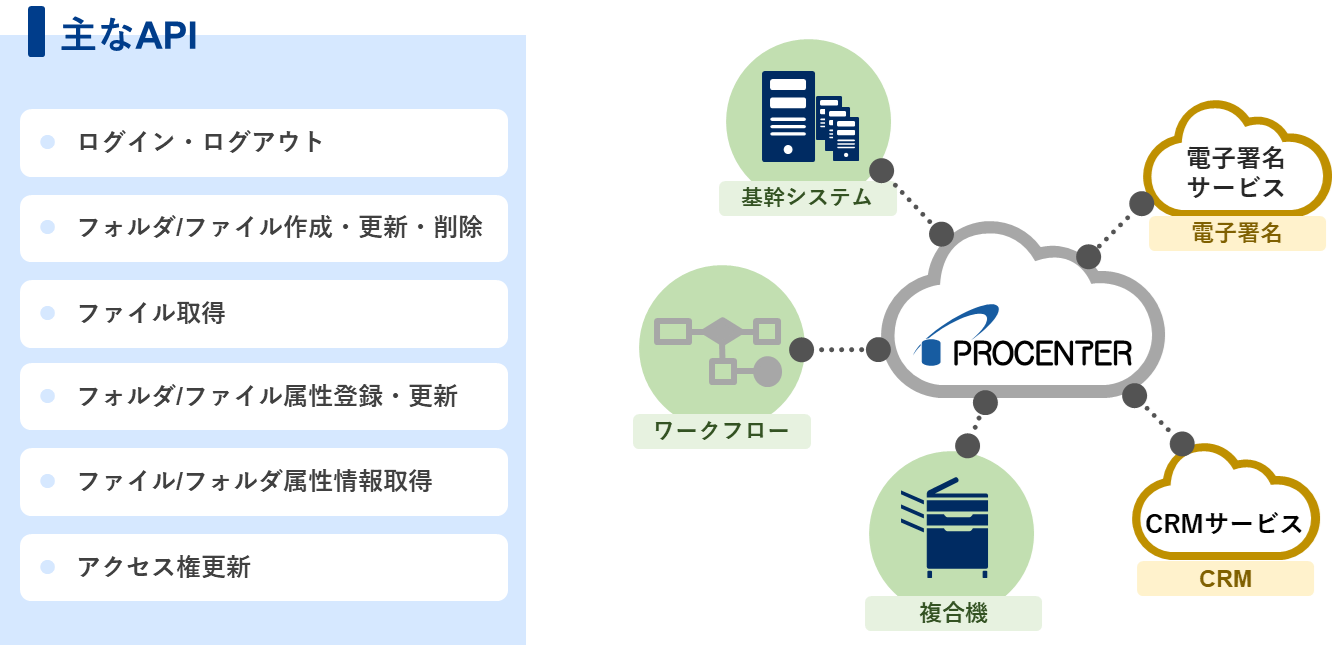

- 豊富なAPIによる柔軟な他システム連携(基幹システム・複合機等)

文書管理のための機能を標準装備しているのはもちろん、高いカスタマイズ性を持ち合わせているため、ワークフロー等と連携させてシステム上での柔軟な決裁を実現可能です。

こうした機能により、公文書の管理における課題や、情報共有上の課題を併せて解決に導きます。

9-3. オンプレミス版とクラウド版から選択可能

オンプレミス版である「PROCENTER/C」に加えて、クラウド版(SaaS)として「PROCENTER SaaS」もご用意しております。

「PROCENTER SaaS」は、220社以上の導入実績がある「PROCENTER/C」をベースにサービス化。公文書管理・庁内外での情報共有に必要な機能を標準装備しています。

また、クラウドサービスでありながら豊富なAPIにより、柔軟な外部連携も可能です。

庁舎内で構築・運用できる「PROCENTER/C」、運用工数を要さずスムーズな導入が叶う「PROCENTER SaaS」の両方で導入前のトライアルが可能となっております。

ぜひお気軽に、操作感や機能性を確かめてみてください。

10. まとめ

公文書管理に適したシステムがどのようなものなのか、お分かりいただけたでしょうか。

最後に今回の内容をまとめておきます。

公文書管理には、以下のような特性を備えた文書管理システムが適しています。

公文書管理に適した文書管理システムの特性

- 高いセキュリティレベル

- 柔軟な決裁機能

このような適切な文書管理システムを導入することで、公文書のライフサイクルを適正かつ効率的な管理が実現します。

具体的には以下のようなことが叶います。

公文書管理に文書管理システムを活用すると実現できること

- 公文書をあらゆるリスクから守りやすくなる

- 管理の属人化を解消できる

- 紙文書にかかるコストの削減につながる

- 業務効率が向上する

ただ、次のようなデメリットには注意が必要です。

公文書管理を文書管理システムで行うデメリット

- 導入直後はシステムの導入・管理担当者の業務が増える

- 煩雑になる業務が出てくる場合もある

- 導入・運用にコストがかかる

公文書管理に用いる文書管理システムを選ぶ際には、以下のようなポイントを確認するようにしましょう。

公文書管理のためのシステムを選ぶ際のチェックポイント

- 行政機関・自治体における導入実績があるか

- 情報セキュリティに関わる認証を取得しているか

- 導入・運用におけるサポートが十分か

- 操作しやすいか

ぜひ今回の内容を参考に文書管理システムを取り入れ、より適正で効率的な公文書管理を実現させましょう。